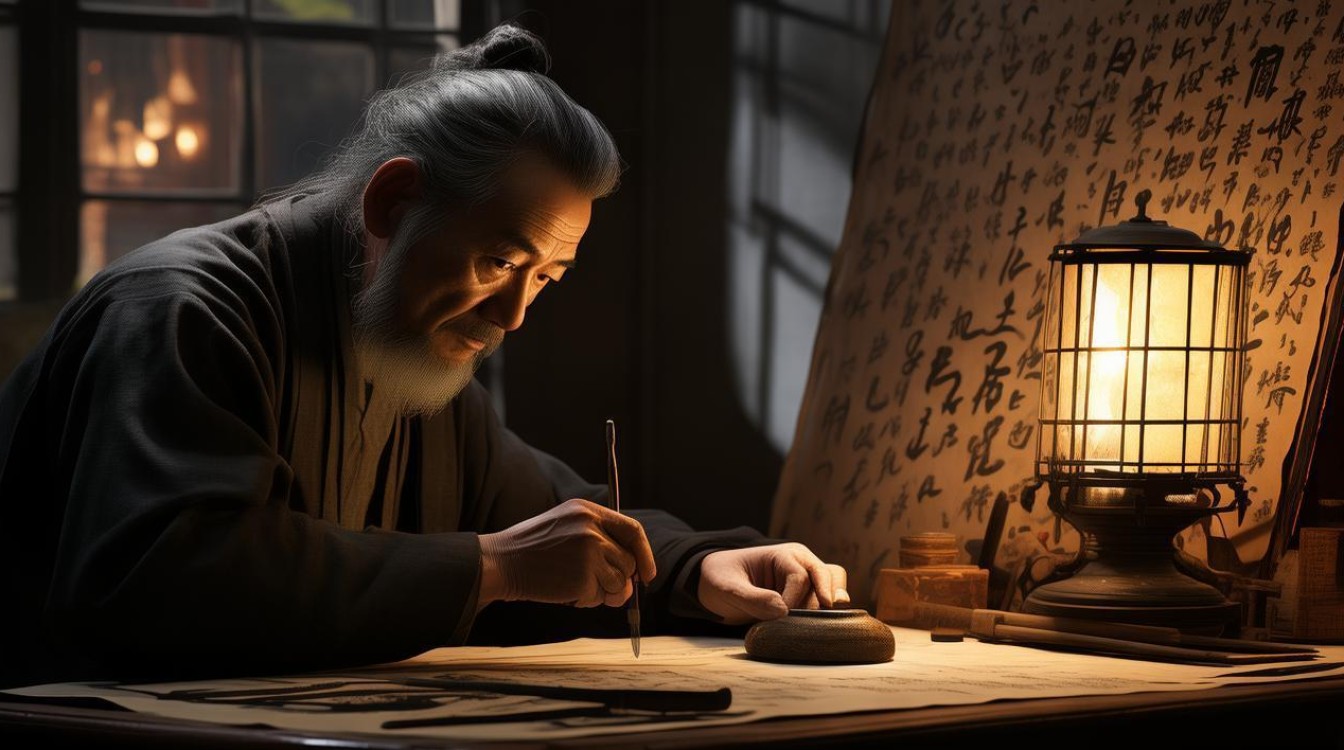

在书画艺术的长河中,“灯苦”二字如同一枚沉甸甸的印章,烙印在无数创作者的生命底色里,它不仅是深夜孤灯下伏案的身影,更是技艺磨砺、思想求索、精神坚守的浓缩写照,对于书画家而言,“灯”是照进艺术殿堂的光,“苦”是抵达彼岸必经的渡口,二者交织,方能在笔墨间开出不朽之花。

灯下的时间之苦:以岁月为墨,书写“铁砚磨穿”的执着

书画艺术从来不是一蹴而就的技艺,而是“台上一分钟,台下十年功”的漫长修行,古代书画家“焚膏油以继晷,恒兀兀以穷年”的苦修,在当代依然鲜有改变,王羲之“临池学书,池水尽黑”,用一池清水洗笔洗砚,终成“书圣”;怀素“夜闻嘉陵江水声,草书益佳”,在江涛声中悟笔法,留下“狂草”绝唱,这些典故背后,是无数个与孤灯为伴的夜晚——寒冬腊月,砚台结冰呵气再研;酷暑三伏,汗湿衣衫挥笔不辍,现代书画家亦然,启功先生晚年临帖,每日清晨必写数小时,即便病卧在床,仍以手代笔在被面画字;范曾先生作画前必对古画临摹百遍,直至“胸中有丘壑,下笔如有神”,这种对时间的“死磕”,本质是对艺术的敬畏与虔诚。

书画家的“灯苦”,首先是对时间的“苛待”,当城市沉睡,他们的案头灯光却如星辰般点亮,日复一日,年复一年,这种“苦”并非被动承受,而是主动选择——将生命的碎片时间熔铸成笔墨的筋骨,在重复的练习中寻找突破的可能,正如黄宾虹所言:“画道 progress,无有止境,未到穷途,勿言进步。”唯有以灯为伴,以苦为舟,才能在时间的长河中打捞艺术的真谛。

技艺磨砺之苦:在“九朽一罢”中锤炼笔墨的筋骨

书画艺术的核心是笔墨,而笔墨的精纯,离不开“九朽一罢”的反复锤炼。“九朽”指反复修改、推敲,“一罢”指最终落笔的果断,这背后是无数次对细节的较真,对技艺的苛求,书法中,一个“永”字八法,需练遍点、横、竖、撇、捺,方能掌握笔法的基本规律;绘画中,一幅花鸟画的枝干,可能要画数十遍才能达到“遒劲如铁”的效果,齐白石学画,从临摹《芥子园画谱》入手,反复摹写直至能背下每一笔,60岁后“衰年变法”,为突破工笔的束缚,在灯下将虾的形态画了上千张,才最终形成“水墨淋漓,齐白石的虾”的独特风格。

这种技艺的“苦”,是“差之毫厘,谬以千里”的谨慎,书法中,一笔的提按转折,关乎字的神采;绘画中,一色的浓淡干湿,决定画的意境,书画家在灯下,需如工匠般打磨每一个细节:笔锋的藏露、墨色的晕染、构图的疏密,哪怕一丝偏差,都可能让作品失去灵魂,明代文徵明晚年每日临摹智永《千字文》,达到“人书俱老”的境界,他曾说:“吾学书四十年,今始得使转如意。”这种“使转如意”的背后,是灯下数万次练习的积累,是对技艺“板凳坐得十年冷”的坚守。

艺术探索之苦:在“传统与创新”的撕扯中寻找自我

书画艺术既要扎根传统,又要突破创新,这种“撕扯”构成了书画家“灯苦”的深层内核,从临摹到创作,不是简单的复制,而是“师古人”更要“师造化”的蜕变,徐渭一生坎坷,却以“狂草”入画,在灯下将笔墨的宣泄性发挥到极致,其画“葡萄图”题诗“半生落魄已成翁,独立书斋啸晚风”,字里行间是突破传统桎梏的苦闷与决绝;八大山人朱耷,明亡后削发为僧,其画中的“白眼向人”“枯荷怪石”,是家国之痛与艺术孤傲的交织,这种创新,是“灯下独坐,对影成三人”的孤独求索。

当代书画家面临的“苦”更为复杂:如何在全球化语境中保持文化根脉?如何在多元艺术思潮中找到自己的定位?范迪安曾说:“真正的创新,是站在传统肩膀上的眺望。”这意味着书画家需在灯下既沉潜于古法,又敢于打破常规——临摹汉碑时思考线条的当代性,研习宋画时探索色彩的实验性,这种“推倒重来”的勇气,比技艺的磨砺更考验心力,它不是对传统的背叛,而是对传统的激活,是在“苦”中开辟新路的担当。

精神坚守之苦:于“寂寞之道”中守护艺术的初心

书画艺术是“寂寞之道”,尤其在物欲横流的当下,坚守初心更显珍贵,书画家的“灯苦”,不仅是技艺与时间的付出,更是对“外物不扰,内心自足”的精神修炼,黄公望隐居富春江,每日带着纸笔观察山水,耗时三年完成《富春山居图》,其画“峰峦坡石,起伏变化,云树丛林,疏密有致”,是“澄怀观道”的极致体现;弘一法师李叔同,出家后以书法弘法,其字“朴拙圆满,浑若天成”,是“绚烂之极归于平淡”的境界,这种境界的抵达,需在灯下放下名利、回归本心。

当代书画家还需面对“商业化”的冲击:是迎合市场还是坚守艺术?是追求数量还是打磨精品?许多书画家选择后者——他们拒绝“流水线创作”,在灯下为一幅作品数月推敲,只为表达内心的真实感受,正如画家吴冠中所说:“艺术是寂寞的,要说清楚很困难,但必须说清楚。”这种“说清楚”的过程,是与自我的对话,是精神的苦行,最终在笔墨中凝结成超越时代的审美价值。

历代书画家“灯苦”实践对照表

| 朝代 | 代表人物 | 灯下苦修表现 | 艺术成就 |

|---|---|---|---|

| 东晋 | 王羲之 | 临池学书,池水尽黑 | 被尊为“书圣”,《兰亭序》被誉为“天下第一行书” |

| 唐代 | 怀素 | 夜闻江涛声,草书益佳 | 狂草大家,《自叙帖》笔走龙蛇 |

| 明代 | 徐渭 | 灯下泼墨,以泄胸中块垒 | 大写意花鸟开派之祖,《墨葡萄图》孤傲苍凉 |

| 清代 | 八大山人 | 灯下独坐,画“白眼向人”的鸟兽 | 写意画巅峰,《河上花图卷》冷逸脱俗 |

| 现代 | 齐白石 | 衰年变法,灯下画虾数千张 | 花鸟画巨匠,《虾》图灵动传神 |

| 当代 | 范曾 | 每日临古帖,对画稿反复修改 | 人物画大家,以“熔铸古典,开拓新境”著称 |

“灯苦”的本质,是书画家对艺术的“痴”与“诚”,他们以灯为友,以苦为乐,在笔墨的方寸之间,构建了一个属于自己的精神宇宙,这种“苦”,不是消极的承受,而是积极的求索——在时间的沉淀中打磨技艺,在传统的滋养中寻找创新,在寂寞的坚守中成就伟大,正如古人所言:“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。”正是这盏不灭的孤灯,这份不懈的“苦”,让书画艺术在千年岁月中,始终焕发着蓬勃的生命力。

相关问答FAQs

问:书画家“灯苦”是否意味着必须牺牲健康?如何平衡苦练与养生?

答:“灯苦”的核心是“用心”而非“熬时间”,牺牲健康并非艺术追求的必然,历史上健康的书画家不乏其人,如文徵明活至90岁,齐白石至晚年仍笔耕不辍,平衡的关键在于“科学用功”:一是劳逸结合,每伏案1-2小时可起身活动,远眺放松;二是注重姿势,保持腰背挺直,避免久坐劳损;三是调养心神,以“静心”代替“硬熬”,如练习书法、绘画前可冥想片刻,进入专注状态而非焦虑赶工,艺术的修行是长跑,唯有身心康健,方能行稳致远。

问:在数字时代,AI绘画、书法软件普及,“灯苦”是否还有必要?

答:数字工具虽能提高效率,但“灯苦”的核心价值在于“人”的修炼,而非技术的替代,AI可以模仿笔触、生成构图,却无法复制书画家的生命体验与情感温度——王羲之《兰亭序》的“气韵生动”,源于曲水流觞的雅集;徐渭《墨葡萄图》的“狂放不羁”,饱含半生落魄的愤懑,这些“神采”是机器无法模拟的,当代书画家仍需“灯苦”:通过临古夯实笔墨根基,通过写生积累生活感悟,通过思考沉淀个人风格,技术是工具,而艺术的灵魂,永远源于创作者在灯下与自我、与传统的深度对话。