黄山寿(1855-1919),江苏武进(今常州)人,晚清民初蜚声艺坛的书画大家,与吴昌硕、任伯年、蒲华并称“清末海派四家”,其艺术成就不囿于丹青,书法造诣亦深,熔铸碑帖,自成一格,以“画意入书”的独特风貌在晚清书坛独树一帜,成为研究文人书画互通的重要载体。

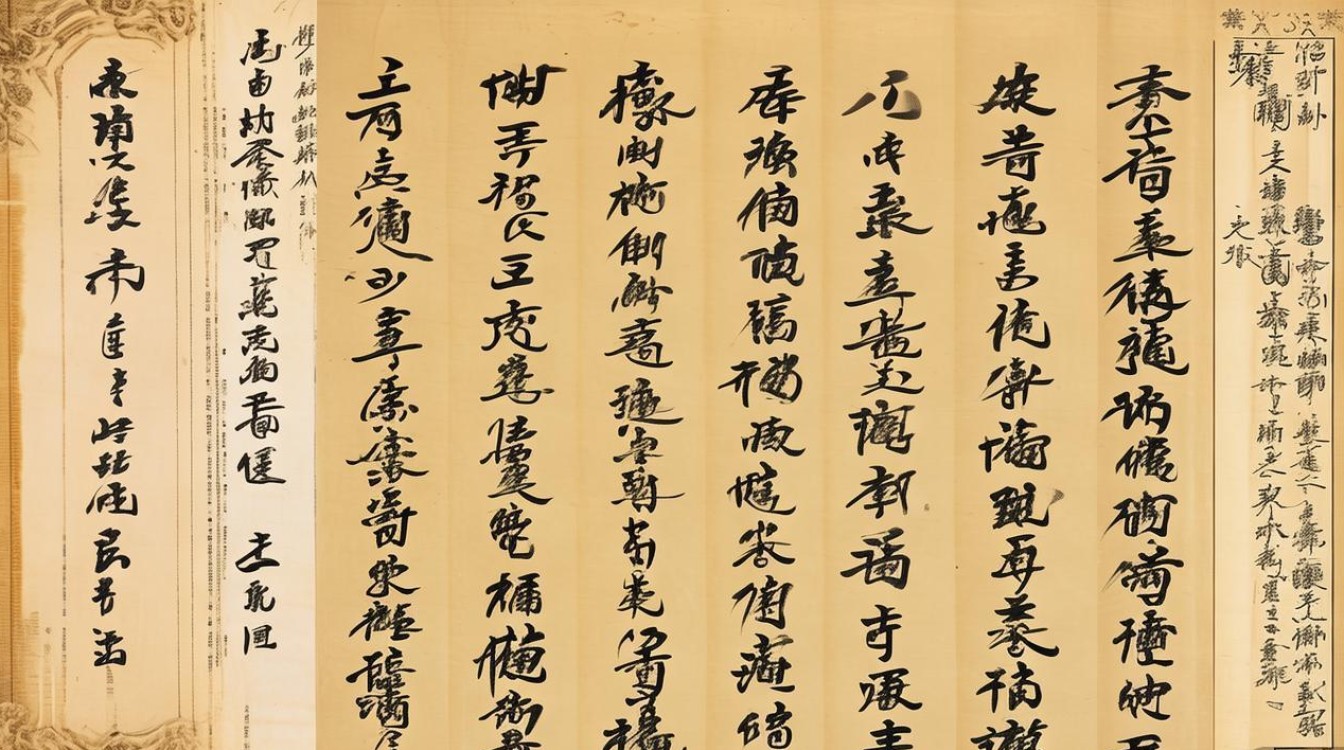

黄山寿书法的根植,深植于对传统的深刻体悟与创造性转化,早年,他浸淫帖学,宗法“二王”行草,兼取赵孟頫、董其昌的秀逸笔意,得“流美顺畅”之韵;中年后,受碑学思潮影响,广临《张猛龙碑》《龙门二十品》等北魏刻石,化雄强为内敛,取方笔之劲挺、拙朴之质趣,形成“碑为骨、帖为肉”的审美取向,这种融合并非简单拼凑,而是以画家对线条的敏感度,将碑学的“金石气”与帖学的“书卷气”调和,既有碑刻的苍茫厚重,又不失帖学的灵动雅致,如其行书《赤壁赋》中,“江月”之“江”字,左旁三点以方笔切入,如刀凿斧刻,右部“工”则以圆转行笔,温润含蓄,刚柔相济间尽显笔法之妙。

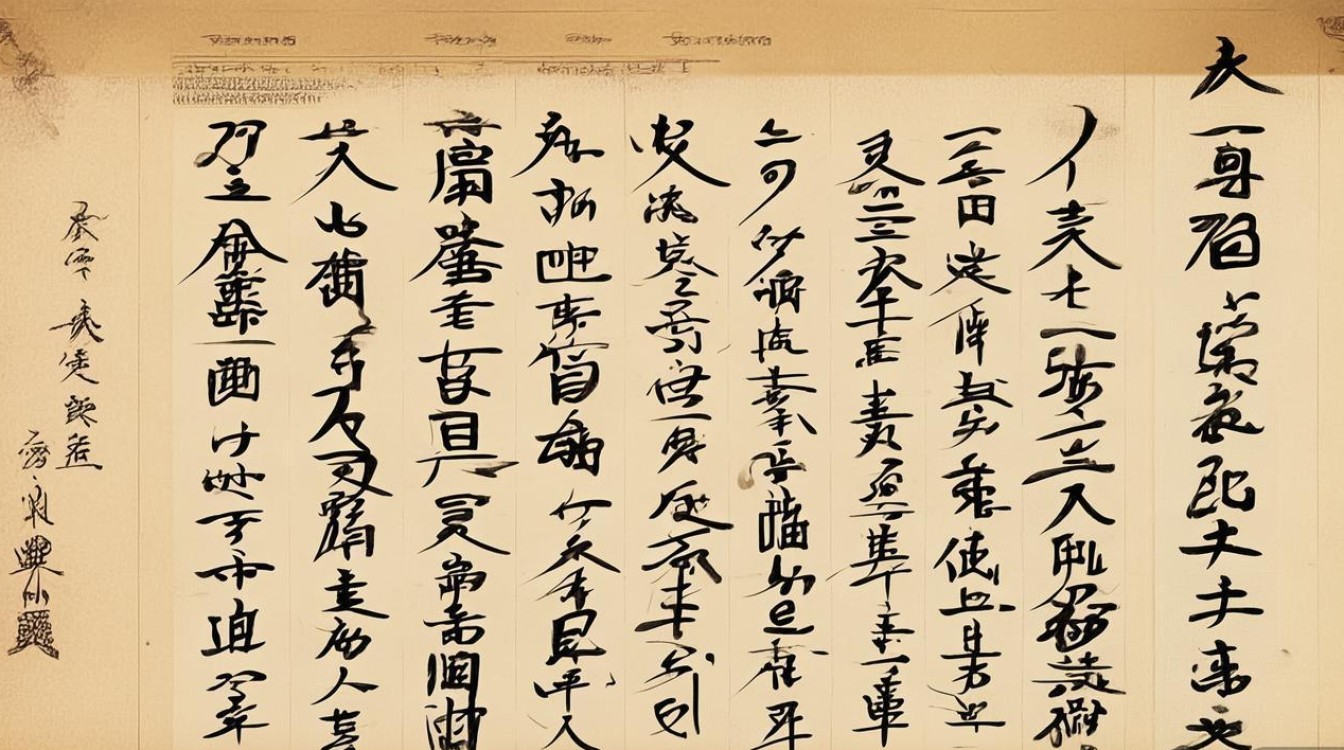

其用笔以“中锋立骨,侧锋取势”为核心,线条追求“圆劲如铁,柔韧如藤”,他善以长锋羊毫表现线条的微妙变化,提按分明:重按处如“高山坠石”,力透纸背;轻提处如“行云流水”,飘逸空灵,转折处则多方折带笔,既存碑刻的斩钉截铁,又含行草的呼应顾盼,如《心经》中“色即是空”四字,“色”字末笔以长锋斜拖,形成“飞白”效果,枯润相生,似枯藤绕树,极具韵律感,结体上,他打破传统楷书、行书的平正格局,以“欹侧求稳、疏密对比”为法,字形大小错落,重心偏移却平衡稳固,如“佛”字左右结构,左旁“亻”以斜势取巧,右部“弗”则正稳托底,险中求稳,妙趣横生,深得“奇正相生”之书法真谛。

作为画家,黄山寿的书法深具“书画同源”的互通性,其题款书法常与画作风格呼应:山水画题款多用行楷,线条遒劲,与山石的斧劈皴、披麻皴形成质感呼应;花鸟画题款则行草相间,灵动飘逸,与花枝的摇曳、鸟羽的蓬松相映成趣,更难得的是,他将绘画中的“墨分五色”融入书法,通过墨色的浓淡干湿变化增强层次感——浓墨如“夏山苍翠”,厚重沉着;淡墨如“秋水空明”,清雅通透;枯笔如“寒林老干”,苍劲朴拙,使书法作品如同一幅水墨小品,意境悠远。

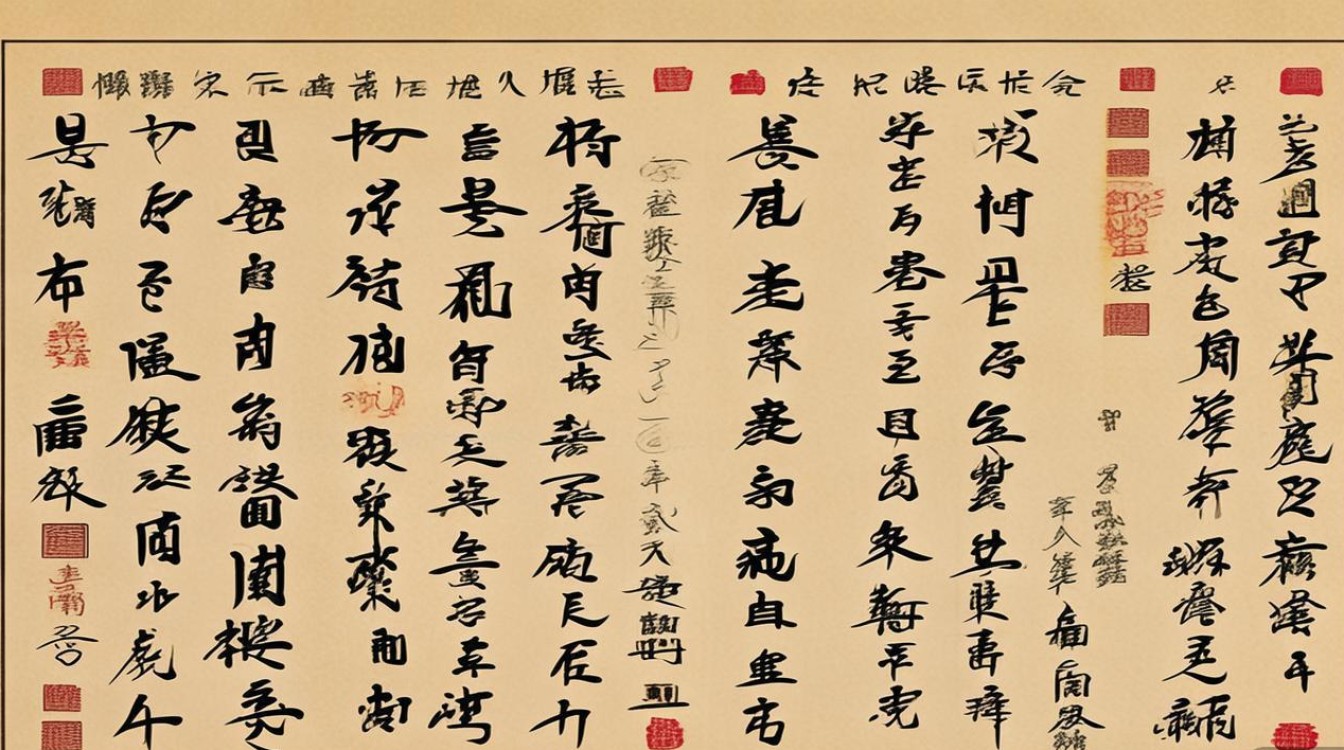

| 黄山寿书法风格解析 | 特点说明 | 作品举例 |

|---|---|---|

| 用笔 | 中锋为主,侧锋辅之,提按分明,方圆兼备,线条圆劲含蓄,转折处提按顿挫,如“锥画沙”“屋漏痕”。 | 行书《赤壁赋》中“之”“乎”等字的线条 |

| 结体 | 欹侧疏密,重心偏移却平衡,字形大小错落,打破平正,险中求稳,如“奇正相生”之妙。 | 楷书《心经》中“色”“空”字的结构 |

| 章法 | 行气贯通,字与字、行与行之间顾盼生姿,留白自然,整体节奏如行云流水,兼具绘画构图意识。 | 手札作品中的布局 |

| 师承 | 早年习帖(二王、赵孟頫),后涉碑学(《张猛龙碑》《龙门二十品》),融合碑帖,自创一格。 | 行书《千字文》 |

| 意境 | 画意入书,线条有韵律,墨色浓淡干湿变化丰富,如水墨小品,兼具书卷气与金石气。 | 题画书法《梅花诗》 |

黄山寿的书法在晚清民初影响深远,他以“以碑为体,以帖为用”的创作理念,打破了碑学与帖学的壁垒,为海派书法注入新的活力,其作品既有传统文人的雅致格调,又有市民审美的通俗性,雅俗共赏,影响了吴待秋、冯超然等后世书画家,其书法作品多见于上海博物馆、常州博物馆等馆藏,成为研究晚清文人书法演变的重要史料。

相关问答FAQs

问题1:黄山寿的书法与同时期的海派大家(如吴昌硕)相比,有何独特之处?

解答:吴昌硕书法以“石鼓文”为根基,雄强苍劲,古拙厚重,风格偏向“金石气”,用笔老辣,结体茂密,气势磅礴;黄山寿则更强调碑帖融合,用笔秀逸灵动,线条兼具圆劲与流畅,结体欹侧多变,且因画家身份,其书法更具“画意”,在雅俗共赏的平衡上更为突出,简言之,吴昌硕书风“拙厚”,黄山寿书风“巧雅”,两者代表了海派书法的不同审美取向。

问题2:初学者学习黄山寿书法,应从哪些方面入手?

解答:初学者可分三步入手:其一,先临其小楷,如《心经》,重点把握结体的疏密关系和用笔的提按变化,培养对“欲侧平衡”的感知;其二,再临习行书作品,如《赤壁赋》,体会行气贯通和章法布局,学习“画意入书”的线条韵律;其三,结合其绘画作品(如花鸟、山水画题款),理解书画用笔的共通性,如线条的干湿浓淡、节奏感,避免单纯模仿字形,而要领悟其“刚柔并济”的笔法精髓和“意境为先”的创作理念。