曾呆,近现代书画史上一位以“拙”与“真”独树一帜的艺术大家,他生于1900年,苏州吴县人,自幼浸润于江南文脉,却未拘泥于传统窠臼,反而以近乎“呆”的执拗,在书画中开辟出一片天真烂漫的天地,其人其艺,恰如其名——看似木讷内敛,实则藏锋于拙,于笔墨间透出对艺术最纯粹的热爱与坚守。

曾呆的早年经历,充满了对传统的“笨拙”吸收,6岁起临摹《芥子园画谱》,日复一日,竟将“四王”的繁复笔法拆解成最简单的线条,反复琢磨,16岁拜入当地名士门下,师从吴昌硕弟子,却常因“不守规矩”被责备,他学石涛的“搜尽奇峰打草稿”,却不用石涛的泼墨,而是以极细的笔触勾勒山石肌理,一笔一笔,如老农耕田,看似笨重,实则沉实有力,这种“呆”劲,让他在同龄人热衷于模仿明清文人画时,却一头扎进汉魏碑刻与民间书法,从中汲取质朴的养分,他常言:“书画如做人,宁拙毋巧,宁丑毋媚。”这句话,成了他一生的艺术圭臬。

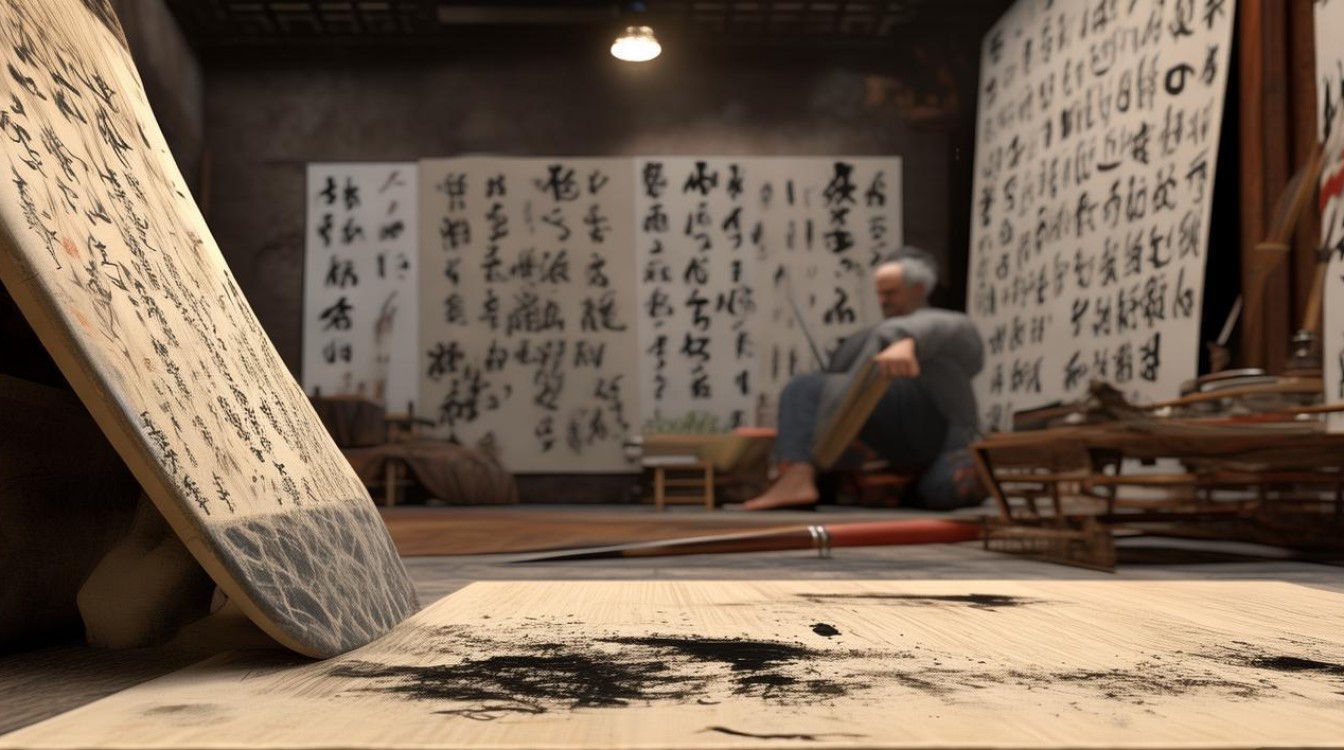

在艺术风格上,曾呆的书画打破了传统技法的桎梏,形成了“呆趣盎然”的独特面貌,其书法,初学颜真卿的雄浑,后融入汉简的率真与魏碑的奇崛,用笔“屋漏痕”与“折钗股”结合,结体看似歪斜,实则欹正相生,于不经意间见巧思,他尤擅榜书,写“福”字时,故意将“示”字旁压扁,右半边拉长,如老树盘根,拙趣横生,而绘画上,他以山水为宗,兼及花鸟,却从不拘泥于“三远法”的透视,他的画中,山石是方的,云水是曲的,树木是倒的,却透着一股孩童般的天真,比如代表作《烟江叠嶂图》,他没有用传统的青绿设色,而是以淡墨晕染远山,浓墨勾勒近石,再用朱砂点染几株枫树,整个画面如梦似幻,既有江南的温润,又有山野的野趣,这种“不合规矩”的构图,恰恰是他“呆”的体现——不追求形似,只追求心中“真山真水”的意境。

曾呆的艺术成就,离不开他对“慢”与“拙”的坚守,在那个艺术潮流迭起的时代,他始终躲在苏州的老宅里,每日清晨研墨、写字、画画,雷打不动,他不参展、不卖画,甚至拒绝为权贵作画,唯一的“社交”便是与街坊邻居聊天,从市井百态中汲取灵感,他的画中,常有卖花翁、摇橹人、浣纱女等平凡人物,寥寥数笔,却生动传神,他说:“艺术不是给少数人看的,是给心里有话说的人画的。”直到晚年,他的作品才被画界发现,1985年,北京举办“曾呆书画展”,其《墨荷图》以“荷梗如铁,荷叶如云”的独特风格震撼全场,被赞“百年一见之拙趣”。

为了让读者更直观地理解曾呆的艺术特色,以下是其书画风格的核心特点梳理:

| 艺术类别 | 技法特点 | 代表元素 | 情感表达 |

|---|---|---|---|

| 书法 | 碑帖融合,用笔“屋漏痕”,结体“欹正相生” | 篆书笔意融入行草,榜书雄浑奇崛 | 拙朴中见真性情,木讷藏锋 |

| 绘画 | 泼墨与勾勒结合,打破传统透视,留白独特 | 江南烟雨、山石肌理、市井人物 | 天真烂漫,对自然的敬畏与对生活的热爱 |

曾呆的艺术影响,远不止于书画界,他提出的“以书入画,以画养书”的理念,启发了后来“新文人画”的探索者,他的弟子回忆:“老师教画,从不讲章法,只让我们‘用心看’——看云怎么飘,水怎么流,人怎么笑,他说,技法是死的,心是活的。”这种“用心”而非“用技”的教学,让他的学生不仅学到了笔墨,更学到了艺术的真诚。

曾呆的作品被故宫博物院、中国美术馆等机构收藏,他的“呆趣”艺术,成为传统与现代之间一座独特的桥梁——他以最“笨”的方式,诠释了艺术的本质:不是技巧的堆砌,而是心灵的流露,正如他晚年自题:“一生痴绝处,笔墨写天真。”这“痴”与“呆”,恰是他留给世间最珍贵的礼物。

FAQs

问:曾呆的“呆趣”风格对当代书画创作有何启示?

答:曾呆的“呆趣”启示当代创作者,艺术不必追求表面的“巧”与“新”,而应回归内心的“真”,他的“呆”是对浮躁时代的反叛——以慢对抗快,以拙对抗巧,以真对抗伪,当代书画创作可从中汲取养分,打破对传统技法的迷信,注重个人情感与生活体验的表达,让笔墨成为心灵的载体而非炫技的工具。

问:曾呆的作品为何在晚年才被广泛关注?

答:曾呆晚年才被广泛关注,主要有两方面原因:其一,他性格淡泊,不慕名利,早年拒绝参展、卖画,主动远离艺术圈,导致其作品长期“养在深闺”;其二,其艺术风格在“创新至上”的20世纪中期显得“不合时宜”,直到改革开放后,人们开始重新审视传统与个性的关系,他“拙中藏巧、真中见美”的作品才逐渐被认可,成为连接传统文人画与当代审美的重要纽带。