王逸是唐代书法史上一位承前启后的重要书家,其书法以“逸骨流韵”著称,在楷、行、草三体上均有深厚造诣,既延续了初唐书法的严谨法度,又注入了盛唐气象的雄浑气度,成为连接“尚法”与“尚意”书风的关键人物,王逸生平史载不多,据《书史会要》记载,他活动于唐玄宗开元、天宝年间,籍贯河南洛阳,出身书香门第,早年师从欧阳询再传弟子,后遍临魏晋名帖,尤其深得王羲之《兰亭序》与王献之《中秋帖》的神韵,在此基础上融合褚遂良的灵动与张旭的狂放,逐渐形成“刚柔相济、气韵贯通”的独特书风。

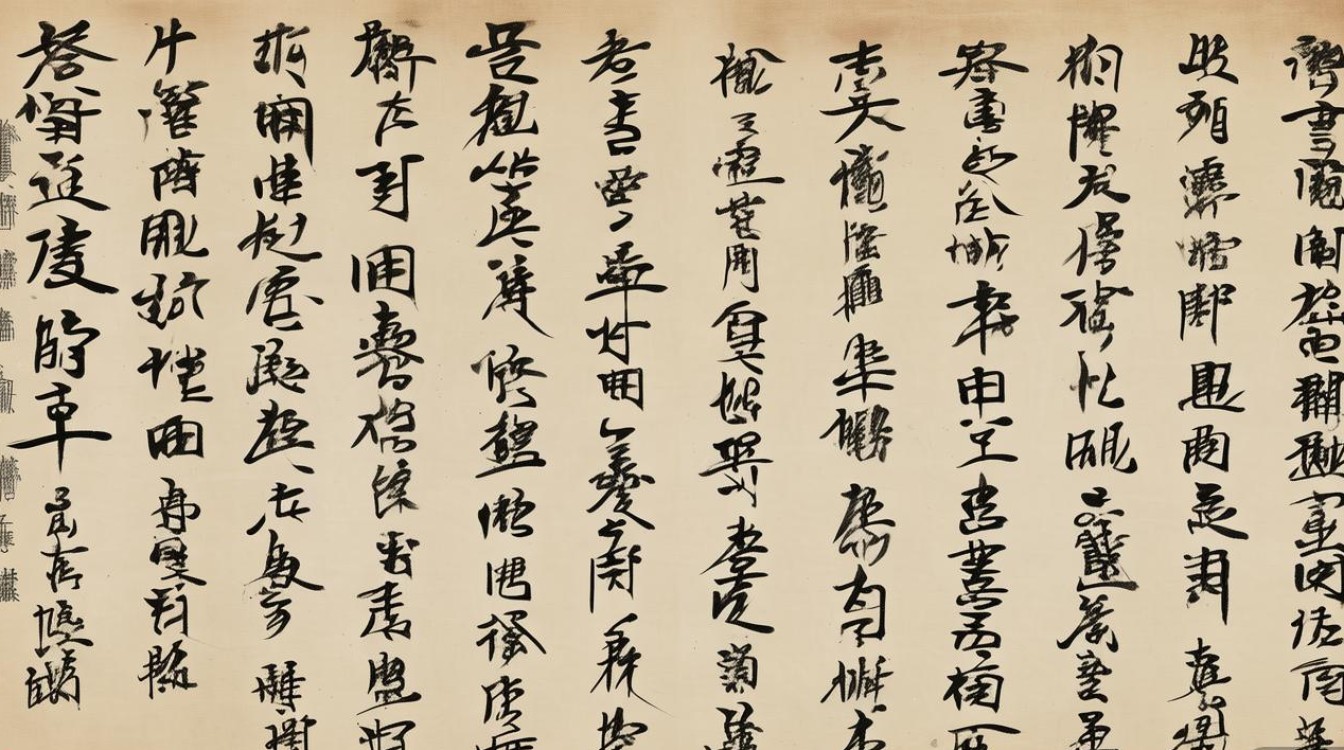

在书法技法层面,王逸的成就主要体现在用笔、结字与章法三个维度,其用笔方圆兼备,提按分明:楷书中融入隶书的波磔笔意,如“点”如坠石、“横”似勒马,既显欧阳询的险劲,又具褚遂秀的飘逸;行书中则“行草相间”,线条连带自然,转折处圆融遒劲,无生硬之态;草书更是“一笔书”的典范,笔势连绵如行云流水,枯润变化间见性情,结字上,他打破初唐的“平正匀停”,追求“欹正相生”:单字重心时而左倾,时而右欹,却通过笔画的穿插避让达到动态平衡,如“之”“乎”等虚字化繁为简,“龙”“凤”等实字以险为稳,形成“险中求稳、动中寓静”的视觉效果,章法方面,王逸善用“虚实相生”的布局,行距疏朗,字距错落,字与字之间“笔断意连”,整篇作品如同一幅山水画,疏可走马,密不透风,气韵贯通。

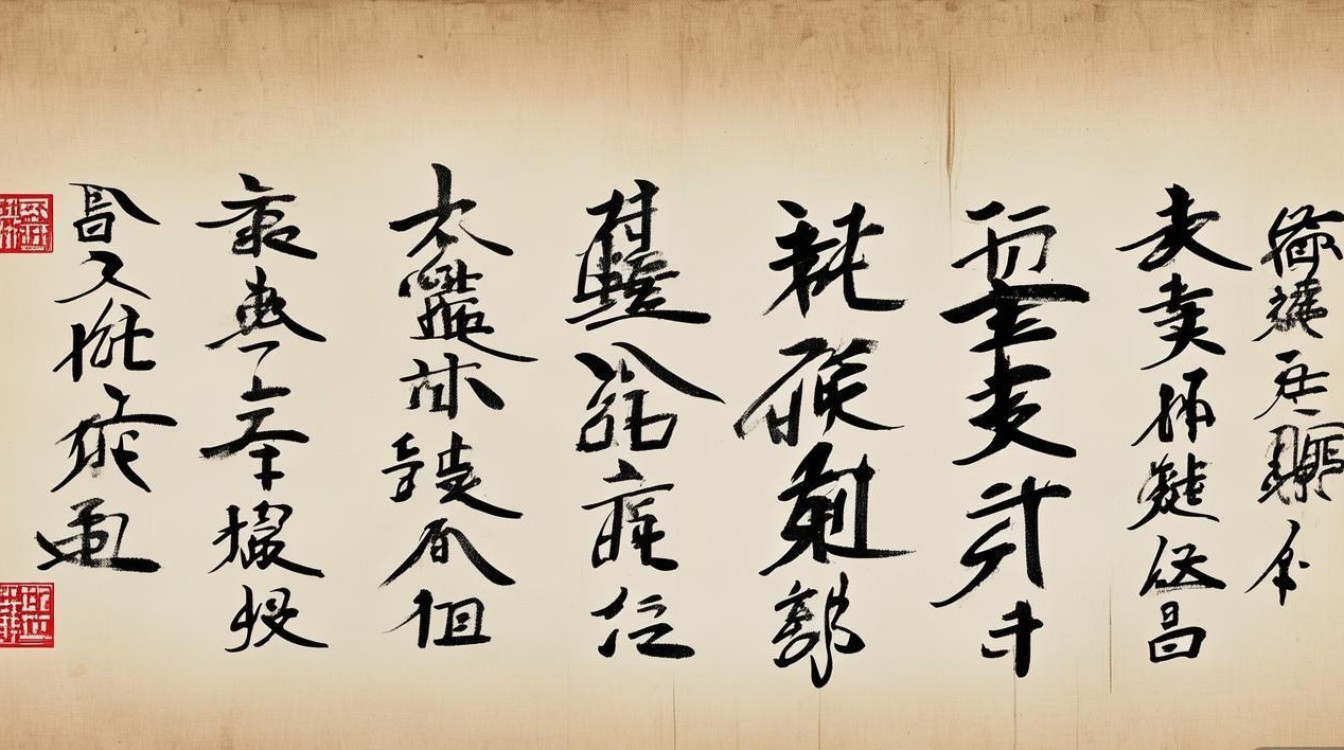

王逸的代表作品以《行书千字文》《草书古诗四帖》《楷书心经》最为著名。《行书千字文》为其中年力作,楷行相融,端庄中见灵动,单字结字严谨,而整体行气连贯,是唐代文人书法的典范;《草书古诗四帖》则为其晚年狂草巅峰,通篇以中锋运笔,线条如锥画沙、屋漏痕,枯笔飞白与浓墨重彩交织,情感跌宕起伏,被誉为“盛唐草书第一”;《楷书心经》虽篇幅短小,却笔笔不苟,结构紧凑,笔力遒劲,展现出“小中见大”的功力,这些作品不仅体现了王逸对传统的继承,更彰显了他“以书载道”的艺术追求——书法不仅是技法的展现,更是性情与学养的流露。

作为唐代书法转型的推动者,王逸的影响深远,他打破了初唐“尚法”的束缚,为盛唐书法注入了更多“写意”精神,直接影响了张旭、怀素的狂草创作,也为宋代“尚意”书风(如苏轼、米芾)提供了重要启示,其“逸”的书风,强调技法与性情的统一,对后世文人书法的发展产生了不可估量的作用。

相关问答FAQs

Q1:王逸的书法与欧阳询、褚遂良的风格有何异同?

A:王逸早年师从欧阳询再传弟子,故用笔中保留欧阳询“险劲瘦硬”的特点,如横画末端方折、竖画挺拔有力;他吸收褚遂良“秀逸灵动”的笔意,如捺画轻盈、转折圆融,不同之处在于,欧阳询、褚遂良更注重“法度”的严谨,而王逸在此基础上融入了“逸气”,用笔更自由,结字更灵动,打破了初唐书法的“平正”格局,更具盛唐气象。

Q2:如何鉴别王逸书法作品的真伪?

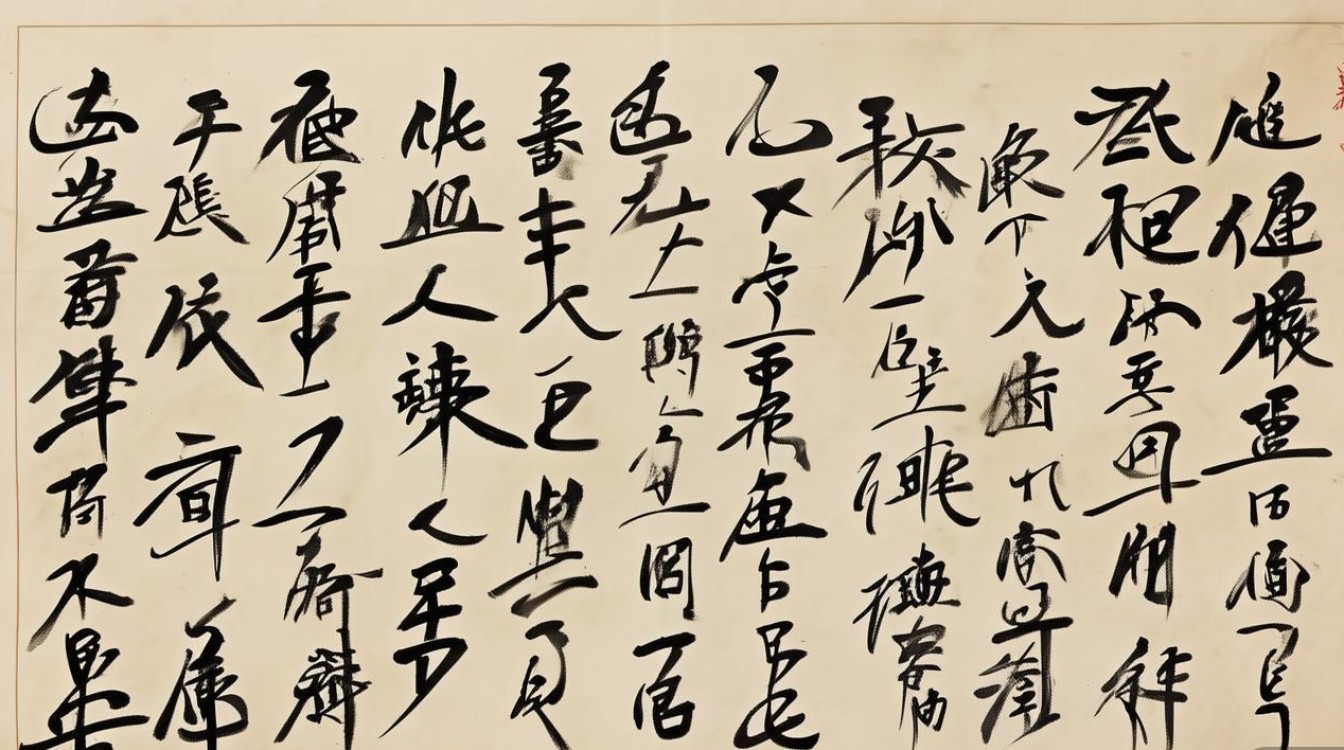

A:鉴别王逸书法真伪可从三方面入手:一是风格特征,其楷书“方中带圆”、行书“行草相间”、草书“连绵飞动”,且结字“欹正相生”,气韵贯通;二是笔墨细节,真迹用笔提按分明,枯润自然,飞白处如“屋漏痕”,无描摹痕迹;三是文献佐证,需结合史书记载、题跋、印章等,如唐代张怀瓘《书断》中对王逸的评价,或同时代文人题跋,必要时可通过科学手段(如纸张墨料检测)辅助判断。