杨海南书法是中国当代书法艺术领域中颇具个人特色与学术深度的创作实践,其作品以深厚的传统根基为底色,融合时代审美与个人性情,形成了“雄强中见灵动、古朴中蕴新意”的独特艺术风貌,在数十年的书法探索中,杨海南不仅深耕各类书体的技法表现,更注重书法背后文化精神的传递,使笔墨语言成为连接传统与现代、个体与时代的精神纽带。

艺术背景与师承渊源

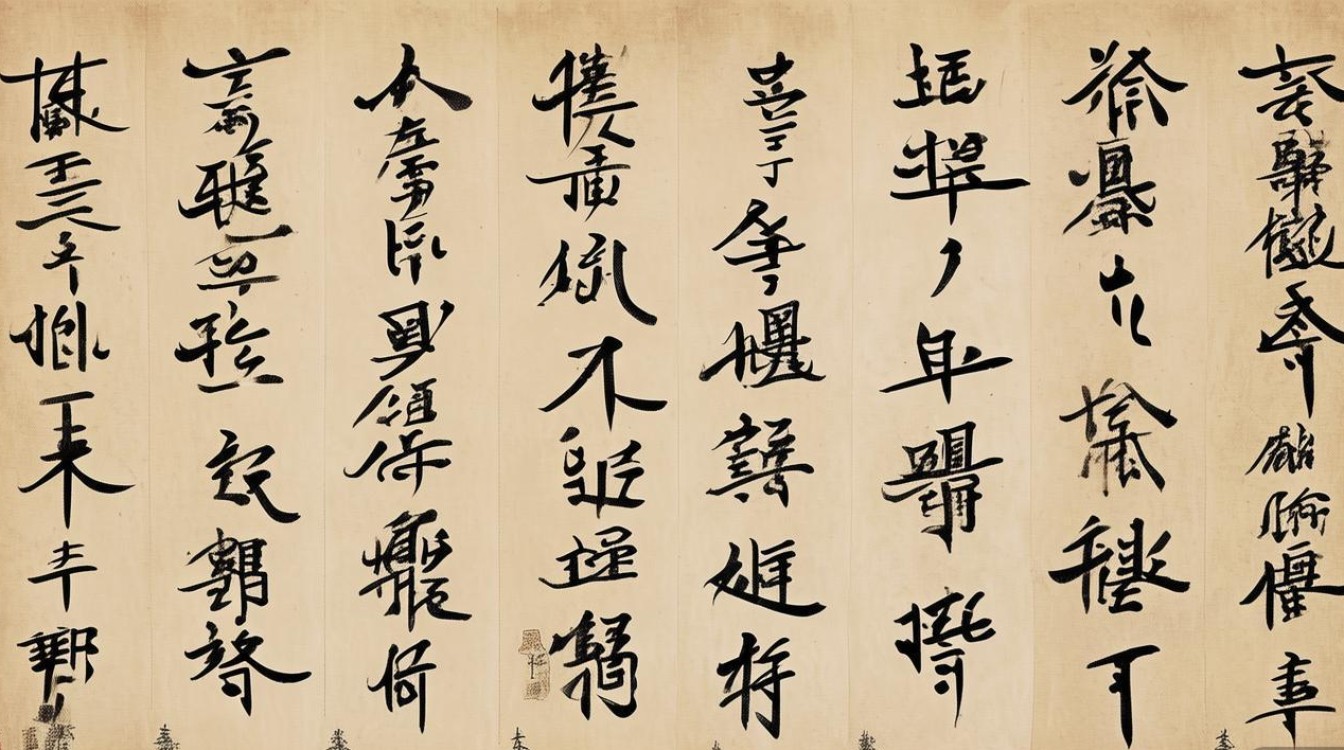

杨海南的书法之路始于童年家学,幼年受祖父启蒙临摹欧阳询《九成宫醴泉铭》,打下坚实的楷书基础,青年时期先后师从沈鹏、周慧珺等书法大家,系统研习“二王”行草、汉隶《张迁碑》、魏碑《张猛龙碑》等经典碑帖,形成了“碑帖兼修、碑为帖骨、帖以碑润”的创作理念,他主张“师古而不泥古”,在临摹中不仅追求形似,更注重体悟古人的笔墨精神与创作心境,如对王羲之《兰亭序》“不激不厉而风规自远”的平和、对颜真卿《祭侄文稿》“悲愤之情注于毫端”的情感共鸣,均成为其艺术表达的重要养分,杨海南长期从事书法理论研究,著有《书法形神论》《碑帖技法比较研究》等,将学术思考融入创作实践,使作品兼具技法的严谨与思想的深度。

艺术风格与技法特点

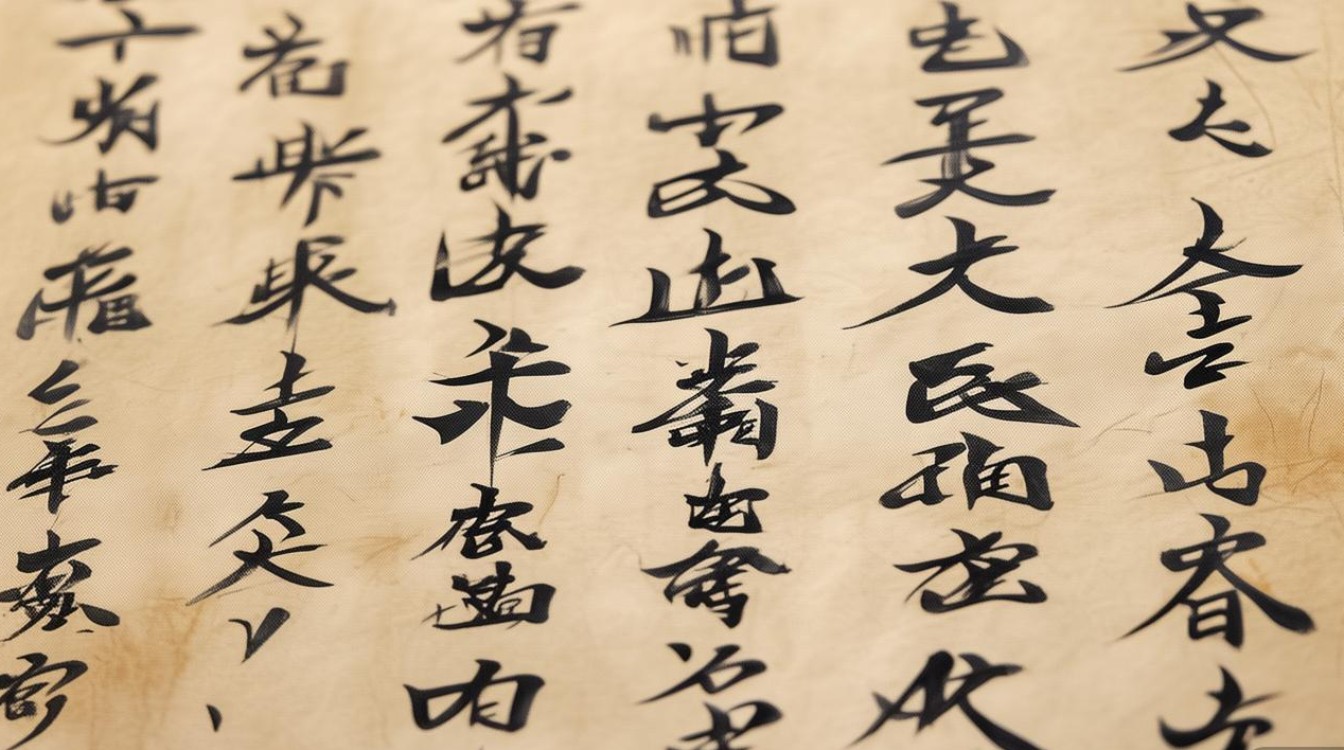

杨海南书法以楷书、行书为基,兼擅隶书、草书,各书体既具独立面貌,又贯穿着统一的审美追求,其艺术风格可概括为“雄、朴、厚、活”四字:“雄”体现在用笔的力度与气势,如魏碑的方笔斩截、行草的使转纵横,线条如锥画沙、屋漏痕,充满张力;“朴”追求自然的笔墨意趣,反对刻意雕琢,结体多取法汉隶的拙朴与北碑的奇崛,于平正中见险绝;“厚”源于对“墨分五色”的精妙运用,浓墨沉郁如老松之干,淡墨空灵似云烟出岫,层次丰富而耐人寻味;“活”则体现在气韵的贯通,字与字、行与行之间顾盼生姿,如行云流水,既有静态的端庄,又有动态的韵律。

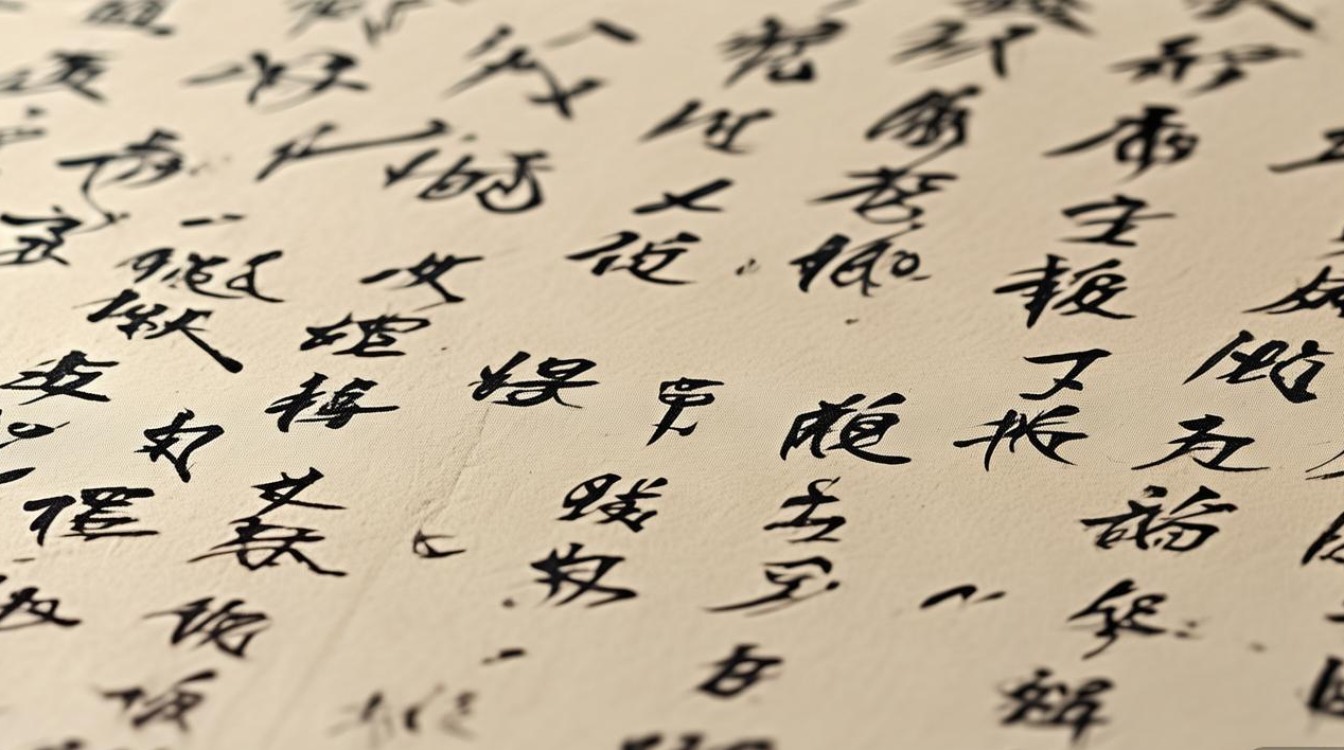

在技法层面,杨海南的用笔强调“以笔为骨,以墨为肉”,提按顿挫处如“高山坠石”,轻盈使转时若“惊蛇入草”,他尤其注重“笔势”的连贯性,即使楷书也暗含行草的笔意,使静态字体具有动态的生命力,结字上,他打破“平正安稳”的常规,通过“疏可走马、密不透风”的空间对比,以及“左低右高、欹正相生”的体势变化,营造出“既险绝复归平正”的视觉效果,章法布局则讲究“计白当黑”,整体疏密有致,行气贯通,局部又通过墨色浓淡、字型大小形成节奏变化,达到“乱石铺街”与“星斗错落”的统一,以行书作品《赤壁赋》为例,通篇取法苏东坡丰腴跌宕的书风,又融入魏碑的方笔刚劲,字形大小错落,墨色由浓转淡再复浓,如江潮起伏,既保留了原文的文学意境,又彰显了书法的独立审美价值。

代表作品与艺术成就

杨海南的代表作品涵盖经典临摹、自作诗文创作与主题性书法创作三大类,经典临摹如《张迁碑临本》《兰亭序临本》,既忠实于原碑帖的风神,又融入个人理解,被中国美术馆、故宫博物院等机构收藏;自作诗文书法如《论书绝句》《山居随笔》,以文墨相融的方式传递其对书法的思考,文字内容与笔墨形式相得益彰;主题性创作如《黄河颂》《中国梦》系列,将家国情怀与书法语言结合,线条如奔腾江河,字形如巍峨山峦,展现了书法艺术的当代精神价值。

其艺术成就不仅体现在创作实践上,更在于对书法教育的推动,他曾任多所高校书法客座教授,提出“技道双修、以文化人”的教学理念,强调技法训练与文化修养并重,培养了大批书法人才,他积极组织“书法进校园”“公益书法展”等活动,让传统艺术走进大众生活,先后获“中国书法兰亭奖·教育奖”“全国书法普及贡献奖”等荣誉,被誉为“学者型书法家”的代表。

艺术影响与当代价值

在当代书法“重形式轻内涵”的风气下,杨海南的坚守为书法艺术的发展提供了重要启示,他主张“书法是文化的载体,而非单纯的技巧展示”,反对“展览体”的过度制作与炫技,倡导回归书法的本真——即通过笔墨传递人的精神与时代的气象,他的作品既有对传统的深刻理解,又有对现代审美的积极回应,如将西方抽象艺术的构成意识融入章法布局,使传统书法在当代语境中焕发新的活力。

从文化传承的角度看,杨海南书法的意义在于打通了“古与今”“技与道”“个体与时代”的壁垒,他以学者的严谨梳理传统,以艺术家的敏感创新表达,使书法成为连接古今文化的桥梁,对于当代人而言,他的作品不仅是视觉的享受,更是精神的滋养——在快节奏的现代生活中,那份笔墨间的沉静与力量,能让人感受到传统文化的温度与厚度。

杨海南书法风格与代表作品简表

| 书体类别 | 艺术特点 | 代表作品 | 艺术价值 |

|---|---|---|---|

| 楷书 | 端庄严整,取法欧柳,融入魏碑方笔,结体奇崛而不失法度 | 《九成宫醴泉铭临本》《心经》 | 传承楷书正脉,为初学者提供规范的技法范本 |

| 行书 | 流畅自然,融合“二王”秀逸与苏东坡丰腴,笔势连贯,墨色层次丰富 | 《赤壁赋》《兰亭集序创作本》 | 兼具文学性与艺术性,展现行书的抒情性与表现力 |

| 隶书 | 浑厚古朴,取法《张迁碑》《曹全碑》,用笔方圆兼备,蚕头燕尾灵动 | 《隶书千字文》《石鼓文意临》 | 推动隶书当代化,平衡传统笔法与现代审美 |

| 草书 | 狂放不失法度,借鉴张旭怀素笔意,线条如惊蛇入草,气韵贯通 | 《草书琵琶行》《自作诗草书卷》 | 以草书传递情感张力,展现书法的动态美与节奏感 |

相关问答FAQs

Q1:杨海南书法中的“书卷气”具体体现在哪些方面?

A1:杨海南书法的“书卷气”是其艺术风格的核心特质,主要体现在三个方面:一是内容选择上,他常书写经典诗文、自作诗词或论书札记,文字内容本身具有深厚的文化底蕴,如《赤壁赋》《兰亭集序》等,使书法与文学意境相互滋养;二是笔墨表现上,他用笔含蓄内敛,线条如“绵里裹铁”,不追求强烈的视觉冲击,而是以平和的笔触传递从容淡泊的心境,如楷书作品《心经》,笔画细腻而不失力度,字形疏朗,营造出宁静致远的氛围;三是文化修养上,他作为学者型书法家,将理论研究与创作实践结合,作品中蕴含对书法史、美学思想的深刻理解,使笔墨语言超越了单纯的技法层面,具有了思想与文化的深度,这种“书卷气”不是刻意的“文雅”,而是长期浸润传统文化后自然流露的精神气质。

Q2:初学者学习杨海南书法,应从哪些方面入手?

A2:初学者学习杨海南书法,建议遵循“先技法、后意境,先专精、后博涉”的原则,具体可从以下三步入手:第一步,楷书打基础,杨海南楷书取法欧柳,用笔严谨,结构规范,适合初学者掌握基本笔画与结字规律,可先临摹他的《九成宫醴泉铭临本》,重点练习横画的“如勒马缰”、竖画的“如坠石”,以及楷书“永字八法”的运用,体会“笔笔中锋、字字平稳”的要领,第二步,行书求气韵,在楷书基础上,可过渡到行书学习,选择他的《赤壁赋》局部临摹,重点关注“行笔的连贯性”与“字形的呼应关系”,如“之”“乎”“者”等虚笔的使转,以及左右字的“避让”与“穿插”,感受“行云流水”的节奏感,第三步,理论促理解,结合他的著作《书法形神论》,理解“笔墨为形,精神为神”的创作理念,避免陷入“为技法而技法”的误区,建议多读经典诗文、书法史论,提升文化修养,因为杨海南书法的精髓不仅在于“怎么写”,更在于“写什么”与“为什么写”,只有将技法与文化结合,才能真正领悟其艺术魅力。