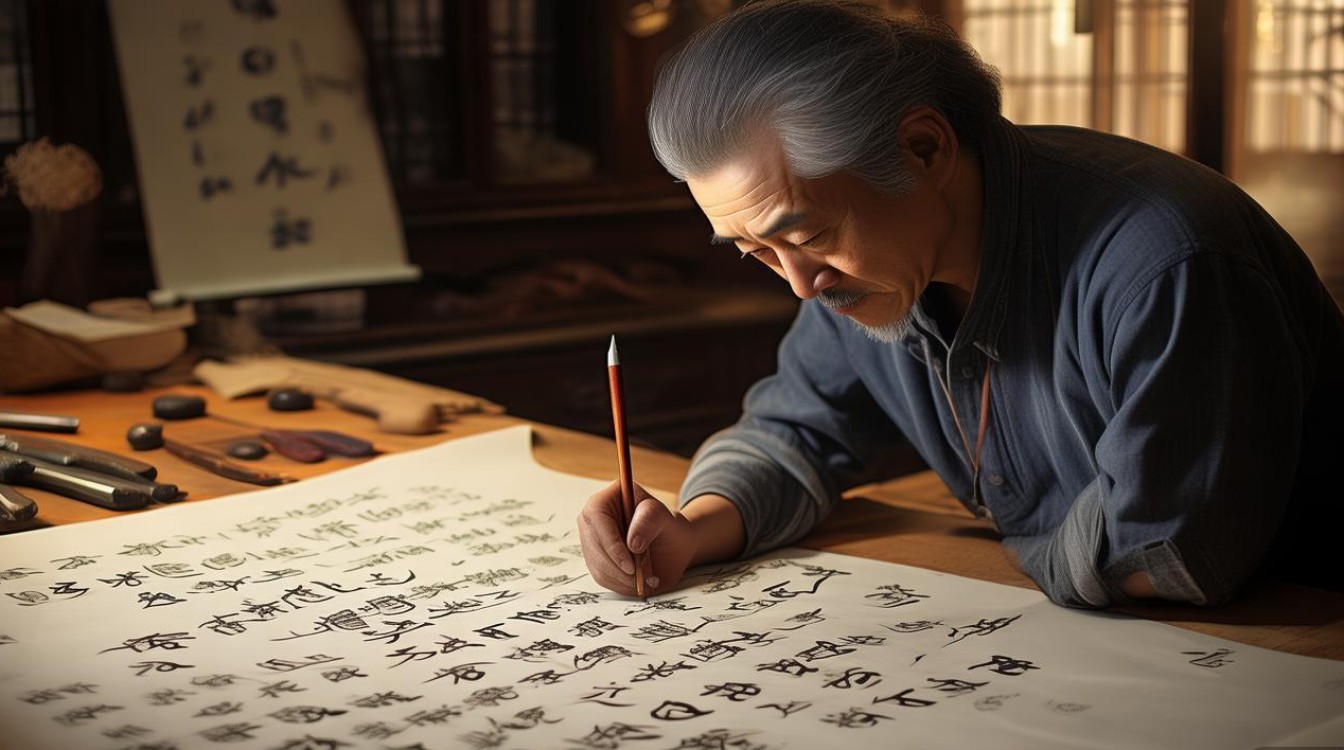

书画家德武,本名张德武,1965年生于山东济南,号“墨耕斋主”,当代书画界颇具影响力的艺术家,他自幼浸润于齐鲁文化沃土,祖父为当地知名私塾先生,幼承庭训,六岁临池习书,十岁学画,从颜真卿《多宝塔碑》入手,继而研习柳公权《玄秘塔碑》,打下了坚实的书法基础,少年时期,他常流连于千佛山、大明湖畔,观察山石草木之态,对传统绘画中的“外师造化,中得心源”有了懵懂的认知,1983年,德武考入山东艺术学院美术系,系统学习中国画理论与技法,师从著名山水画家张志民、花鸟画家郭志光,期间不仅精研宋元山水画的笔墨程式,更深入研习明清徐渭、朱耷的写意精神,艺术视野得以极大拓展。

大学毕业后,德武并未止步于传统摹仿,而是选择深入生活,用十年时间游历大江南北,他登泰山而小天下,攀黄山而悟奇峻,访桂林而感灵秀,将自然山川的万千气象融入笔端,这一时期的作品,既有北方山水的雄浑苍劲,如《泰山日出》中斧劈皴的刚劲与积墨法的浑厚,展现山石的厚重质感;也有南方山水的温润秀逸,如《漓江烟雨》中披麻皴的柔和与破墨法的灵动,捕捉云雾缭绕的朦胧意境,其书法亦在此时形成独特风貌,以行草为基,融合章草的质朴与今草的流便,结体奇正相生,线条刚柔并济,讲究“屋漏痕”的自然与“折钗股”的遒劲,观之如行云流水,气韵贯通。

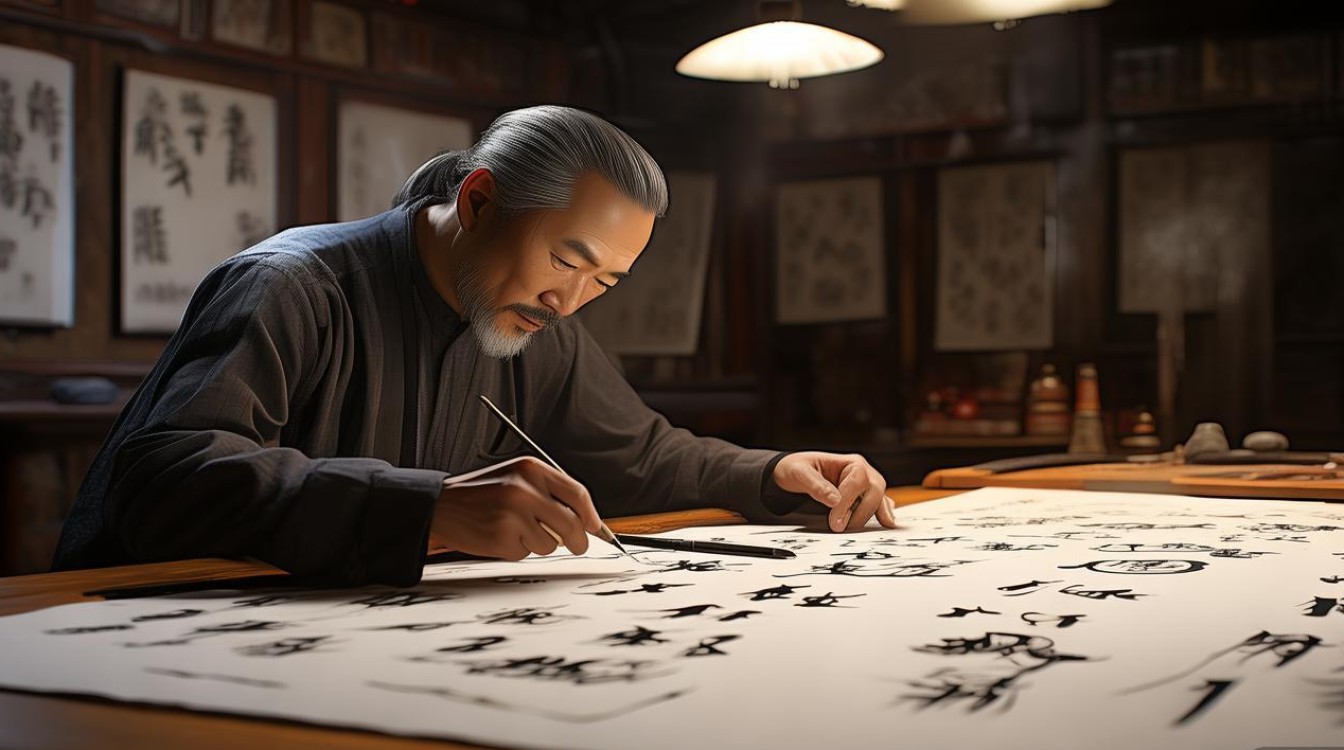

作为一位扎根传统的创新者,德武始终秉持“笔墨当随时代”的理念,他的作品既不泥古不化,也不盲目求新,而是在深刻理解传统美学精神的基础上,融入当代人的审美情趣,其《荷塘清趣》系列,以水墨写意表现荷花,借鉴八大山人的简练笔墨,却通过色彩的微妙晕染(淡赭与花青的交融)营造出清雅而不失热烈的当代气息;山水画《溪山清远》则将传统“高远”“深远”构图与西方透视法相结合,使画面更具空间层次感,却又不失中国画的“意境”核心,德武常说:“传统是根,创新是魂,无根之木易折,无魂之形难存。”这种对传统的敬畏与对创新的追求,使其作品在当代画坛独树一帜。

德武的艺术成就不仅体现在创作上,更在于他对书画传承的推动,他现为中国书法家协会会员、中国美术家协会会员,兼任山东艺术学院硕士研究生导师、山东省书画学会副会长,多年来,他坚持“艺术教育从娃娃抓起”,走进中小学开展书画公益讲座,主编《青少年书画启蒙教材》,将“用笔方法”“墨色变化”“构图原理”等专业知识转化为通俗易懂的图文讲解;他通过“墨耕斋公益学堂”免费培养贫困地区青少年学员,累计超千人,其作品多次入选全国书法展、中国美术作品展,并获“兰亭奖”“泰山文艺奖”等重要奖项,多幅作品被中国美术馆、故宫博物院、国家博物馆等机构收藏,出版有《德武书画集》《墨耕斋论画》《书法技法与鉴赏》等专著,成为书画爱好者学习传统的重要参考。

德武的艺术之路,是扎根传统、师法自然、勇于创新的真实写照,他以笔墨为媒介,将个人情感与时代精神相融合,在方寸之间展现天地大美,为当代书画艺术的发展注入了鲜活的生命力。

德武艺术年表(部分)

| 年份 | 艺术事件 |

|---|---|

| 1983年 | 考入山东艺术学院美术系,师从张志民、郭志光 |

| 1995年 | 游历黄山、桂林等地,创作《山水写生集》 |

| 2003年 | 书法作品《赤壁赋》获“全国书法展”一等奖 |

| 2010年 | 在山东省美术馆举办首次个人书画展 |

| 2015年 | 出版《德武书画集》,作品《荷塘清趣》被中国美术馆收藏 |

| 2020年 | 担任山东省书画学会副会长,启动“书画进校园”公益项目 |

相关问答FAQs

问:德武的书画作品在收藏市场表现如何?

答:德武作为当代实力派书画家,其作品因兼具深厚的传统功底与鲜明的个人风格,在收藏市场备受青睐,近年来,随着传统文化热潮的兴起,其山水画与书法作品的市场价格稳步上升,普通作品每平尺约3-5万元,精品如《泰山云海》《心经》等曾拍出超10万元高价,中国美术馆、故宫博物院等权威机构的收藏,进一步提升了其作品的学术价值与市场认可度,成为藏家关注的重点对象。

问:德武在书画传承方面有哪些具体贡献?

答:德武始终将书画传承视为己任,贡献主要体现在三方面:一是教育育人,作为山东艺术学院教授,他培养了大量书画专业人才,其“理论与实践结合”的教学理念影响深远;二是公益推广,通过“墨耕斋公益学堂”“书画进校园”等活动,免费教授青少年及基层群众,累计覆盖超万人次;三是学术研究,他主编的《青少年书画启蒙教材》及发表的《传统笔墨的当代转化》等论文,系统梳理了书画学习路径,为传统艺术的普及与创新提供了理论支持。