在当代书法艺术的传承与发展脉络中,张腾军以其深厚的传统功底、鲜明的艺术个性及广泛的教育推广贡献,成为备受瞩目的书法践行者与传播者,他深耕书法四十余载,诸体皆能,尤以行草见长,其作品既扎根于晋唐经典,又融入时代审美,形成了“雄健中见灵动、古朴中蕴新意”的独特风格,在书法创作、理论研究及教育普及等多个维度展现出卓越的艺术价值与社会意义。

艺术风格:熔铸传统与个性的笔墨表达

张腾军的书法创作以“师古出新”为核心理念,早年遍临碑帖,从汉隶《曹全碑》的端庄沉厚,到唐楷颜真卿《多宝塔碑》的雄浑大气,再到行书“二王”(王羲之、王献之)的飘逸洒脱与米芾的跌宕奇崛,打下了坚实的传统根基,他并非简单模仿古人,而是在深刻理解传统笔法、结字、章法的基础上,融入个人情感与时代思考,形成独具辨识度的艺术语言。

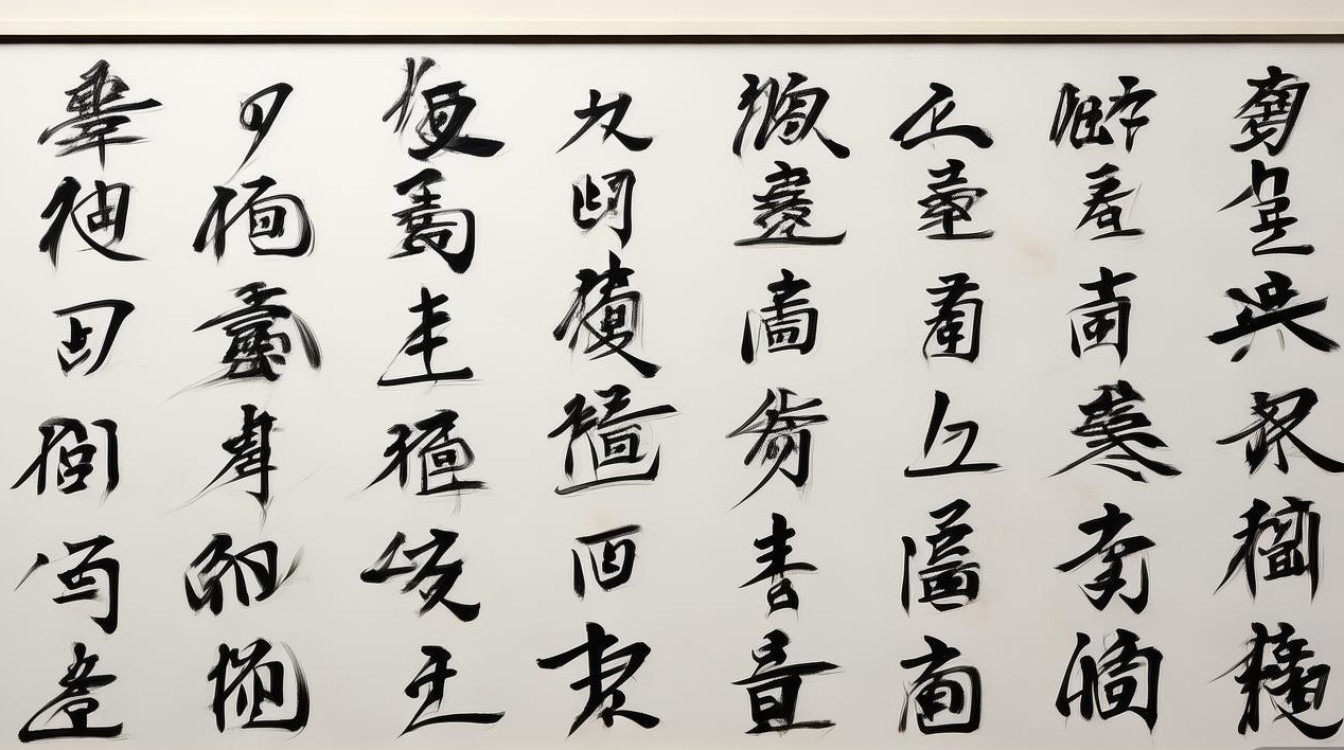

其行草作品尤为典型,用笔上讲究“逆平留重提”的辩证统一:起笔多藏锋含蓄,如“屋漏痕”般自然凝重;行笔中锋为主,辅以侧锋取势,线条刚柔相济,既有“锥画沙”的劲道,又不失“折钗股”的弹性;收笔或轻提出锋,露锋显精神,或回锋收束,含蓄蕴古意,结字上打破常规,或疏可走马,或密不透风,通过大小、欹正、开合的对比,营造出“既险绝复平正”的节奏感,如行书作品《赤壁怀古》,通篇气脉贯通,单字看似欹侧不稳,实则重心稳固,字与字、行与行之间通过牵丝引带、墨色浓淡变化,形成“行云流水”般的视觉韵律,既有晋人的雅逸,又具明清书写的张力。

除行草外,张腾军的篆书取法《石鼓文》,线条圆融厚重,结字端庄朴茂;隶书则融合《张迁碑》的方劲与《乙瑛碑》的典雅,笔画“蚕头燕尾”分明,又不失灵动,诸体互融的特点,使其在不同书体创作中皆能游刃有余,展现出“以古为镜,可以知新”的艺术追求。

创作理念:书法是“心画”与“时代”的共振

张腾军始终认为,书法不仅是笔墨技巧的展现,更是书家精神世界与时代文化的投射,他提出“技进乎道,道法自然”的创作观,强调技法训练是基础,但最终要超越技法,达到“心手双畅”的境界,他的创作注重“书写性”,反对过度制作与设计感,主张在自然挥洒中流露真情实感。

在题材选择上,他既钟情于古典诗词文赋,如《兰亭序》《滕王阁序》等经典作品的反复书写,也在实践中融入新时代的文学内容,创作反映家国情怀、社会风貌的作品,为抗击疫情创作的《众志成城》行草长卷,以奔放的笔触、激昂的节奏,传递出团结奋进的时代精神,实现了传统书法语言与现代主题的有机融合。

张腾军对墨法的运用极具匠心,他善用浓淡干湿的变化:浓墨显精神,淡墨求空灵,枯笔见苍劲,湿笔含润泽,在草书《李白诗卷》中,他通过墨色由浓至淡的渐变,营造出“墨分五色”的层次感,如同音乐的强弱起伏,增强了作品的艺术感染力,这种“笔墨当随时代”的创新意识,使其作品既不失传统书法的“书卷气”,又充满鲜活的当代审美气息。

教育贡献:播撒书法种子的“点灯人”

作为书法教育工作者,张腾军始终将“传承文脉、培育新人”视为己任,他先后在多所高校担任书法专业导师,主讲《中国书法史》《行草书创作研究》等课程,注重理论与实践结合,强调“临摹是基础,创作是归宿,学养是支撑”,教学中,他提倡“因材施教”,根据学生的性格、基础差异,制定个性化的学习路径,鼓励学生在传统中寻找自我,避免风格同质化。

除高校教学外,他还积极投身社会书法普及工作,发起“书法进校园”“公益书法讲堂”等活动,深入中小学、社区、军营,免费授课千余场,惠及数万书法爱好者,他主编的《书法基础教程》《青少年书法训练手册》等教材,系统梳理了书法技法与理论,成为许多书法培训机构的标准教材,对于初学者,他常强调“先正后草,先楷后行”的学习路径,主张“日临一帖,持之以恒”,认为书法学习是“慢功夫”,唯有静心笃志,方能得笔墨真谛。

在人才培养上,张腾军的学生中有多人成为中国书法家协会会员,在全国书法展览中屡获佳绩,他常说:“书法教育不是灌输技巧,而是点燃学生对传统文化的热爱。”这种“传道授业解惑”的责任感,使其成为书法界备受尊敬的教育者。

社会影响:书法艺术的“跨界”与“出海”

张腾军的影响力不仅限于书法界,他还积极探索书法与其他艺术形式的跨界融合,推动传统文化的创新传播,他曾与音乐家合作,将书法创作与古琴演奏结合,在“墨韵琴音”专场活动中,通过现场书写与音乐节奏的呼应,让观众直观感受书法的“时间性”与“流动性”;与设计师合作,将书法元素融入现代服饰、家居产品,让传统书法走进日常生活。

在国际文化交流中,张腾军多次代表中国书法界赴海外举办展览、讲学,足迹遍布欧美、东南亚十余个国家,他在纽约、巴黎、东京等地举办的“中国书法艺术展”,通过作品展示与现场示范,让外国观众领略到汉字书法的独特魅力,他常说:“书法是中国的,也是世界的。”通过国际交流,他不仅传播了中国文化,也促进了中外艺术的互鉴与理解。

他还积极参与公益拍卖,所得款项用于资助贫困学生、修缮文物古迹,践行“艺术为人民服务”的理念,这种对社会责任的担当,使其艺术形象更加丰满,赢得了社会各界的广泛赞誉。

张腾军艺术创作分期与代表作品表

| 创作时期 | 风格特点 | 代表作品 | 创作背景与意义 |

|---|---|---|---|

| 早期(1980-2000年) | 打基础,追摹传统 | 楷书《千字文》 | 系统研习唐楷、汉隶,追求笔法精准与结构端庄。 |

| 中期(2001-2015年) | 融合诸家,形成个人面貌 | 行书《赤壁怀古》 | 探索行草书的表现力,融入米芾、王铎的笔意,风格渐趋成熟。 |

| 2016年至今) | 创新求变,融入时代 | 草书《众志成城》 | 结合当代主题,强化书写性与情感表达,体现“笔墨当随时代”。 |

相关问答FAQs

问:张腾军的书法创作中,如何体现传统与创新的结合?

答:张腾军的传统与创新结合体现在“根基深、视野广”两个层面,传统上,他早年遍临碑帖,对晋唐经典笔法、结字有深刻理解,作品中可见“二王”的雅逸、颜真卿的雄浑;创新上,他打破书体界限,将篆隶的笔意融入行草,通过墨色浓淡、章法疏密的变化,增强作品的表现力,同时结合时代主题创作,如《众志成城》等作品,既保留书法的“笔墨基因”,又传递当代精神,实现了“古为今用”。

问:对于初学书法的人,张腾军有哪些实用建议?

答:张腾军建议初学者遵循“三步走”:一是“选好帖”,从楷书入手,推荐颜真卿《多宝塔碑》、欧阳询《九成宫》等,打好笔法与结构基础;二是“慢下来”,避免急于求成,每日坚持临摹30分钟,注重“察之者尚精,拟之者贵似”,在精准模仿中体会古人笔意;三是“多读书”,提升文学与美学素养,书法是“心画”,只有腹有诗书,才能作品更有内涵,他强调“多看、多思、多写”,通过参观展览、临摹经典、创作实践,逐步形成个人风格。