在中国当代书法艺术的璀璨星河中,施长恩的名字以其独特的笔墨风骨与深邃的文化底蕴占据着重要一席,他的书法作品既扎根于传统帖学的温润雅致,又融入碑学的雄浑骨力,更在时代语境下探索出兼具古典精神与现代审美的艺术路径,成为连接古今、沟通雅俗的重要桥梁。

施长恩的书法之路始于家学启蒙,幼年受祖父影响临写《九成宫醴泉铭》,奠定楷书基础,青年时期考入中国美术学院书法专业,系统研习书法史论与技法,师从当代草书大家王冬龄,深得“屋漏痕”笔法之妙,他主张“师古不泥古”,遍临《兰亭序》《祭侄文稿》《蜀素帖》等经典,尤对米芾“刷字”的率性与王铎连绵草书的章法心摹手追,逐渐形成“以碑为骨、以帖为韵”的艺术主张,这种植根传统的学习经历,为其书法注入了醇厚的文化基因,也让他对笔墨的理解超越了单纯的技法层面,升华为对文人精神的传承与表达。

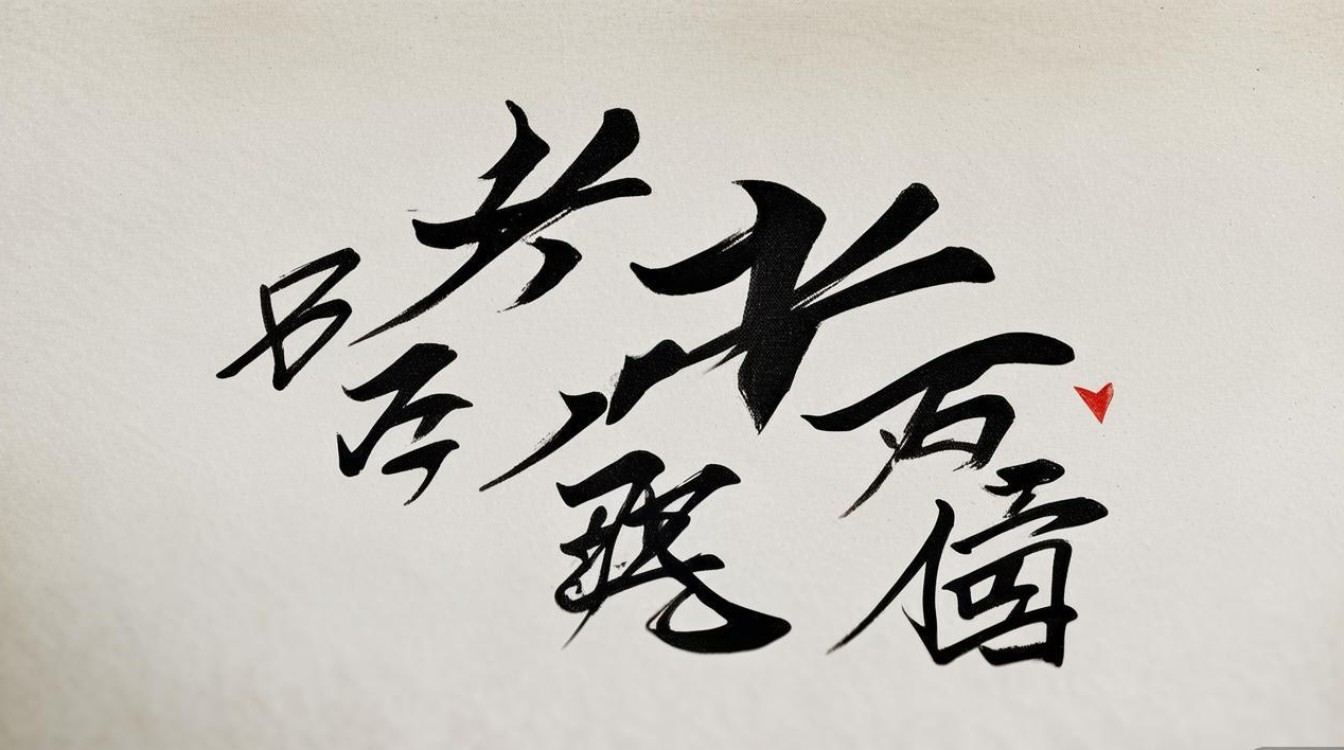

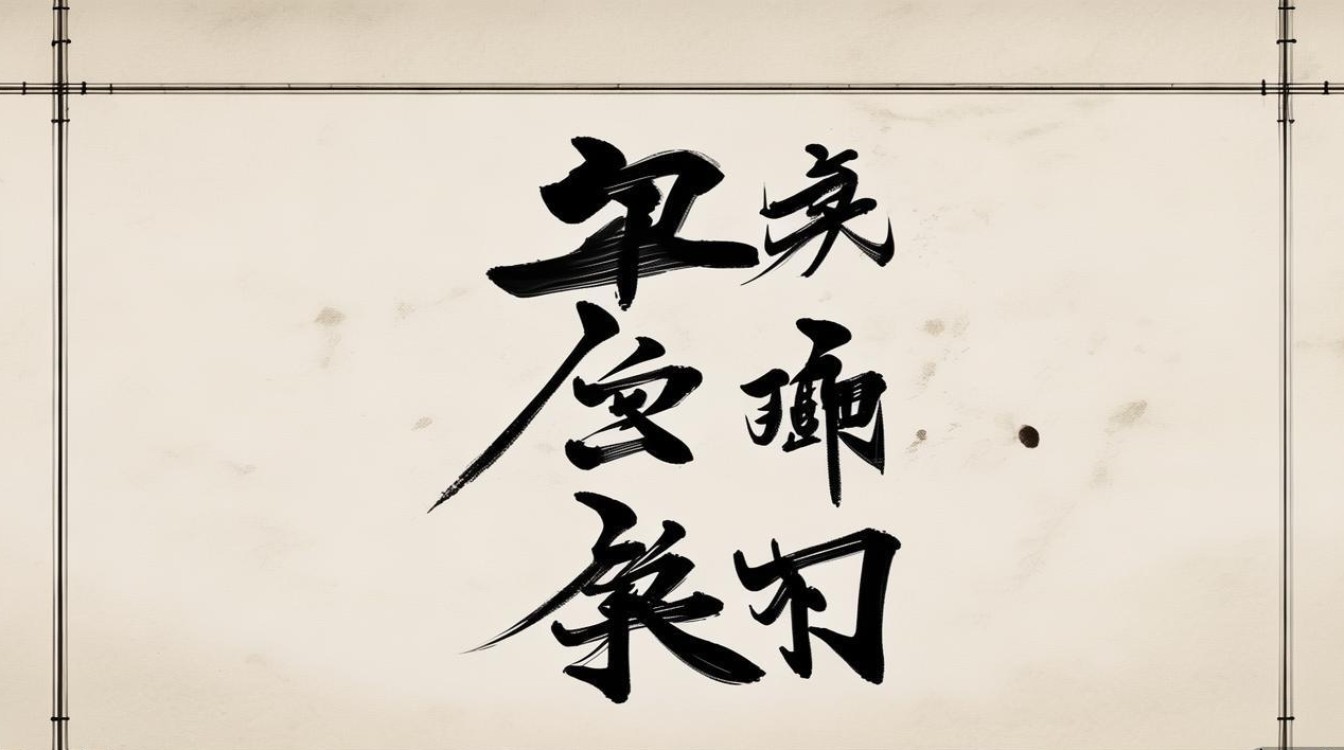

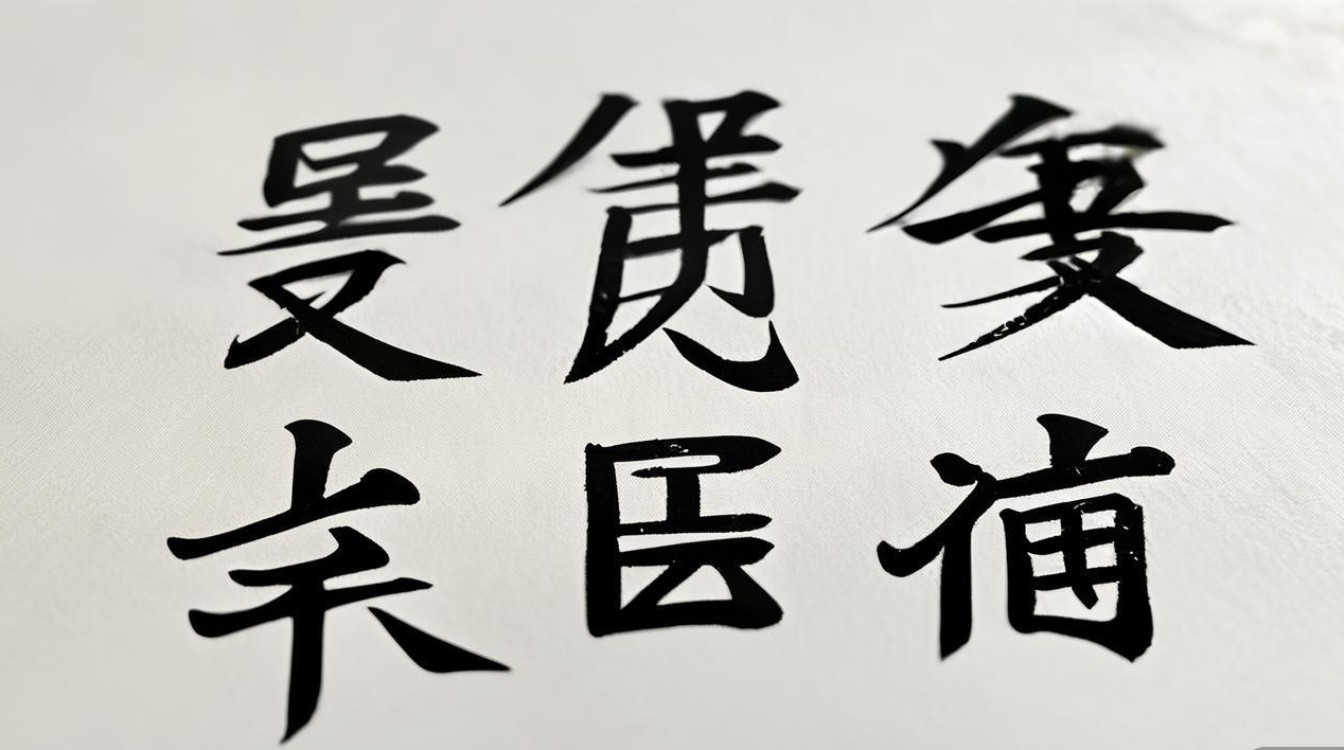

施长恩的书法风格以行草见长,兼擅楷、隶、篆诸体,尤以行草书的“情韵交融”最具辨识度,其用笔方圆兼备,既有碑学的方折刚劲,如刀劈斧凿般的力量感,又有帖学的圆转流畅,如行云流水般的韵律美,他擅长以中锋运笔立骨,侧锋取势求变,线条时而凝练厚重,如“万岁枯藤”;时而轻盈跳脱,如“惊蛇入草”,在结体上,他打破传统书体的平正格局,追求“欹正相生”的动态平衡,字形或险绝奇崛,或端庄沉稳,笔画间顾盼生姿,既得黄庭坚的“长枪大戟”之势,又含董其昌的“淡雅空灵”之韵,章法布局上,他讲究“虚实相生”,通过字距、行距的疏密对比,墨色浓淡枯湿的变化,营造出“计白当黑”的意境美,使作品整体气韵贯通,节奏分明,仿佛一曲跌宕起伏的乐章,引人入胜。

为了更清晰地展现施长恩在不同书体上的艺术特点,可将其书法风格与技法归纳如下:

| 书体 | 用笔特点 | 结体特征 | 章法布局 | 情感表达 |

|---|---|---|---|---|

| 行书 | 中锋为主,侧锋为辅,提按分明,线条富有弹性 | 字形大小错落,重心偏移不失平衡,笔画顾盼生姿 | 行气贯通,字距疏密自然,行距匀称,节奏明快 | 温润含蓄,兼具书卷气与生活气息 |

| 草书 | 破方为圆,使转圆劲,牵丝引带自然,线条如行云流水 | 简化笔画,打破字形界限,以势造型,字形欹侧多姿 | 大开大合,虚实相生,墨色浓淡枯湿变化丰富,强调气势 | 激情奔放,富有节奏感与韵律美,体现情感波动 |

| 榜书 | 藏露结合,笔力遒劲,线条厚重沉稳,起收笔方折有力 | 字形方正不呆板,内紧外松,笔画辐射,气势恢宏 | 字距紧密,布局饱满,重心下沉,具金石厚重感 | 雄浑大气,彰显力量感与庙堂之气,兼具阳刚之美 |

在代表作品方面,施长恩的《心经》行书长卷堪称典范,此作以小行书写成,用笔细腻,线条如春蚕吐丝,结体紧凑而不失灵动,章法上采用“乌丝栏”形式,字距均匀,行气贯通,既保留了《兰亭序》的雅致,又融入了米芾的率意,整体呈现出“静中寓动”的禅意美学,而其草书《赤壁赋》册页则充分展现了草书的抒情性,用笔疾徐有度,使转圆劲,牵丝引带自然,字形大小错落,墨色由浓至淡再到枯,形成丰富层次,将苏轼《赤壁赋》的豁达超逸通过笔墨淋漓展现,仿佛能听见江风呼啸、赤壁浪涌之声,其榜书作品《精气神》更是气势磅礴,笔力千钧,线条如铁画银钩,字形饱满开张,展现出雄浑壮阔的阳刚之美,令人观之精神振奋。

施长恩的艺术成就不仅体现在创作层面,更在于他对书法文化的传承与推广,他多次参加全国书法篆刻展、当代书法名家邀请展等重要展览,并荣获中国书法兰亭奖、全国中青年书法篆刻展等奖项,作品被故宫博物院、中国美术馆等专业机构收藏,作为书法教育家,他创办“长恩书院”工作室,培养后学无数,其“技道并重”的教学理念,强调技法训练与文化修养的结合,引导学生从经典中汲取营养,在创作中表达个性,他还积极参与公益书法活动,为贫困地区学校捐赠书法作品,举办书法讲座普及书法文化,以实际行动践行着书法家的社会责任。

施长恩的书法之所以能打动人心,在于他将笔墨技巧与情感精神融为一体,使作品成为“心画”的载体,他的每一笔、每一画,都蕴含着对传统文化的敬畏、对生活的热爱以及对艺术的执着追求,正如他所言:“书法不仅是笔墨的游戏,更是心灵的修行,唯有以心运笔,以情入墨,才能写出有温度、有灵魂的作品。”这种对“技进乎道”的追求,让他的书法超越了形式的美感,具有了直抵人心的力量。

在当代书法艺术多元发展的背景下,施长恩以其深厚的传统功底与鲜明的个人风格,为书法艺术的传承与创新提供了有益的启示,他的实践证明,真正的艺术创新,并非对传统的颠覆,而是在深刻理解传统基础上的创造性转化;书法的魅力,不仅在于笔墨技巧的高超,更在于文化精神的传承与表达,施长恩的书法,正是这样一面映照传统与时代的精神旗帜,引领着我们在笔墨的世界中,感受文化的温度,体悟艺术的真谛。

相关问答FAQs

问:初学者学习施长恩书法,应从哪些作品入手?需要注意哪些要点?

答:初学者建议从施长恩的行书入手,如《心经》长卷或杜甫《秋兴八首》册页,其行书用笔清晰,结字规范,易于掌握笔法与章法,临摹时需注意三点:一是先观察线条的提按变化,体会“屋漏痕”的涩进感,避免线条滑腻;二是分析字形结构,把握“欹正相生”的规律,通过重心偏移与笔画呼应增强字势的生动性;三是注重行气贯通,通过字距、行距的疏密变化感受整体节奏,避免单字孤立,待行书基础稳固后,再尝试草书与榜书,逐步提升对笔墨节奏与情感表达的把控能力。

问:施长恩书法中的“碑帖融合”体现在哪些方面?如何理解其创新性?

答:施长恩的“碑帖融合”主要体现在三个方面:一是用笔上,将碑学的方折刚劲(如《张猛龙碑》的笔力)与帖学的圆转流畅(如《兰亭序》的韵致)结合,形成“方圆兼备”的独特笔法,既避免碑体的板滞,又增添帖体的灵动;二是结体上,融合碑体的雄浑开张与帖体的精巧雅致,字形既具力量感,又不失书卷气,如“密不透风、疏可走马”的空间处理;三是章法上,借鉴碑刻的疏密对比与帖学的行气连贯,通过墨色浓淡、字形大小变化营造“虚实相生”的视觉效果,其创新性在于,他以“性情”为纽带,将碑的“骨”与帖的“韵”有机统一,既延续传统书法的核心精神,又注入当代审美意识,使作品既有金石味,又有文人气,实现了古典笔墨与现代语境的深度对话。