刘鸣九(1908-1998),字砚农,河北沧州人,20世纪中国北方书法艺术的重要传承者与革新者,其书法植根传统,融汇碑帖,以楷书、行书见长,笔墨间既见魏晋风骨,又含唐法宋意,形成了“雄中见雅、厚里求秀”的独特书风,作为一位将毕生精力投入书法研究与创作的艺术家,刘鸣九不仅以笔墨记录时代精神,更通过教学与著述,为当代书法艺术的发展奠定了深厚基础。

生平与师承

刘鸣九出生于书香世家,自幼随祖父习字,初学欧阳询《九成宫醴泉铭》,打下了坚实的楷书基础,青年时期就读于北平辅仁大学国文系,受业于启功、台静农等名师,系统研习《兰亭序》《祭侄文稿》等帖学经典,同时深入汉魏碑版,对《张猛龙碑》《郑文公碑》等碑刻临池不辍,这种“碑帖兼修”的路径,成为他书法艺术的核心脉络,中年以后,他游历大江南北,遍访名碑刻石,将北方的雄浑与南方的灵秀相融合,逐渐形成个人面貌,晚年曾任河北省书法家协会副主席,致力于书法教育,培养了大批后学,其“先精后博、以古为新”的教学理念影响深远。

艺术风格

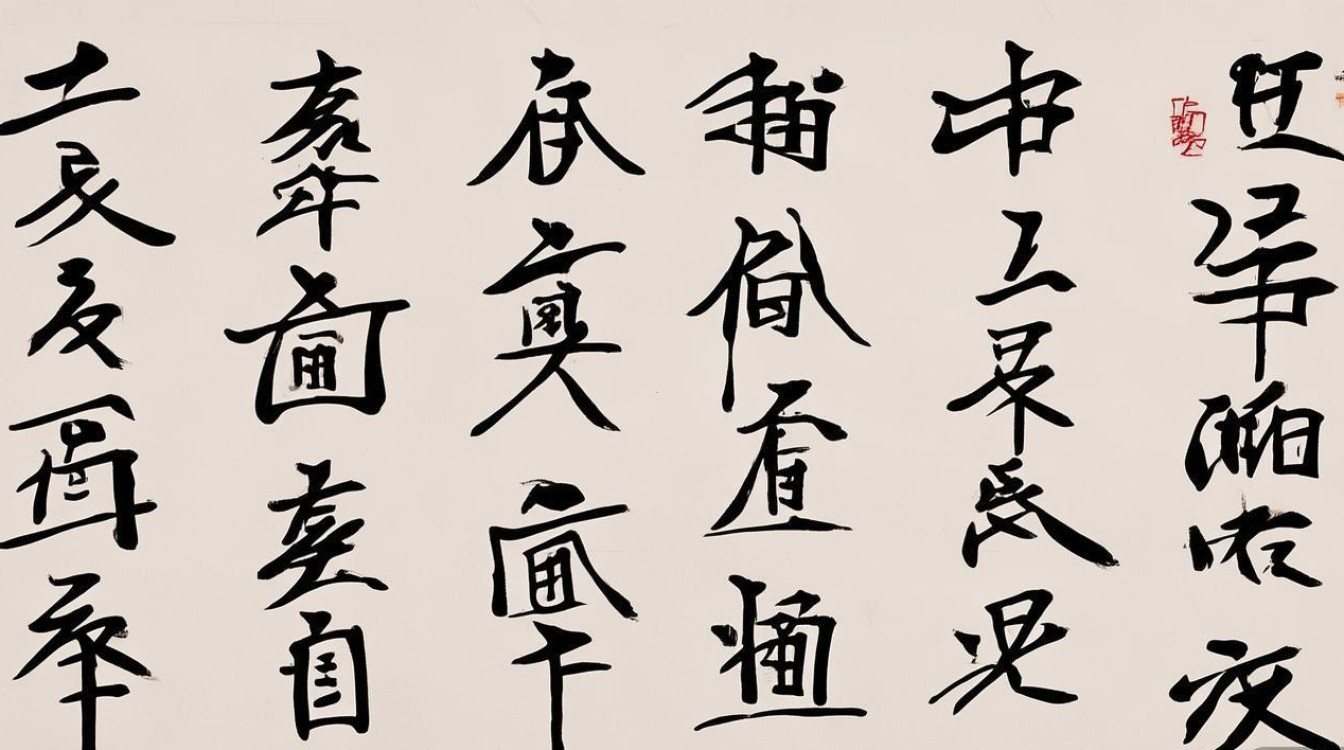

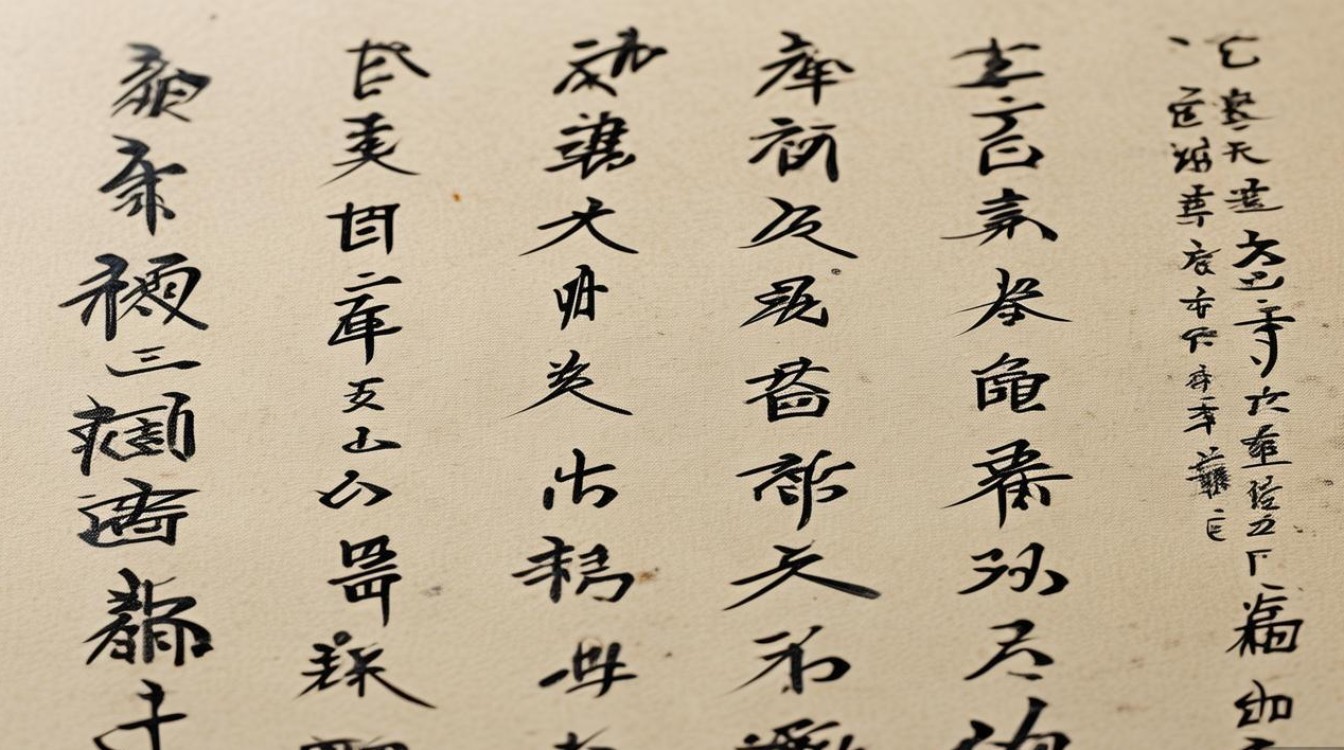

刘鸣九的书法风格可概括为“正而不板,奇而不怪”,楷书取法欧、褚,结字端庄严谨,笔画方圆兼备,转折处含蓄内敛,如“屋漏痕”般自然流畅;行书则融合王羲之的飘逸与颜真卿的雄浑,笔势连绵而气脉贯通,既有“折钗股”的劲健,又有“锥画沙”的厚重,用笔上,他善用中锋,辅以侧锋取势,线条刚柔相济,质感丰富;结字上,讲究“计白当黑”,疏密有致,欹正相生,于平衡中求变化,章法布局方面,他注重行气贯通,字与字、行与行之间顾盼生姿,形成“密不透风,疏可走马”的节奏感,其书法既有传统文人的书卷气,又不失金石碑刻的苍茫感,被誉为“当代北方书坛的‘雅正’典范”。

代表作品

刘鸣九的传世作品以楷书《千字文》、行书《赤壁赋》及自作诗词条幅最具代表性,楷书《千字文》用笔精到,结字匀称,既见欧体的险峻,又含褚体的灵动,被誉为“当代楷书范本”;行书《赤壁赋》则笔势酣畅,墨色浓淡相宜,将苏轼的豪放与自己的沉稳结合,展现出“无意于佳乃佳”的艺术境界,他为各地名胜书写的碑刻,如《承德避暑山庄楹联》《山海关城楼匾额》等,亦是其艺术成就的重要见证,笔墨间既见文化底蕴,又含地域特色。

后世影响

刘鸣九的书法艺术不仅影响了当代北方书坛,更为后世提供了“传统与创新相结合”的实践范例,他主张“师古而不泥古”,强调在继承传统的基础上融入时代精神,这一理念对当代书法创作具有启示意义,其弟子如田英章、旭宇等,均成为当代书法界的知名人物,延续了其艺术风格与教育理念,刘鸣九的作品被多家博物馆、美术馆收藏,其书法理论文章《书法漫谈》《碑帖临习指南》等,仍是书法研究的重要文献。

刘鸣九书法艺术分期与风格演变表

| 时期 | 年龄阶段 | 风格特点 | 代表作品/事件 |

|---|---|---|---|

| 早期 | 20-40岁 | 以楷书为主,法度严谨,初具碑帖融合意识 | 楷书《心经》(1935年) |

| 中期 | 40-60岁 | 行书风格形成,碑帖结合成熟,笔墨渐趋浑厚 | 行书《赤壁赋》(1963年) |

| 晚期 | 60-80岁 | 人书俱老,风格雄浑典雅,书卷气与金石味交融 | 楷书《千字文》(1980年) |

FAQs

问:刘鸣九书法与同时代书法家启功的风格有何不同?

答:刘鸣九与启功均为20世纪书法大家,但风格差异明显,启功书法“瘦金体”风格突出,用笔劲瘦,结字精严,书风清朗秀逸,带有强烈的文人书卷气;而刘鸣九书法则更强调碑帖融合,用笔浑厚,结字茂密,既有北碑的雄强,又有南帖的灵秀,风格更显“雄中见雅”,启功书法追求“雅俗共赏”,刘鸣九则更注重“正大气象”,两者各具千秋,代表了20世纪书法艺术的两种不同路径。

问:初学者临习刘鸣九书法应从哪些方面入手?

答:初学者临习刘鸣九书法,建议分三步走:从楷书入手,重点临习其早期楷书作品如《心经》,掌握其“方圆兼备”的用笔和“端庄严谨”的结字,打好基础;过渡到行书,选择中期作品如《赤壁赋》,体会其“行气贯通”的章法和“刚柔相济”的笔势;深入研究其碑帖融合的技法,通过临摹《张猛龙碑》《兰亭序》等经典,理解其“以碑养帖、以帖润碑”的创作理念,需注重墨法与章法的练习,感受其“虚实相生”的艺术效果。