永昌县,这座镶嵌在河西走廊东部的千年古城,不仅是古丝绸之路上的重要驿站,更是多元文化交融的沃土,书法艺术作为传统文化的精髓,历经千年传承,既保留了中原书法的正统血脉,又融入了边塞文化的雄浑气韵,形成了独具地域特色的艺术风貌。

永昌书法的历史脉络可追溯至汉代,作为中原通往西域的门户,永昌在汉代便已形成较为成熟的文化体系,境内出土的汉简虽数量不多,却笔力遒劲,结体方正,呈现出早期隶书向成熟隶书过渡的特征,为当地书法发展奠定了古朴厚重的基调,至魏晋南北朝时期,随着中原士族西迁,书法艺术在永昌进一步发展,北朝时期的碑刻造像题记,笔画方折,气势开张,既有“魏碑”的雄强险峻,又带有一丝边塞特有的质朴与率真,唐代是书法艺术的鼎盛期,永昌作为丝路重镇,文人墨客往来频繁,楷书、行书、草书等书体在此传播,当地书家在继承晋唐法度的基础上,逐渐形成了“刚柔并济、雄秀兼备”的风格特点。

明清以降,永昌书法进入繁荣阶段,随着科举制度的推行,当地私塾、书院兴起,书法成为文人必修的功课,这一时期,永昌涌现出以“永昌五家”为代表的书家群体,他们或擅长楷书,结构严谨;或精于行草,笔法灵动,作品多见于地方志、碑刻、匾额之中,至今仍可见于北海子公园、钟鼓楼等古迹,清代书家张澍的书法,笔墨酣畅,结体宽博,既有帖学的秀逸,又有碑学的骨力,被誉为“河西书风”的代表之一。

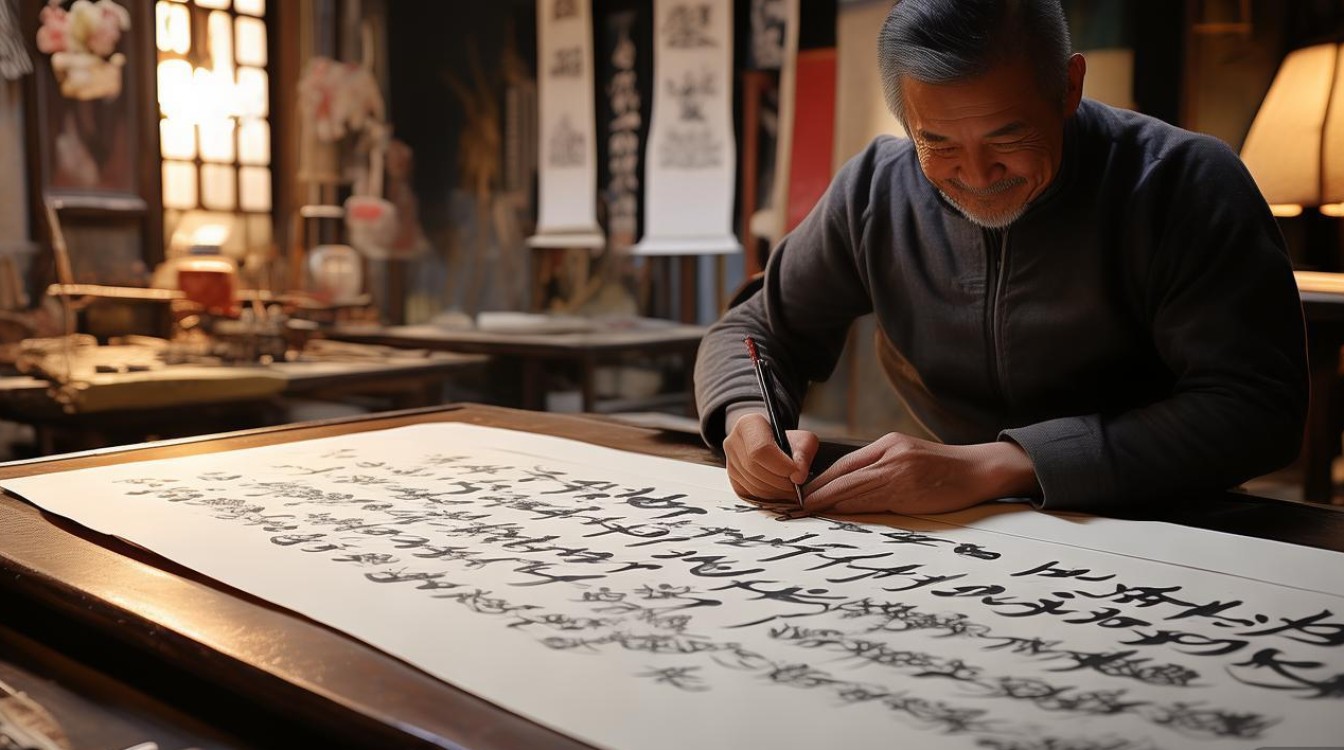

近现代以来,永昌书法在传承中创新,随着教育的普及和文化交流的加强,当地书法爱好者群体不断壮大,书体风格更加多元,从老一辈书家坚守传统、深耕经典,到中青年书家融通古今、探索新境,永昌书法呈现出“守正创新、百花齐放”的生动局面,近年来,永昌县书法家协会的成立,以及“丝路墨韵”“永昌书法作品展”等活动的定期举办,为书法爱好者提供了交流平台,推动了书法艺术的普及与提升。

永昌书法的艺术特色,可概括为“三性”:一是地域性,受河西走廊自然与人文环境影响,作品多具苍茫、雄浑之气,如行笔如戈壁大漠般开阔,结体似祁连雪山般峻拔;二是包容性,融合了中原书法的严谨、西域书法的率真以及少数民族文化的灵动,形成多元一体的风格;三是实用性,历史上书法多应用于文书、碑刻、匾额、楹联等,兼具艺术性与实用功能,至今仍保留着“写春联、送福字”等传统民俗,使书法艺术深入民间生活。

为更直观展示永昌书法的传承脉络,以下表格梳理其不同时期的发展特点:

| 时期 | 历史背景 | 书法特点 | 代表载体 |

|---|---|---|---|

| 汉代 | 丝路开通,文化初兴 | 隶书过渡期,古朴厚重,笔画方正 | 汉简、墓志铭 |

| 魏晋南北朝 | 士族西迁,文化交融 | 魏碑风骨,方折雄强,质朴率真 | 碑刻造像题记 |

| 唐代 | 丝路鼎盛,文化繁荣 | 楷书严谨,行草灵动,法度与气韵兼具 | 文书、经卷、题记 |

| 明清 | 科举推行,书院兴起 | 诸体兼备,帖碑融合,雅俗共赏 | 地方志、匾额、楹联 |

| 近现代 | 教育普及,文化发展 | 守正创新,多元风格,贴近生活 | 书法展览、民俗活动 |

永昌书法的传承发展已形成“政府引导、协会搭台、群众参与”的良好格局,当地通过开展书法进校园、进社区、进乡村活动,培养青少年对书法的兴趣;通过举办书法创作培训班、邀请名家讲座,提升书家专业水平;通过建设书法文化长廊、出版书法作品集,扩大永昌书法的影响力,可以说,书法已成为永昌一张亮丽的文化名片,承载着这座古城的历史记忆,也彰显着当代永昌人对传统文化的坚守与热爱。

FAQs

-

问:永昌书法与其他地区书法相比有哪些独特之处?

答:永昌书法的独特性主要体现在地域性和包容性上,地处河西走廊的边塞环境,使其作品带有苍茫雄浑的“大漠气韵”;作为丝路重镇,它融合了中原书法的法度、西域书法的率真及少数民族文化的灵动,形成“刚柔并济、雄秀兼备”的风格,既不同于中原书法的温婉,也不同于岭南书法的秀逸,独具边塞文化特色。

-

问:永昌县是如何推动书法在年轻一代中传承的?

答:永昌县通过“书法进校园”活动,将书法教育纳入中小学课程,开设书法兴趣班和课后服务,邀请本地书法家授课;定期举办青少年书法比赛、展览,激发学生兴趣;利用新媒体平台,通过短视频、微信公众号等展示青少年书法作品,传播书法知识,社区和文化馆还开设青少年书法培训班,形成“学校+社会”协同传承的模式,让年轻一代在笔墨感受传统文化魅力。