宋梓林书法艺术植根于传统沃土,在笔墨间既见古法风骨,又含时代新意,形成独具辨识度的艺术风貌,他出生于江南文脉深厚的书香世家,自幼浸淫于碑帖之间,先从唐楷入手,临习欧阳询《九成宫》以立骨法,继学颜真卿《勤礼碑》以养气韵,后溯魏晋,精研王羲之《兰亭序》、王献之《中秋帖》的流美与风神,兼取汉隶《曹全碑》的朴拙与北魏《张猛龙碑》的险峻,广涉博取中逐渐形成“楷端庄、行灵动、隶浑厚”的书风体系。

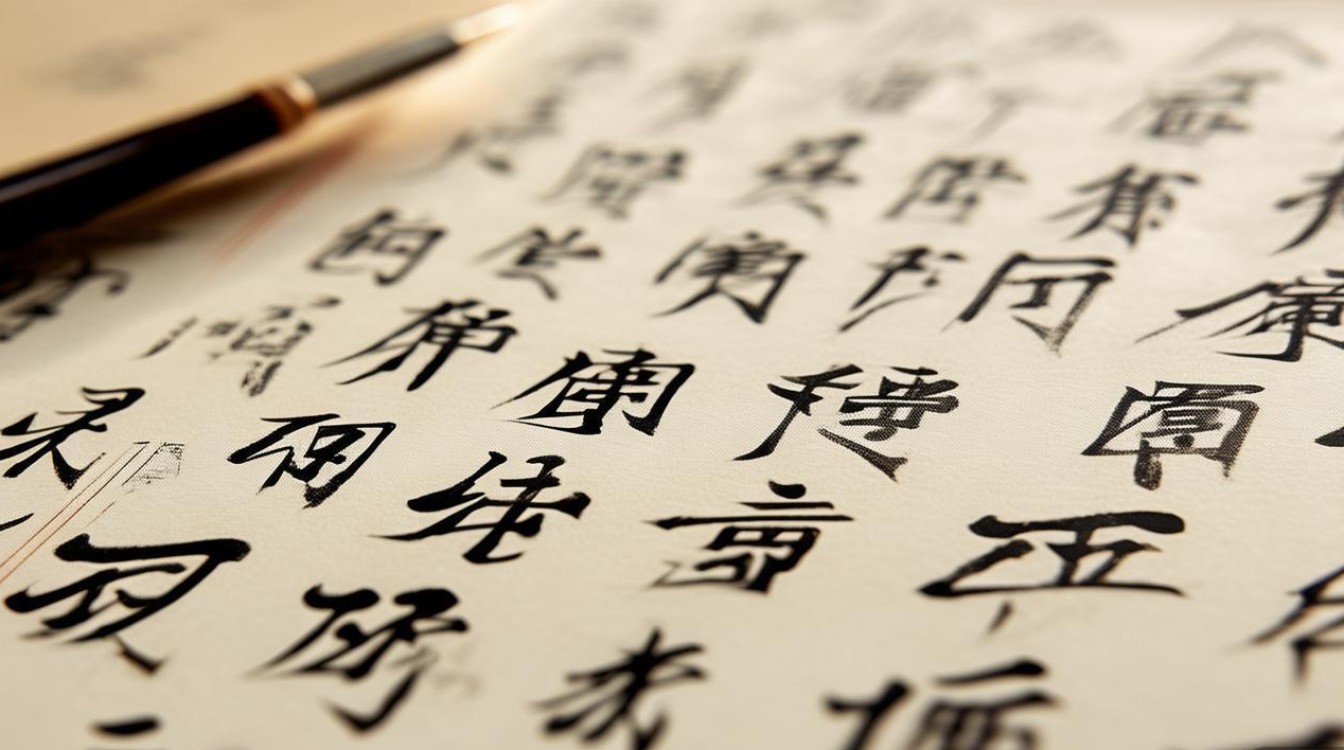

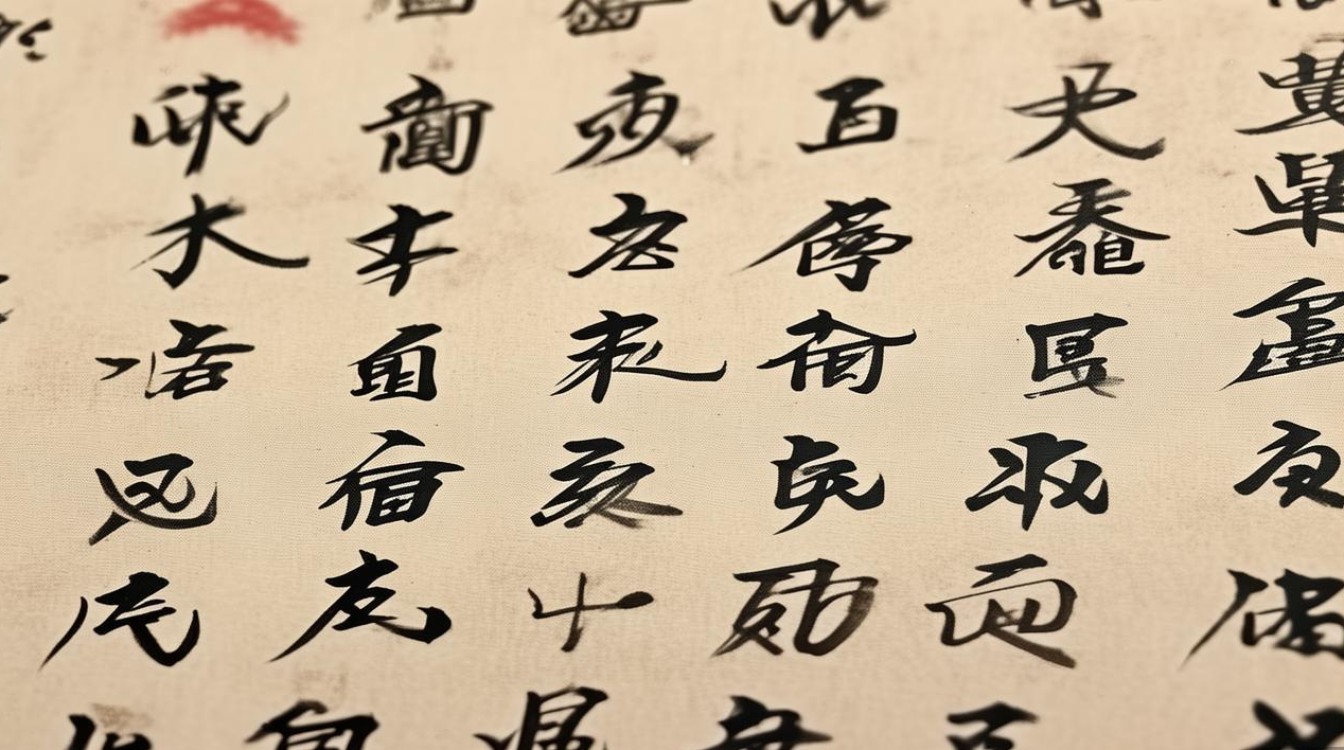

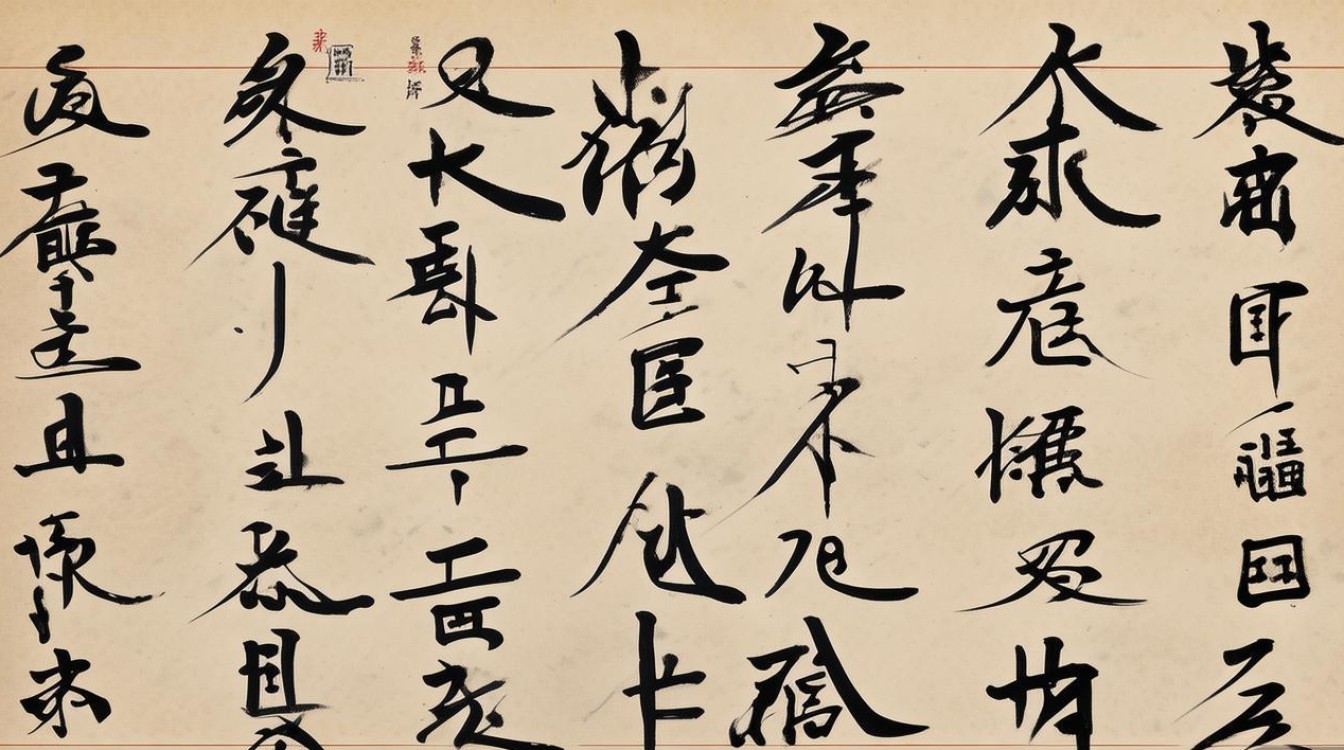

在用笔上,宋梓林追求“屋漏痕”般的自然意趣与“锥画沙”般的遒劲质感,其楷书笔力内敛,藏锋起笔含蓄不露,行笔中锋为主,偶出侧锋以增变化,收笔或顿笔回护,或出锋利落,如《九成宫》的森严整饬中融入《张猛龙碑》的欹侧姿态,既守楷法之正,又破板滞之弊;行书则讲究“连断有致、疾涩相生”,牵丝引带自然流畅,转折处圆中寓方,既有“二王”的飘逸洒脱,又具米芾“刷字”的跌宕节奏,如行云流水般气脉贯通,结体方面,他善于“随形布势”,楷书重心沉稳,笔画疏密得当,或险中求稳,或平中寓奇;行书则打破常规字形,或左紧右疏,或上重下轻,在动态平衡中彰显张力,如“清”“风”等字,左右部件既相互揖让,又各具姿态,于矛盾中达成和谐。

章法布局上,宋梓林深谙“计白当黑”之妙,作品常以“行气”为核心,通过字间大小、墨色浓淡、线条粗细的对比,营造出虚实相生的节奏感,其手卷、册页类作品尤为精妙,如《赤壁赋》行书长卷,前段笔墨温润,字字珠玑,中段渐趋酣畅,线条纵逸,后段则略带飞白,尽显苍茫,整体如乐章般起伏有致,引人入胜,他尤擅在尺牍小品中见巧思,寥寥数语,布局疏朗有致,钤印亦精心考究,或朱文或白文,与书法内容相映成趣,达到“书印合一”的艺术效果。

作为当代书法艺术的践行者与传播者,宋梓林不仅深耕创作,更注重理论与实践的结合,他提出“师古不泥古,创新不离根”的艺术主张,认为书法需在传承经典的基础上,融入时代审美与个人情感,其作品多次入选全国书法篆刻展、当代书法名家邀请展等,并被多家美术馆、博物馆收藏,著有《宋梓林书法集》《楷书技法解析》等,为书法教育贡献良多,他常言:“笔墨当随时代,但时代的根在传统。”正是这份对传统的敬畏与对创新的执着,让他的书法既有“古意”的厚重,又有“新意”的灵动,在当代书坛独树一帜。

宋梓林书法风格要素简表

| 风格维度 | 具体表现 |

|---|---|

| 用笔特点 | 中锋为主,侧锋为辅;提按分明,藏露结合;追求“屋漏痕”“锥画沙”的自然质感 |

| 结体特征 | 楷书端庄中见险绝,行书灵动中求平衡;疏密有致,欹正相生 |

| 章法布局 | 注重行气贯通,虚实相生;字间大小、墨色变化丰富,营造节奏感 |

| 审美追求 | 兼具古法风骨与时代新意;典雅灵动,含蓄中见张力 |

相关问答FAQs

问:宋梓林的书法创作中,哪些古代书家对他的影响最深?

答:宋梓林的书法受“二王”(王羲之、王献之)影响最为深远,尤其推崇《兰亭序》的流美与《中秋帖》的洒脱,其行书线条的连贯性与气韵的生动性可见“二王”笔意,颜真卿的雄浑气魄(如《勤礼碑》)、欧阳询的法度严谨(如《九成宫》)、米芾的跌宕恣肆(“刷字”风格)以及北魏《张猛龙碑》的险峻方笔,均在其作品中留下印记,他通过融合多家之长,形成兼具晋韵、唐法、宋意与魏碑风骨的独特面貌。

问:宋梓林的书法作品在市场上备受关注,其艺术价值体现在哪些方面?

答:宋梓林书法的艺术价值主要体现在三方面:其一,传统功底深厚,对经典碑帖的研习与转化能力突出,作品既有法度又有个性,符合“传统根脉+时代创新”的当代审美标准;其二,风格辨识度高,楷、行、隶诸体皆能,尤以行书见长,其“灵动中见沉稳、典雅中含张力”的书风,在当代书坛独树一帜;其三,学术与实践并重,其书法理论著作与创作实践相辅相成,不仅推动了书法艺术的传播,也为后人提供了“如何传承与创新”的鲜活范本,因此兼具艺术价值、学术价值与收藏价值。