曹友琥,清代乾隆年间著名书法家,字韫辉,号松崖,安徽歙县人,生于康熙末年,卒于嘉庆初年,活跃于乾嘉文化鼎盛时期,他出身书香门第,自幼浸淫翰墨,初学唐楷,后专攻篆隶,兼及行草,一生以书法为业,与金农、郑燮、黄慎等“扬州八怪”交游甚密,常以笔墨唱和,是当时碑学兴起初期的重要实践者之一。

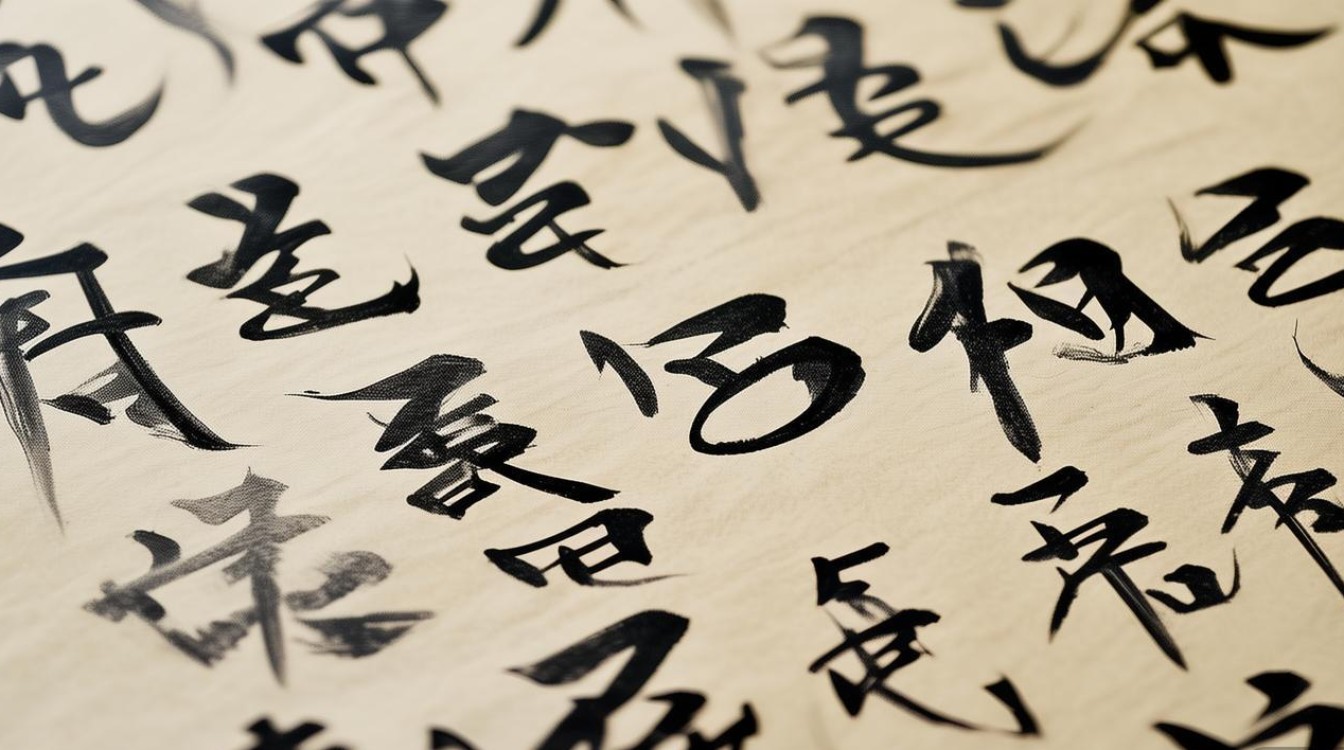

曹友琥的篆书以秦小篆为根基,深得李斯《峄山碑》、李阳冰《三坟记》笔意,却并非泥古不化,其用笔以中锋为主,起收笔藏锋含蓄,线条圆融遒劲,如“锥画沙”“屋漏痕”,既得秦篆的整饬严谨,又注入自家温润平和的气质,结字上,他打破小篆横平竖直的板正,在匀称中略带欹侧,使字形如“随体诘诎”却富有动感,如传世《篆书千字文》,通篇气息贯通,字字独立而意脉相连,被誉为“乾嘉篆书逸品”。

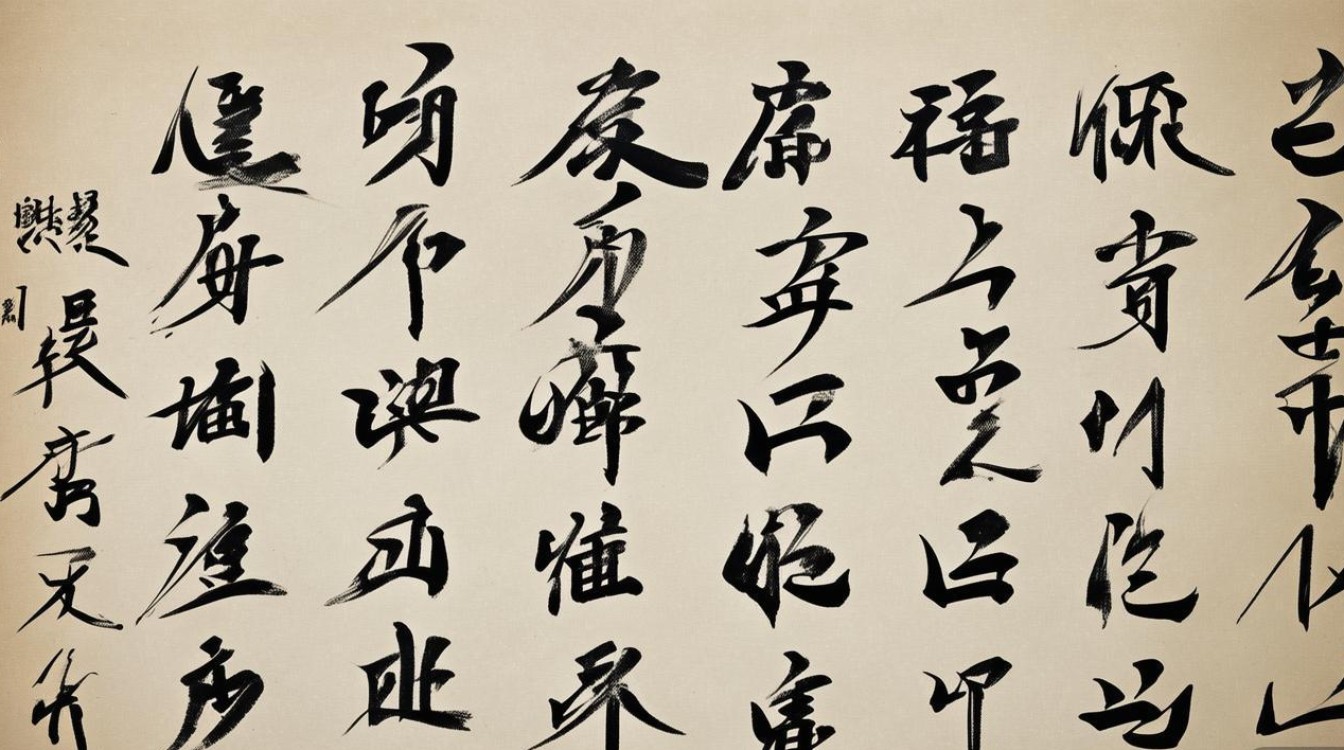

相较于篆书,曹友琥的隶书更具开创性,他广泛涉猎汉碑,取《曹全碑》的秀逸、《乙瑛碑》的端严、《张迁碑》的方劲,又吸收金农“漆书”的厚重与郑燮“六分半书”的灵动,形成“笔方意圆、波磔含蓄”的独特风貌,其隶书笔画多取方笔,起收斩钉截铁,但行笔中段含蓄内敛,避免汉隶常见的“蚕头燕尾”的刻意雕琢;结体上,他打破汉隶扁平取势的常规,适当拉长字形,重心上移,显得挺拔峻爽,如《隶书五言轴》,既有汉碑的朴拙金石气,又透着文人的书卷气,被时人评为“隶中带篆,意趣天成”。

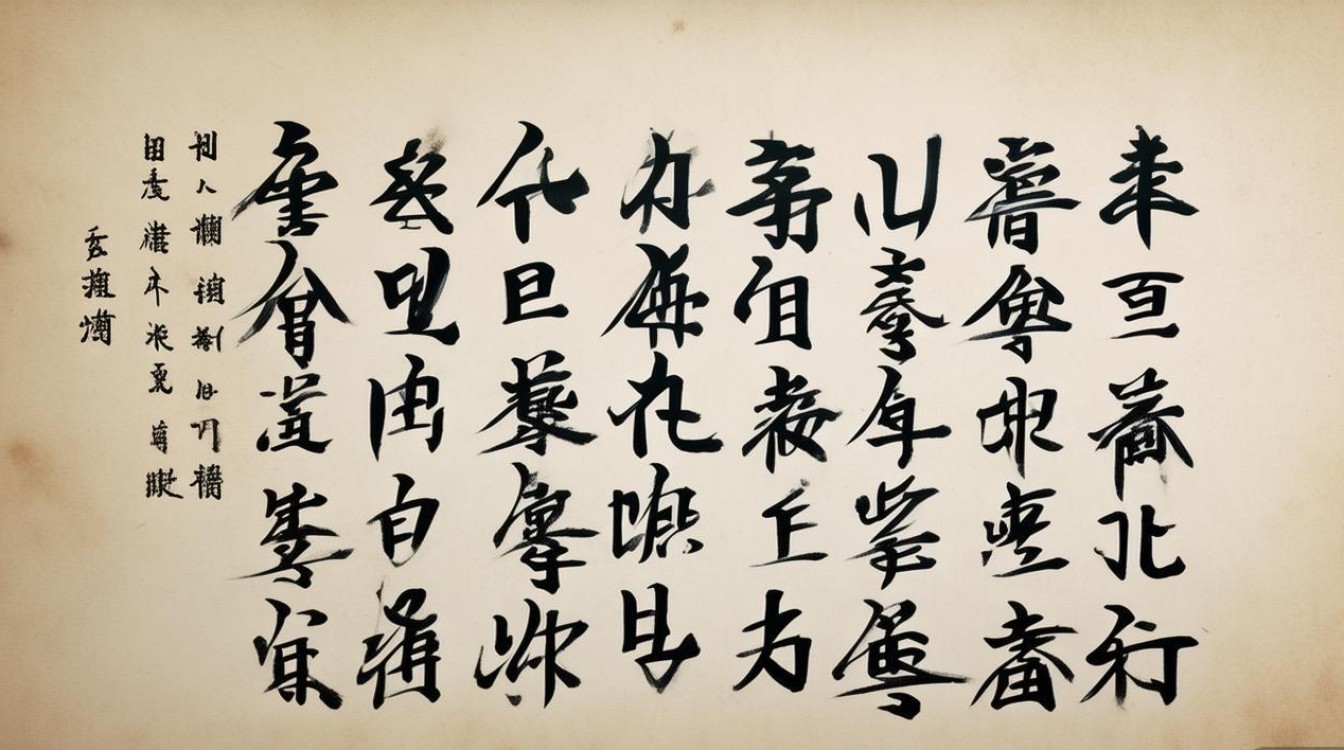

曹友琥的书法风格形成,离不开乾嘉时期“碑学兴、帖学衰”的时代背景,当时文人不满馆阁体的拘谨,纷纷从汉碑、秦篆中寻找新的笔墨语言,而他身处扬州这个文人雅集的中心,与“扬州八怪”的频繁交往更深化了他的艺术思考,金农的“以拙为巧”、郑燮的“乱石铺街”,都让他意识到书法应“师古而不泥古”,既要继承传统笔法,更要融入个人性情,他曾言:“书贵入神,而神非古不传;贵有我,而我无法不立。”这种“古我相融”的理念,成为他书法创作的核心准则。

曹友琥的书法在当时已享盛名,其篆隶作品不仅为文人雅士珍藏,更被收入《昭代尺牍》《清代书画家印鉴》等典籍,对后世而言,他的意义不仅在于个人艺术成就,更在于为清代篆隶复兴提供了实践范例——他以篆书的笔法写隶书,以隶书的意趣融篆书,打破了两种书体的壁垒,为后来吴昌硕“以篆隶为草书”、赵之谦“北碑南帖熔一炉”的探索提供了重要借鉴,可以说,他是清代碑学从理论走向实践的关键过渡人物之一。

曹友琥主要书体特点对比: | 书体 | 特点 | |------|------| | 篆书 | 笔法圆融中锋,结体匀称端严,取法李斯、李阳冰,融入小篆灵动 | | 隶书 | 笔方意圆,波磔含蓄,融合汉碑朴拙,兼有行草气韵 |

FAQs:

Q1:曹友琥的书法与“扬州八怪”书法有何异同?

A:同为乾嘉时期文人书法,均强调个性表达,反对馆阁体束缚,不同在于,“扬州八怪”多擅长行草、写意,风格奇崛恣肆(如郑燮“六分半书”);曹友琥则以篆隶为专长,风格古朴典雅,更注重传统笔法的坚守与融合,可谓“怪”中见“正”。

Q2:曹友琥的书法对后世书家有何具体影响?

A:其“以隶为篆”“以篆入隶”的融合思路,直接影响吴昌硕“篆隶行草熔一炉”的书风;他强调“师古有我”的创作理念,也为碑派书家如何在继承中创新提供了范本,推动了清代中后期篆隶的复兴与发展。