行草书法《心经》是中国书法艺术与佛教文化交融的璀璨结晶,其以流动的笔触、简练的线条承载着《般若波罗蜜多心经》的深邃智慧,既展现了书法家的笔墨功力,更传递出“色即是空,空即是色”的禅意境界。《心经》虽仅260字,却浓缩了佛教“空”的哲学,而行草书体特有的连绵、飞白、欹侧,恰能将这种“不立文字,直指人心”的意境转化为视觉语言,使观者在笔墨流动中体悟“无智亦无得”的超越。

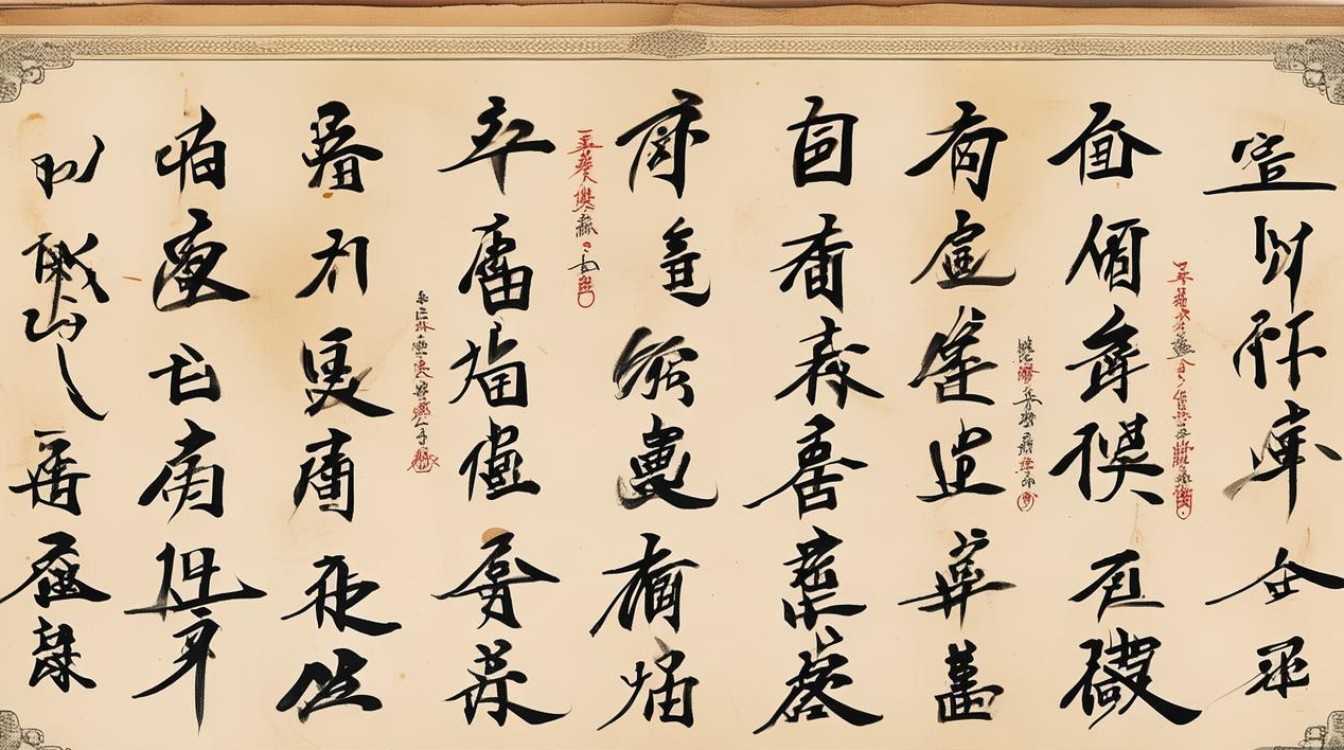

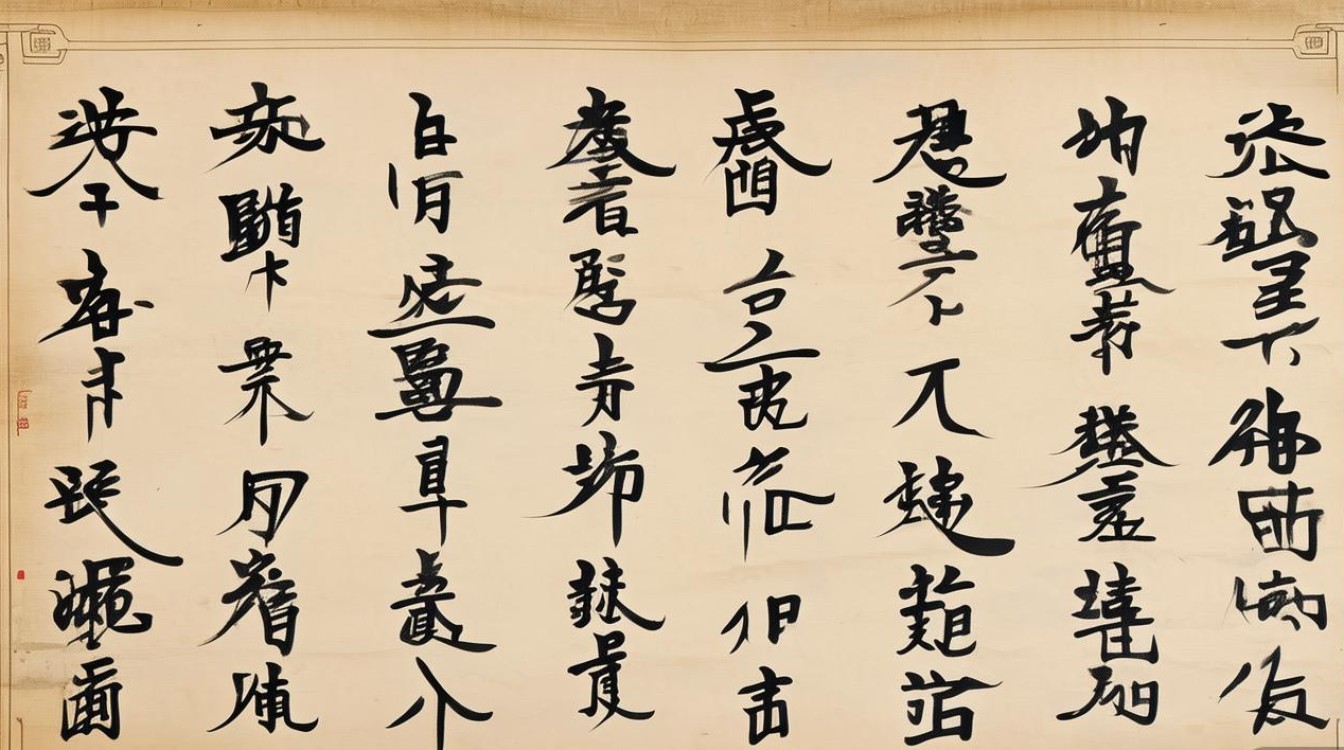

从历史传承看,行草《心经》的创作源远流长,东晋王羲之曾书《心经》,虽真迹不传,但唐人摹本《右军书心经》已见其“遒媚劲健”的风骨,其点画如“锥画沙”,转折处含蓄内敛,将行书的规整与草书的灵动融为一体,为后世树立典范,唐代怀素以“狂草”名世,其《心经》作品笔势连绵如“飞鸟出林,惊蛇入草”,线条的疾徐变化暗合经文“心无挂碍”的节奏,墨色浓淡间似有“菩提萨埵”的慈悲涌动,元代赵孟頫主张“书法以用笔为上”,其行草《心经》笔法圆润流畅,结体端庄,既承晋唐法度,又融入文人书卷气,体现了“以书载道”的审美追求,近现代弘一法师(李叔同)所书《心经》则另辟蹊径,以“朴拙”胜,线条简净如“折钗股”,少有连绵,却于平淡中见真淳,其“悲欣交集”的生命体验融入笔墨,使作品成为禅意书法的巅峰之作。

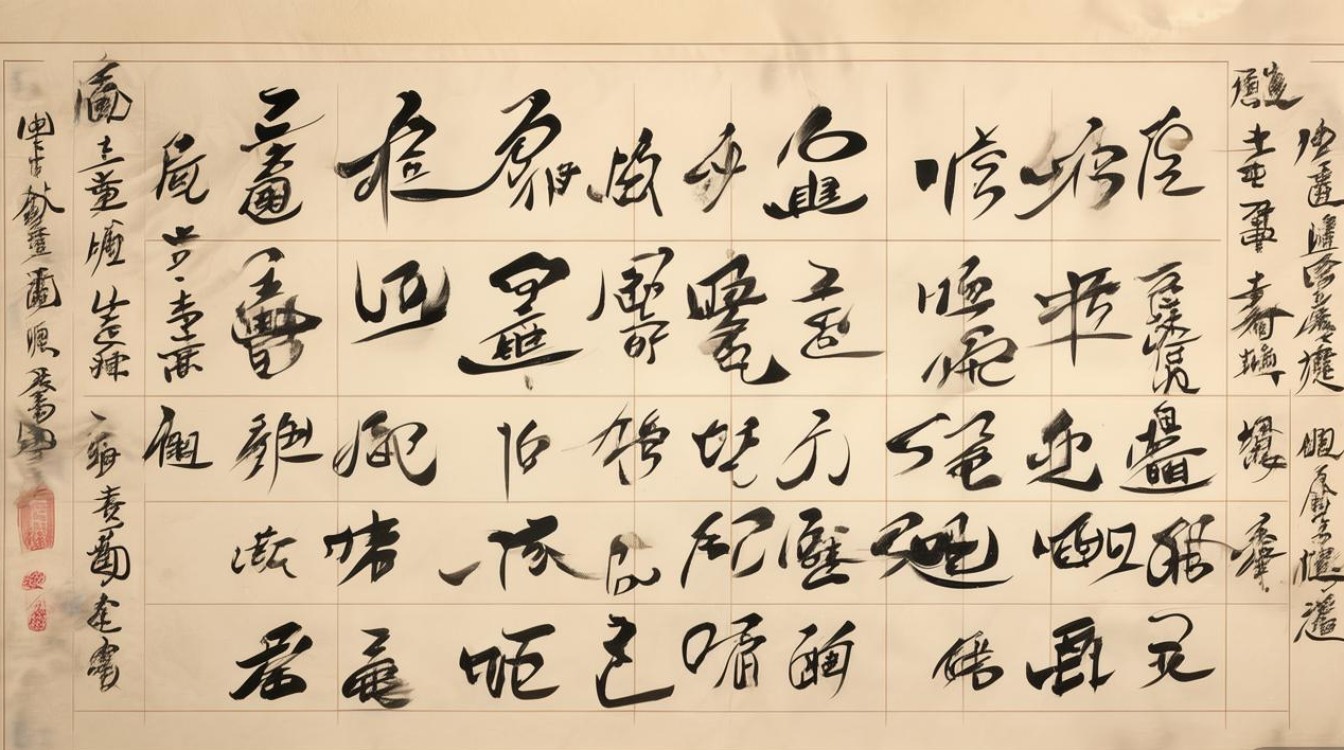

书写行草《心经》需兼顾“法度”与“性情”,技法上,笔法需提按分明:如“观”字的末笔,当以中锋行笔,轻提后徐徐收出,似“羚羊挂角,无迹可求”;点画呼应则需“笔断意连”,如“照见五蕴皆空”中“五”字的横画与“蕴”字的竖画,虽断却气脉贯通,暗合“色空不二”的哲思,墨法讲究“燥润相间”,起笔可稍润以显“般若”之圆融,行笔渐燥以喻“烦恼”之消散,如“能除一切苦”的“苦”字,末笔以枯笔扫出,似“空谷余音”,余韵悠长,章法布局上,需“计白当黑”,字间大小错落,行距疏密有致,整体如“行云流水”,既有节奏的起伏,又有整体的和谐,恰如经文“三世诸佛依般若波罗蜜多故,得阿耨多罗三藐三菩提”的庄严与圆融。

不同书家的行草《心经》各具神韵,可通过下表对比其风格差异:

| 时代 | 代表书家 | 风格特点 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 东晋 | 王羲之 | 遒媚劲健,含蓄内敛 | 点画如“屋漏痕”,转折处圆融,体现“中和之美” |

| 唐 | 怀素 | 狂逸奔放,连绵不绝 | 线条如“骤雨旋风”,墨色浓淡相间,展现“狂禅之境” |

| 元 | 赵孟頫 | 端庄流丽,法度严谨 | 笔法圆润,结体匀称,融合“晋唐法度与文人意趣” |

| 近现代 | 弘一法师 | 朴拙空灵,平淡天真 | 线简意远,少连绵,以“拙”胜,体现“无住生心”的禅境 |

行草《心经》的文化内涵,在于“笔墨即心性”,书写过程不仅是技法训练,更是修心养性的过程:书法家需澄心静虑,将“心无挂碍”的经文义理融入笔墨,使每一笔都成为“观自在”的显现,观者在欣赏时,亦可通过线条的流动、墨色的变化,体悟“空即是色,色即是空”的智慧,达到“心物相融”的境界,这种“以书弘法”的传统,使行草《心经》超越了书法艺术的范畴,成为连接精神世界与审美体验的桥梁。

相关问答FAQs

问:初学者练习行草《心经》应从哪些方面入手?

答:初学者宜先夯实基础:一是临摹经典,从赵孟頫、弘一法师等笔法相对规整的入手,掌握行草的基本笔画与结体;二是理解经文,通晓《心经》义理,避免机械抄写;三是注重笔法训练,先求“稳”再求“变”,如练习“一”字的平直、“之”字的捺画,体会提按转折的力度;四是控制节奏,初学可放慢速度,待熟练后再追求连绵与气韵贯通。

问:行草《心经》中的“飞白”效果如何体现?

答:“飞白”是行草的重要技法,指笔锋运行时墨量不足,形成笔丝中露白的效果,既显苍劲,又喻“空”意,书写时需掌握“燥润相济”:蘸墨不宜过饱,行笔可稍快,笔锋与纸面摩擦时自然产生飞白,如“度一切苦厄”的“度”字走之底,末笔以枯笔顺势带出,飞白处似“断金切玉”,既增强线条质感,又暗合“苦厄皆空”的经文意境。