毕晋勇,当代书法艺术领域颇具代表性的书法家,1965年生于山东济南,自幼浸润于齐鲁文化深厚底蕴,少年时即临池不辍,后师从著名书法家魏启后先生,系统研习二王、颜真卿、米芾等经典碑帖,并考入中国艺术研究院中国书法院高级研修班,深造书法理论与创作实践,其书法五体皆能,尤以行草见长,作品多次入选“全国书法篆刻展”“中国书法兰亭奖”等国家级重要展览,被故宫博物院、中国美术馆等多家机构收藏,亦被《中国书法》《书法》等专业期刊专题推介,被誉为“传统根脉上的当代诠释者”。

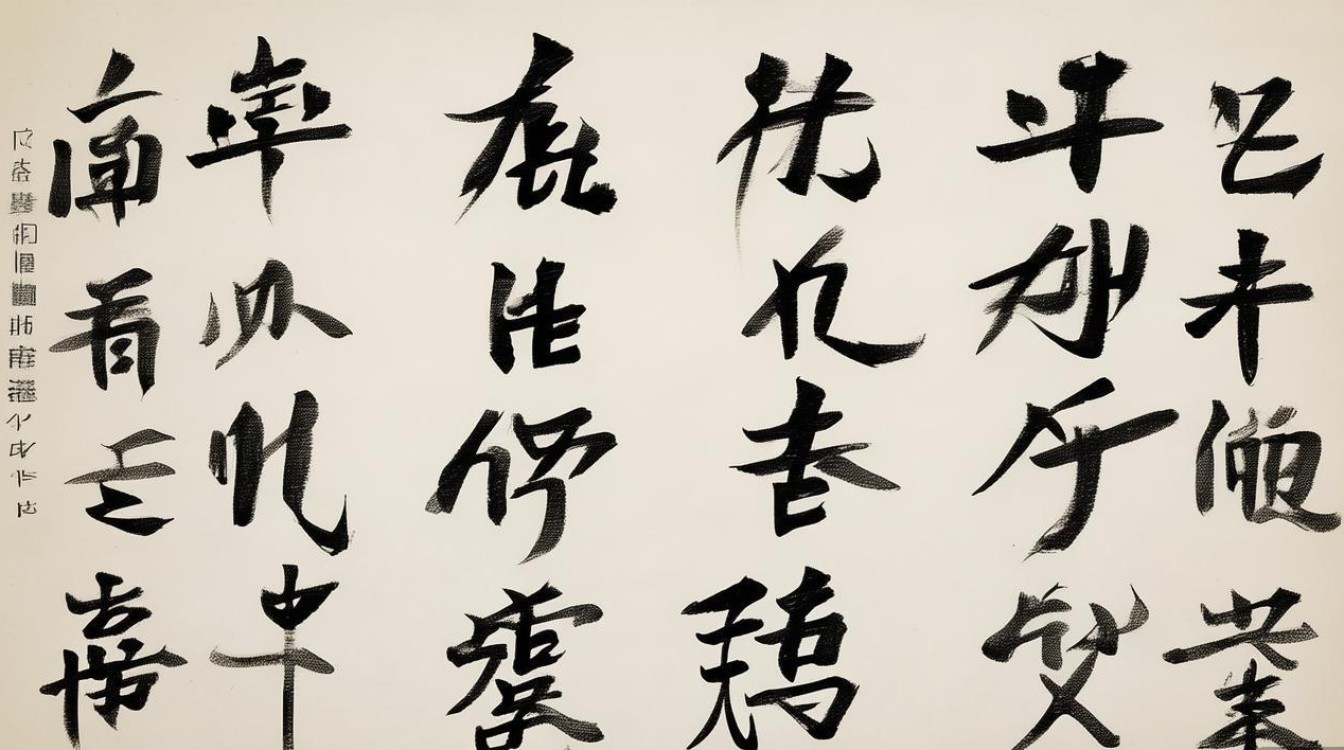

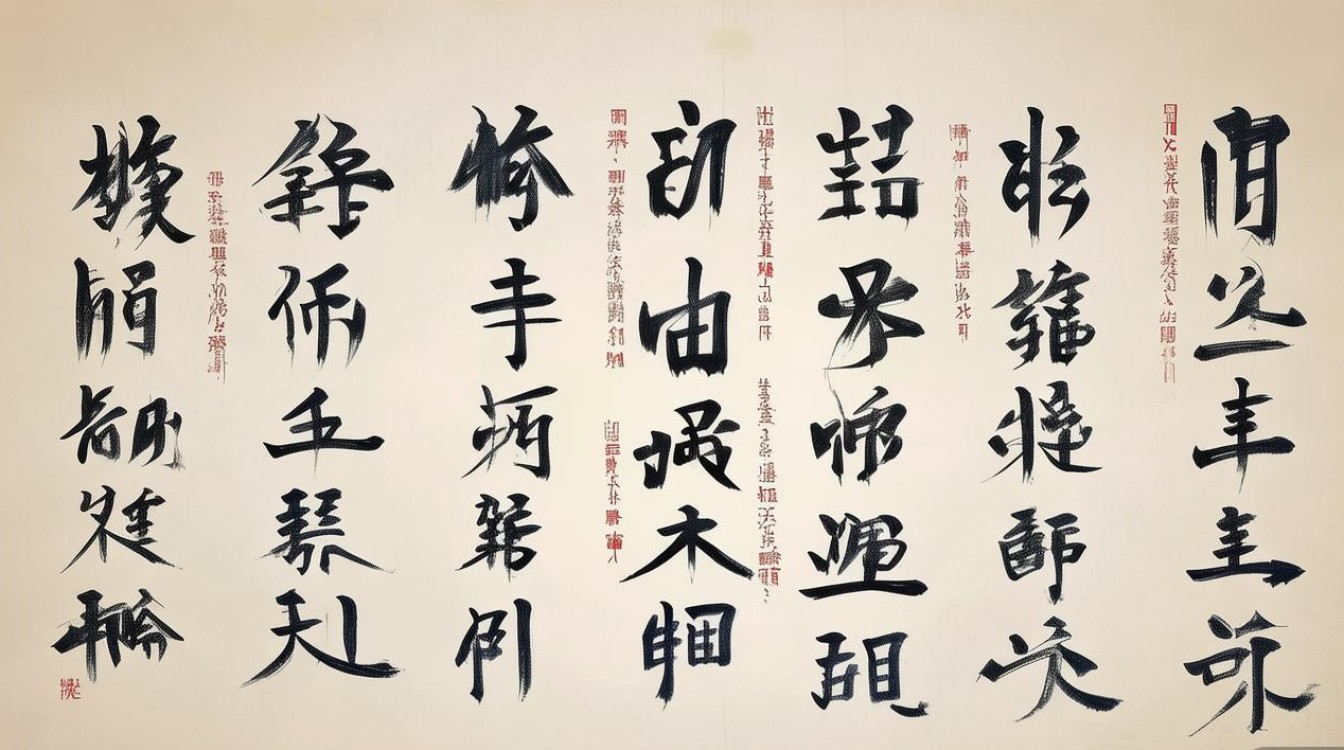

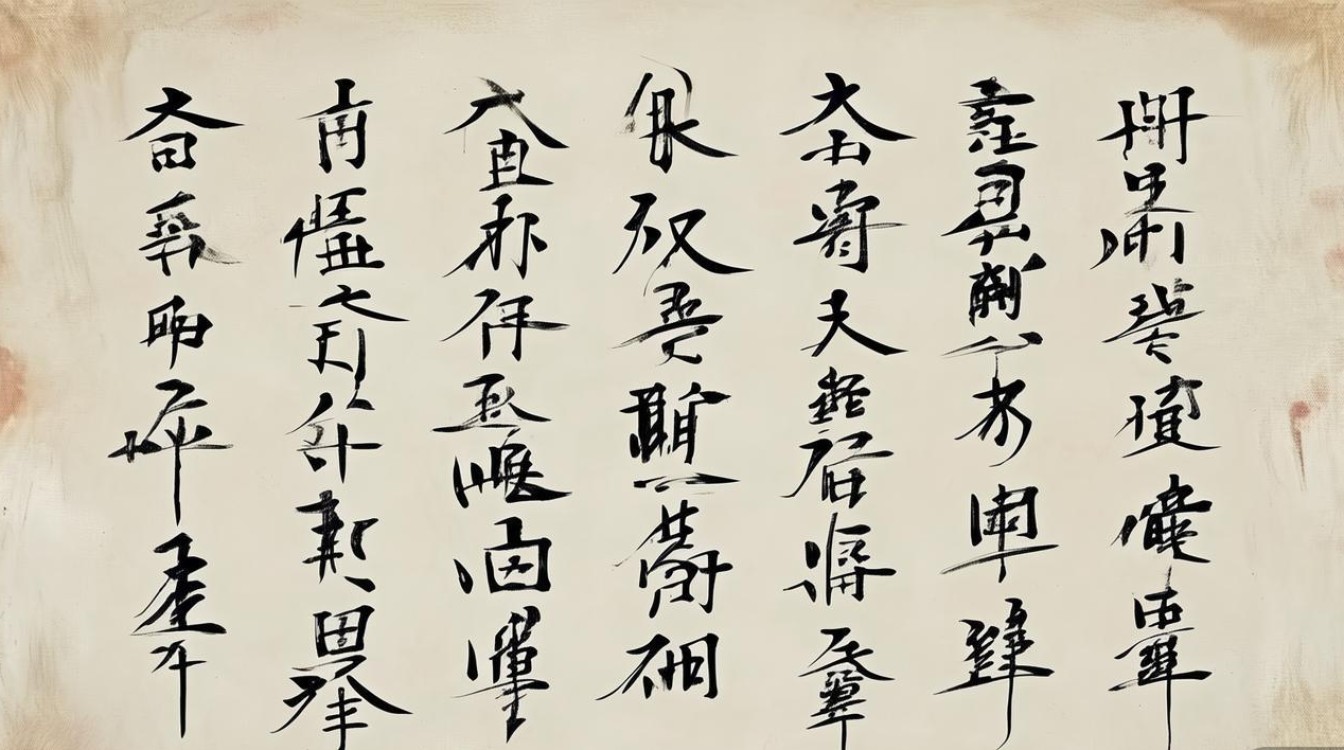

毕晋勇的书法艺术,根植于传统而勇于创新,其创作理念可概括为“守正不泥古,创新不离宗”,在用笔上,他深谙“屋漏痕”“锥画沙”之妙,以中锋为骨,侧锋为用,提按分明而富于节奏,其线条刚柔相济,如绵里裹铁,既有王羲之《兰亭序》的流美典雅,又具米芾《蜀素帖》的跌宕多姿,晚年更融入碑版意趣,线条中蕴含金石气骨,质感沉雄而不失灵动,结体上,他打破常规正欹之变,或险绝中求平衡,或平淡中见奇崛,参考黄庭坚的长枪大戟与八大山人的简远空灵,形成“密不透风,疏可走马”的强烈对比,字字独立而气脉贯通,于矛盾统一中彰显个性,章法布局上,他深谙“计白当黑”之理,借鉴手卷、册页的古典形式,通过字距、行距的疏密错落,营造虚实相生的空间感,行气如流水般自然蜿蜒,既有《兰亭序》之天趣,又具现代构成的视觉张力,使作品在传统格局中焕发时代气息。

为更清晰地展现毕晋勇不同时期的艺术风貌,以下通过表格梳理其创作阶段的演变:

| 时期 | 用笔特点 | 结体特征 | 取法对象 | 代表作品 |

|---|---|---|---|---|

| 早期(1980s-1990s) | 笔势开张,提按夸张,侧锋取险 | 字形修长,欹侧为主,强调动感 | 王铎、米芾、苏轼 | 《赤壁赋》长卷 |

| 中期(2000s-2010s) | 中锋渐显,线条凝练,节奏趋稳 | 正欹结合,重心下移,体势趋宽 | 颜真卿、何绍基、魏碑 | 《心经》册页 |

| 2010s至今) | 刚柔并济,藏露互用,追求“静气” | 疏密有致,简远空灵,字形方扁 | 二王、八大山人、汉简 | 《杜甫诗三首》横幅 |

毕晋勇的艺术成就不仅体现在创作层面,更在于其对书法教育的推动与理论思考,他长期担任高校书法专业客座教授,提出“技道双修、以学养书”的教学理念,强调技法训练需与文化修养并重,主张“临帖要似,更要似其不似”,即既要精准把握经典笔法与结构,更要理解其背后的审美精神与人文内涵,其学术论文《碑帖融合的当代路径》《行草书的行气与章法》等,对当代书法创作与理论研究产生积极影响,他热心公益事业,多次参与“书法进校园”“文化扶贫”等活动,通过展览、讲座等形式普及书法艺术,让更多人感受汉字之美。

在艺术评论界,毕晋勇的书法被评价为“既有魏晋风骨,又具时代气息”,评论家李刚在《当代书法的守正创新——毕晋勇书法评述》中指出:“毕晋勇的成功,在于他深谙传统三昧,却不为传统所缚,他以笔墨为语言,将个人情感与文化积淀融入其中,使作品成为连接古今的精神纽带。”其作品在拍卖市场亦备受青睐,成交价稳步攀升,这不仅体现了市场对其艺术价值的认可,更反映了大众对传统书法回归的期待。

相关问答FAQs

问:毕晋勇书法的临摹路径是怎样的?初学者应如何借鉴?

答:毕晋勇的临摹路径可概括为“先帖后碑,由唐入晋,融会贯通”,早年以《兰亭序》《圣教序》奠定行书笔法基础,追求线条的流畅与结体的典雅;后研习《祭侄文稿》《黄州寒食帖》等帖学经典,体会情感的注入与节奏的变化;再上溯魏碑《张猛龙碑》《张黑女墓志》,以增骨力与浑厚;晚年融入汉简、章草的率意,丰富笔法的表现力,他强调“临帖要读帖”,不仅临形,更要临神,理解经典作品的用笔逻辑与审美追求,初学者可先从《兰亭序》入手,掌握基本笔法与行气,再过渡到米芾《蜀素帖》的章法变化,最后尝试融入碑版意趣,但需循序渐进,避免盲目求快,应“日课三百字,静心体悟”,在反复临摹中逐步形成个人理解。

问:如何欣赏毕晋勇书法的线条美感?

答:欣赏毕晋勇书法的线条,可从“质、势、韵”三个维度入手,其一“质”,即线条的质感与力度,其线条以中锋行笔为主,如“锥画沙”般圆劲含蓄,藏头护尾,含而不露,同时又通过提按顿挫形成“屋漏痕”般的自然波动,既有“万岁枯藤”的韧劲,又不失“绵里裹铁”的弹性,质感沉雄而不失细腻,其二“势”,即线条的动势与节奏,他通过线条的粗细、曲直、轻重、徐疾变化,营造“高山坠石”“长河入海”般的动态感,牵丝映带顾盼生姿,使静态的线条蕴含蓬勃的生命力,行气贯通如行云流水,其三“韵”,即线条的韵味与情感,他的线条不刻意追求奇崛,而是在平实中见性情,将个人的喜怒哀乐融入笔墨,或平和冲淡,或激越奔放,于“无声之处听惊雷”,既有传统笔墨的雅正,又有个人情感的真挚,需静心品味、反复玩味方能体会其中妙境。