张墨禅书法作为当代书坛颇具影响力的艺术形式,以其深厚的传统底蕴与鲜明的时代气息相融合,展现出独特的艺术魅力,张墨禅先生自幼浸淫书道,遍临历代碑帖,上溯甲骨、钟鼎,下至二王、唐楷、宋元明清诸家,在博采众长的基础上逐渐形成自家风貌,其书法以行草见长,兼擅篆、隶、楷,作品既守传统法度,又富现代审美,被誉为“有笔墨,有精神,有温度”的艺术表达。

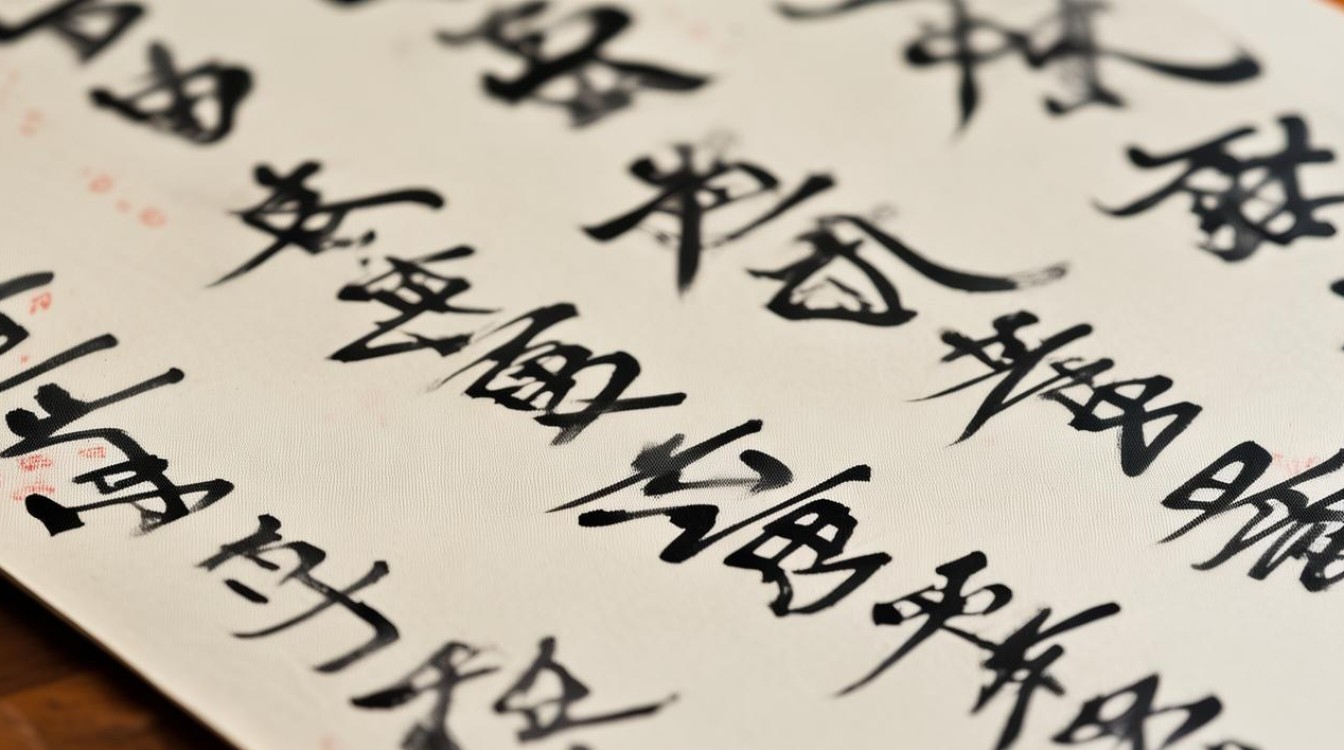

张墨禅书法的风格形成,离不开他对传统经典的深刻体悟与对时代审美的敏锐捕捉,早年他师从书法大家,系统研习“永字八法”与结构章法,尤其注重对王羲之《兰亭序》的精临,得其飘逸灵动之韵;后深入汉魏碑刻,从《张迁碑》《石门颂》中汲取朴拙浑厚之气,形成了“碑帖互融”的艺术路径,其用笔刚柔相济,提按转折处见筋骨,圆转方折时显风骨,既有帖学的流美畅达,又有碑学的雄强苍茫,结字上,他打破平正安稳的常规,于险绝中求平衡,在欹侧中得正局,字形大小错落、疏密有致,如“乱石铺街”般自然天成,却又暗合法度,章法布局更是独具匠心,行气贯通,虚实相生,字与字、行与行之间顾盼生姿,形成“密不透风,疏可走马”的视觉节奏,墨色浓淡枯湿变化丰富,浓处如乌云压顶,淡处如烟笼雾绕,枯处如万岁枯藤,湿处如春水初生,营造出丰富的层次感与感染力。

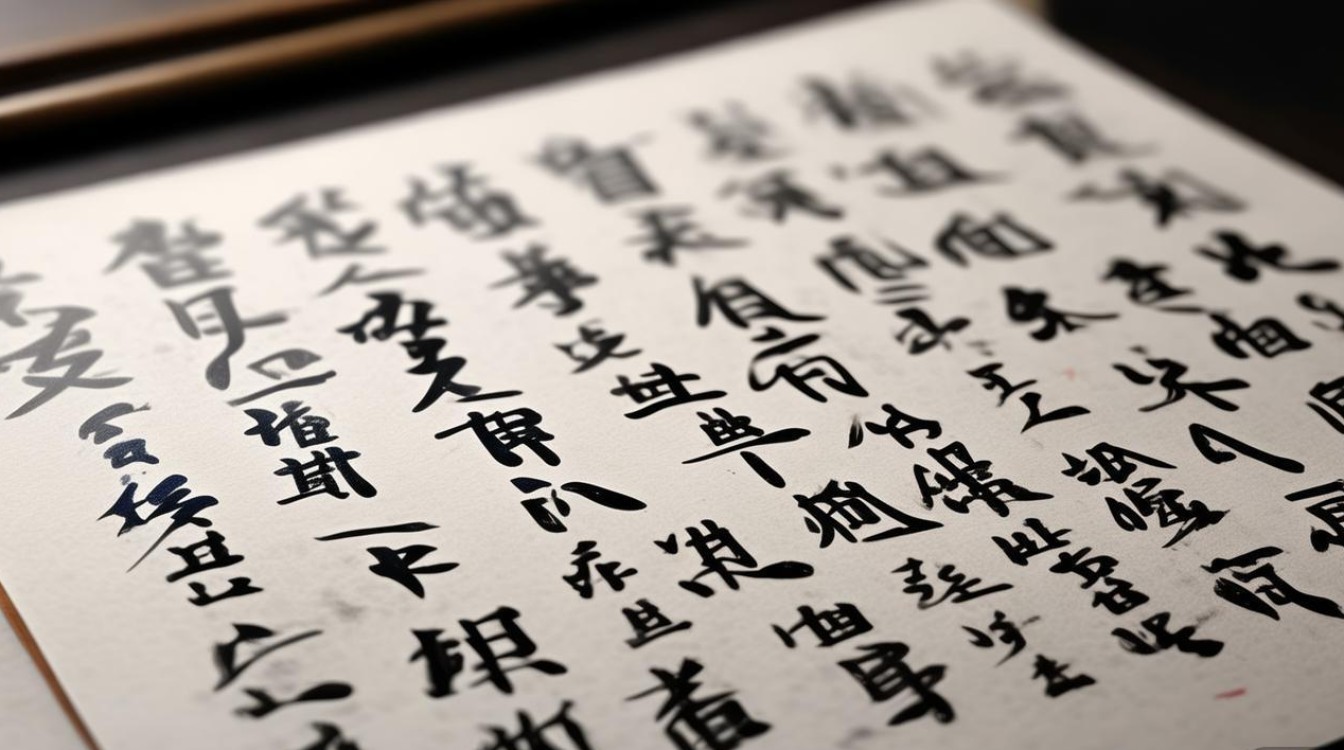

在艺术理念上,张墨禅主张“书为心画,技进乎道”,他认为书法不仅是笔墨技巧的展现,更是书法家情感、学养与人格的外化,他的作品始终贯穿着“文以载道”的精神追求,书写内容多为古典诗词、经典文句,字里行间流淌着对传统文化的敬畏与传承,他常说:“写字如做人,要正大、要厚重、要有风骨。”这种“人品与书品统一”的创作观,使其作品超越了单纯的技法层面,具有了更深沉的文化内涵与人文关怀,无论是巨幅中堂还是尺牍小品,皆能感受到其从容淡泊的心境与刚正不阿的气节,观者常能从笔墨中读出“静气、骨气、书卷气”。

张墨禅的书法成就不仅体现在创作上,还表现在书法教育与文化传播中,他长期致力于书法教育,打破“保守秘授”的旧习,公开传授笔法、墨法与章法,主张“先与古人合,再与古人离”,鼓励学员在继承中创新,其弟子遍及各地,多人在全国书法展中获奖,为当代书坛注入了新鲜血液,他积极参与书法公益活动,走进校园、社区、乡村,通过讲座、现场演示等形式普及书法知识,让更多人感受汉字之美、书法之韵,他还主编多部书法教材与字帖,系统梳理传统书法技法,为书法艺术的传承与发展作出了重要贡献。

张墨禅书法的艺术价值,得到了业界的高度认可,其作品多次入选全国书法展、国际书法交流展,并被故宫博物院、中国美术馆、国家博物馆等专业机构收藏,还被作为国礼赠予外国政要与文化艺术机构,国内外多家媒体对他的书法艺术进行专题报道,称其作品“熔古铸今,自成一家”,是当代书法“守正创新”的典范。

张墨禅书法技法与风格对照表

| 技法要素 | 具体表现 | 艺术效果 |

|---|---|---|

| 用笔 | 提按顿挫转折有度,方圆兼备,刚柔相济 | 筋骨内含,力透纸背,富有弹性与节奏感 |

| 结字 | 险绝中求平衡,欹侧中得正局,大小疏密对比强烈 | 生动活泼,奇正相生,避免呆板与雷同 |

| 章法 | 行气贯通,虚实相生,字字顾盼,行行呼应 | 整体和谐,气韵生动,形成视觉上的流动感 |

| 墨法 | 浓淡枯湿变化丰富,浓如乌云,淡如轻烟,枯如枯藤,湿如润玉 | 层次丰富,意境深远,增强作品的感染力 |

相关问答FAQs

问:张墨禅书法适合初学者临习吗?有哪些入门建议?

答:张墨禅书法既有传统法度,又有个人风貌,碑帖结合的特点对初学者而言,既能打下扎实基础,又能开阔审美视野,适合临习,建议初学者先从其楷书或行楷入手,如《心经》小楷,先掌握基本笔画与结构;再过渡到行书,重点体会其用笔的提按转折与行气贯通;可结合其临摹的《兰亭序》《张迁碑》等经典碑帖,对照学习碑帖融合的方法,临习时需注意“先求形似,再求神似”,避免盲目模仿其风格,而应先夯实传统功底。

问:张墨禅书法如何体现“守正创新”?与传统书法有何联系与区别?

答:张墨禅书法的“守正”体现在对传统笔法、结构、章法的严格遵循,如永字八法、中锋用笔、计白当黑等核心原则,均从经典碑帖中来,确保了书法的“正统性”;“创新”则表现在对传统元素的个性化重组与时代审美的融入,如结字的险绝处理、墨色的丰富变化、章法的虚实对比等,既保留了书法的“古意”,又注入了现代视觉张力,与传统书法相比,其作品更强调“书家主体精神”的抒发,在继承古典美学的同时,更注重与当代观众的审美共鸣,是传统书法在新时代的创造性转化。