画家施百川(1945-),浙江湖州人,当代著名山水画家,中国美术家协会会员,某画院终身教授,自幼浸润江南山水,弱冠时拜入山水画大家门下,兼习宋元笔墨与近代写意,历经数十载砚田耕耘,逐渐形成“苍润浑厚,意境悠远”的艺术风格,其作品既承传统文脉,又融时代新意,被誉为“新江南山水”的代表人物之一。

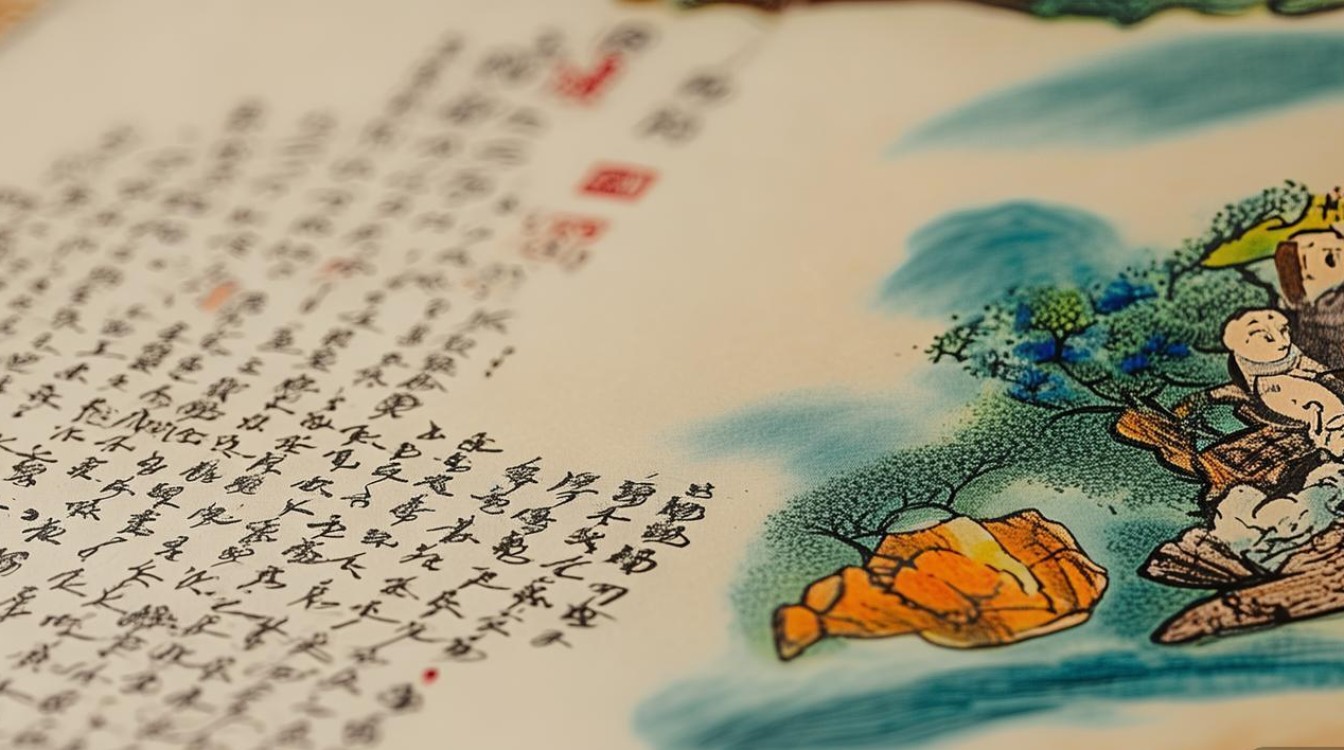

施百川的艺术生涯以“师古人、师造化、师心源”为准则,早年遍临宋元名迹,于范宽《溪山行旅图》中悟山川之雄浑,在倪瓒《渔庄秋霁图》里得笔墨之简淡;中年壮游名山大川,登黄山观云海翻腾,入雁荡听松涛阵阵,将自然生机融入笔墨;晚年则回归内心,以“写心”为旨,在传统图式中注入个人情感,形成独特的艺术语言,他的创作始终围绕“山水”这一母题,却在不同阶段呈现出多元面貌:早期工整细腻,注重物象形质;中期笔墨奔放,强调写意精神;晚期则趋于简淡空灵,追求“天人合一”的哲学境界。

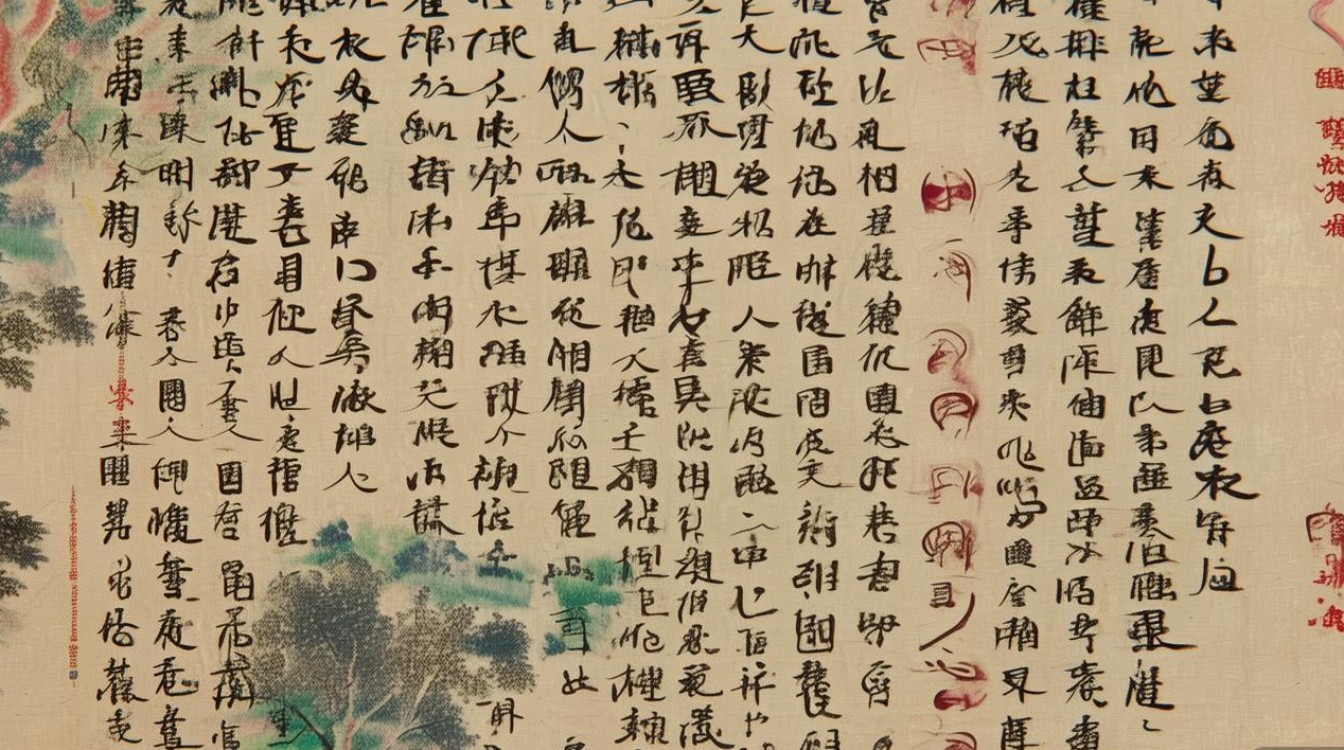

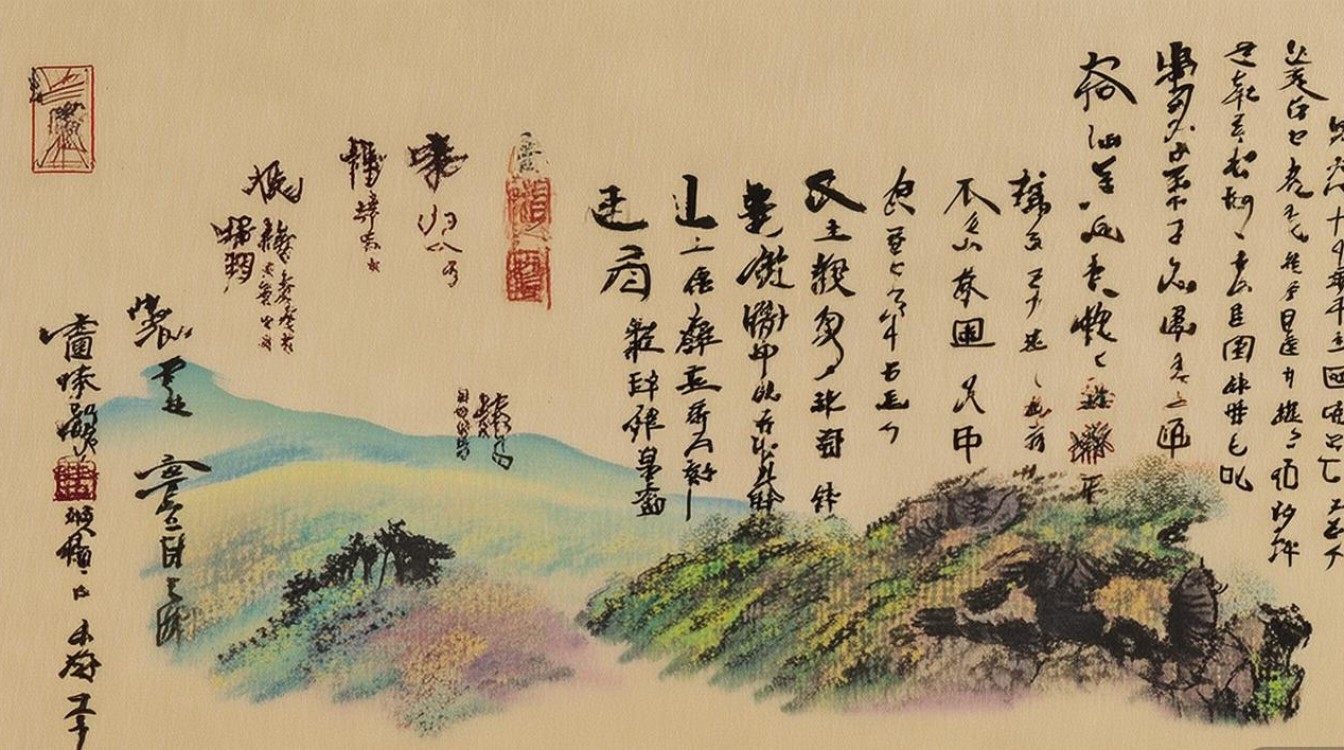

在艺术风格上,施百川的山水画以“笔墨为骨,意境为魂”,他擅长将北派的雄浑与南派的温润相结合,创造出既有力量感又不失灵动的画面,其用笔刚柔相济,中锋、侧锋、逆锋交替,线条如“锥画沙”“屋漏痕”,既见力度,含蓄蕴藉;用墨则讲究“墨分五色”,通过积墨、破墨、泼墨等技法,表现山石的肌理与光影,使画面层次丰富,浑厚华滋,构图上,他常以“高远”“深远”结合,营造空间纵深感,又善用“留白”制造虚实对比,给观者以想象余地,如代表作《秋山问道》,主峰巍峨却不霸悍,山间云雾缭绕,茅舍、古松点缀其间,一老者策杖而行,笔法上以斧劈皴表现山石刚劲,披麻皴描绘山脚植被,设色以赭石、花青为主,秋意盎然又显宁静致远,堪称“情景交融”的典范。

施百川的艺术成就不仅体现在创作上,更在于其对传统山水画的当代转化,他认为,传统不是静止的标本,而是流动的血脉,需在继承中创新,他吸收现代构成意识,将几何元素融入画面布局,增强形式感;同时关注生态主题,作品中常出现茂林、清泉等意象,传递对自然的敬畏与热爱,其作品多次参加全国美展并获金奖,被中国美术馆、上海美术馆等机构收藏,还出版《施百川山水画集》《新江南山水技法》等专著,成为研究当代山水画的重要文献,他执教数十载,培养了一批青年画家,为推动传统艺术的传承与发展倾注心血。

相关问答FAQs

问:施百川的艺术风格形成过程中,哪些因素起到了关键作用?

答:施百川风格的形成是多重因素共同作用的结果,首先是地域文化的浸润,湖州作为江南文化重镇,其温婉灵秀的山水赋予他天然的审美底色;其次是师承与传统的深度学习,他系统研习宋元山水,尤其推崇范宽的雄浑、倪瓒的简淡,打下了坚实的笔墨功底;再次是写生实践的积累,他每年深入黄山、雁荡山等地写生,将自然生机融入笔墨,避免作品陷入程式化;最后是时代精神的融入,他在传统基础上吸收现代构成意识与生态理念,使作品既有古典韵味,又具当代气息。

问:他的作品如何体现“气韵生动”的美学追求?

答:“气韵生动”是施百川艺术的核心追求,他通过笔墨的节奏感体现“气”:线条的疾徐顿挫、墨色的浓淡干湿,使画面具有流动的生命力,如《江南烟雨图》中,淡墨晕染的烟雨与柔美的线条交织,仿佛能感受到空气的流动,通过意境的营造体现“韵”:作品中常将人物、建筑与自然景物巧妙结合,如《秋山问道》中老者与山林的呼应,《溪山清远图》中渔舟与水波的互动,营造出“天人合一”的意境,他还善用留白,让观者参与画面想象,使“气脉”贯通,达到“虚实相生,气韵流动”的艺术效果。