周善甫书法作为云南地域文化的重要符号,以其独特的“碑帖融合”美学与深厚的文化底蕴,在中国当代书坛独树一帜,周善甫(1914-1998),原名周柽,号六益老人,云南昭通人,集书法家、学者、教育家于一身,其书法艺术不仅承载着传统文脉的精髓,更融入了西南边陲的地域精神与个人生命体验,形成了“雄浑中见灵秀,古朴中寓生机”的艺术风貌。

周善甫的书法成就,首先源于其深厚的书学渊源与严谨的师承体系,他早年受业于经学大师钱罕,深研《说文解字》与文字学,奠定了坚实的学术根基;后遍临魏晋碑帖,从《张猛龙碑》的方峻刚健到《兰亭序》的飘逸灵动,从《祭侄文稿》的沉郁顿挫到《书谱》的跌宕多姿,形成了“以碑为骨、以帖为韵”的审美取向,他主张“书贵通变”,认为传统不是僵化的教条,而是需要通过个人体验进行创造性转化的活水,这种理念在其书法实践中体现为对经典技法的深刻理解与对时代精神的敏锐捕捉,使其作品既不失古法风韵,又具有鲜明的当代气息。

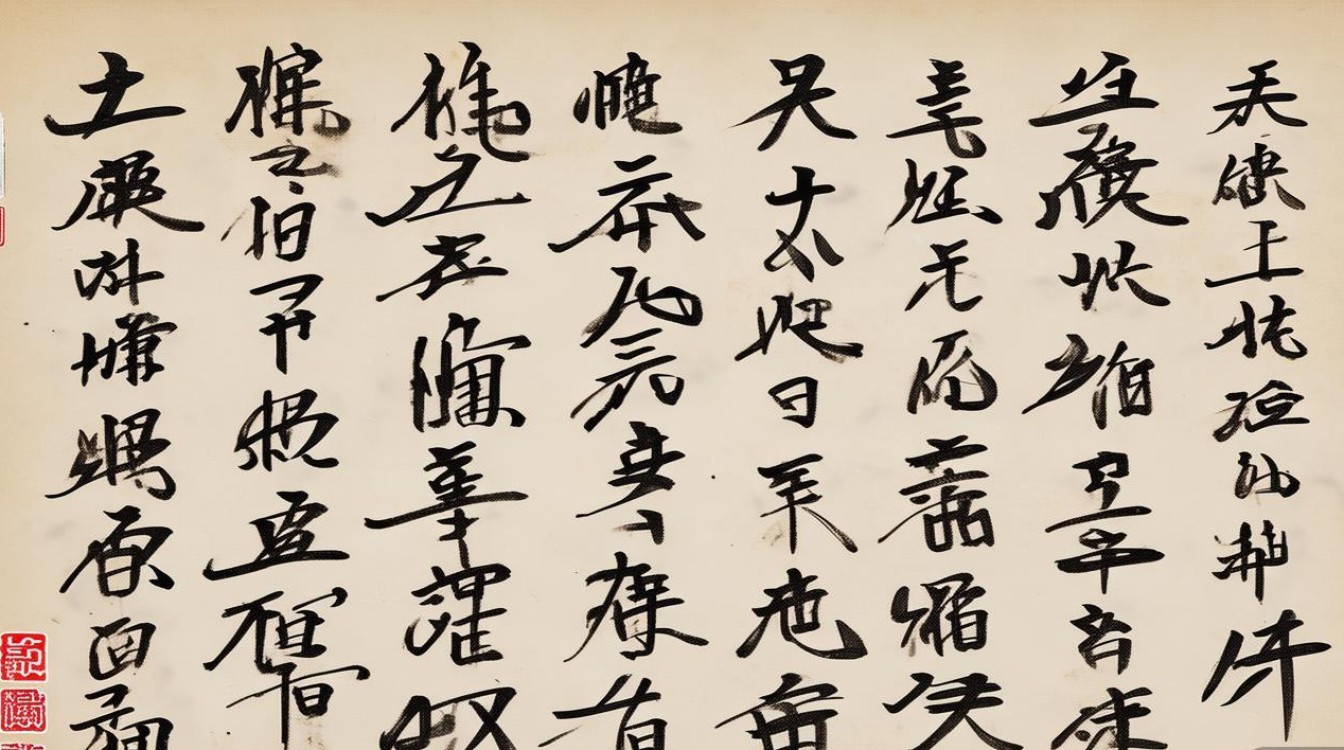

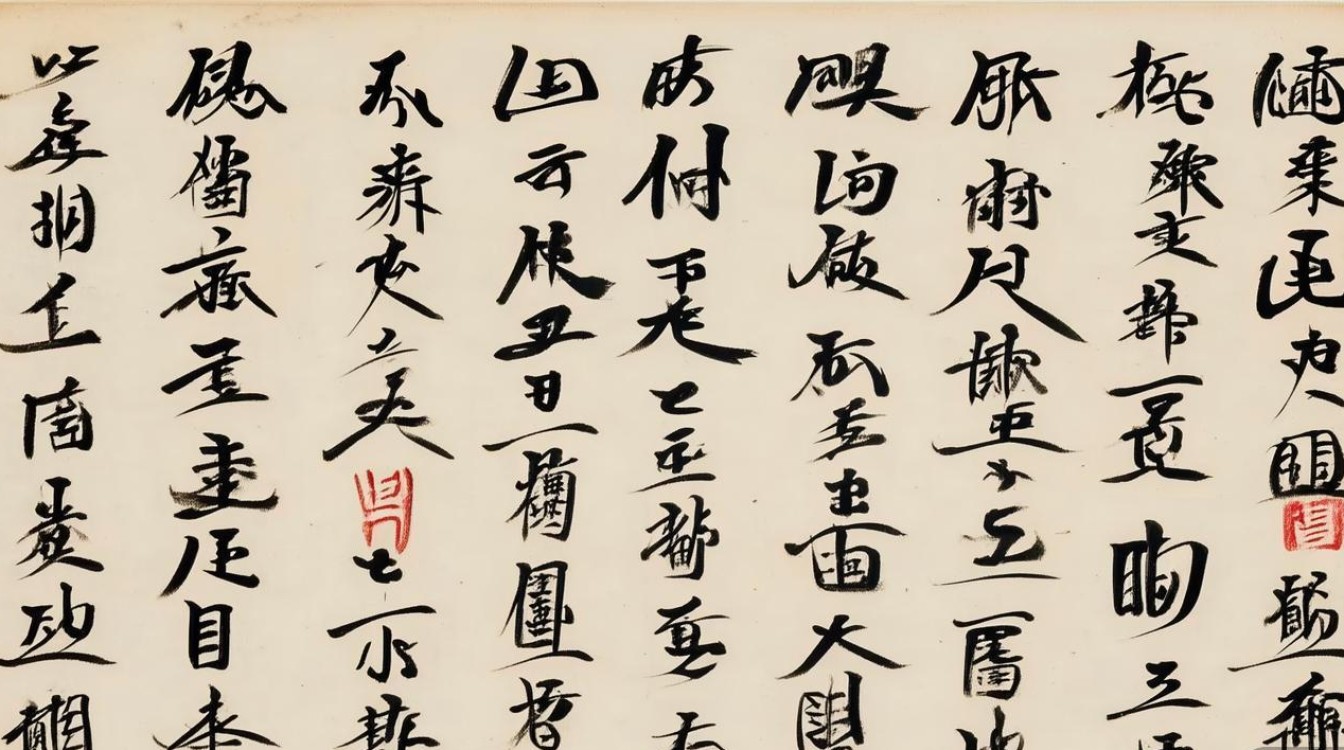

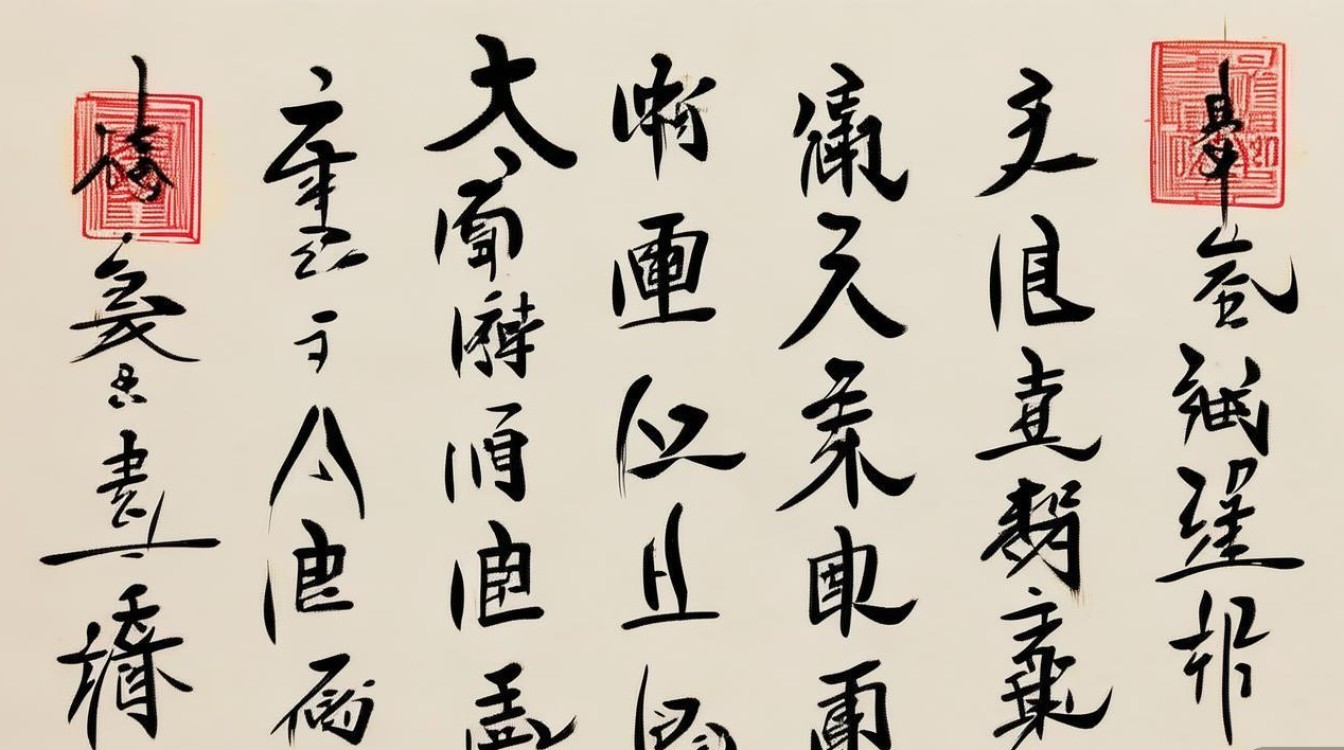

周善甫书法的风格特质,集中体现在“碑帖融合”的创造性转化与“文心书韵”的双重追求上,其楷书取法魏碑,却摒弃了北碑的生硬板滞,以中锋行笔的圆润线条调和方笔的棱角,形成“方圆兼备、刚柔相济”的独特笔法,如《朱子家训》楷书作品,结字严谨端庄,笔画厚重而不失灵动,既有魏碑的雄浑气象,又蕴含唐楷的法度精严,字里行间透着一股“学者书法”的儒雅之气,其行书则融合二王的秀逸与宋意的率性,线条如“屋漏痕”般自然流转,又似“折钗股”般劲健挺拔,章法上讲究“疏可走马、密不透风”的虚实对比,行气贯通如行云流水,晚年所作《自作诗卷》,更将碑的苍茫与帖的灵动推向极致,枯笔飞白间蕴含着生命的沧桑感,而牵丝引带的细腻处理又彰显出文人的温润情怀,堪称“人书合一”的典范。

在技法体系上,周善甫构建了一套“笔法、字法、章法”三位一体的艺术语言,笔法上,他强调“中锋用笔”与“侧锋取势”的辩证统一,认为“笔锋如人之筋骨,须立得起、立得住,方能撑起字架”;字法上,他打破常规结构的平衡,通过“欹正相生、疏密对比”营造动态美感,如“道”字左侧“辶”以斜势取势,右侧“首”则以正稳立形,形成“险中求稳”的视觉张力;章法上,他注重“整体气韵”的营造,通过字距、行距的错落变化与墨色的浓淡枯湿,形成“无声之乐”的节奏感,这种技法体系的成熟,使其书法既能“细处察毫芒”,又能“大观取其势”,在细节与整体之间达到完美平衡。

| 技法维度 | 具体表现 | 审美意蕴 |

|---|---|---|

| 笔法 | 中锋为主,侧锋为辅,提按分明,线条刚柔并济 | 如“屋漏痕”般含蓄内敛,兼具“折钗股”的劲健,体现“中和之美” |

| 字法 | 结构欹正相生,疏密对比,打破常规平衡 | 形成“险中求稳”的动态美感,蕴含“矛盾统一”的哲学思考 |

| 章法 | 行距疏朗,字距错落,墨色浓淡枯湿变化 | 气韵贯通,如“行云流水”,兼具音乐般的节奏感与韵律美 |

周善甫书法的文化内涵,远超技法层面,是其“以书载道”精神追求的集中体现,作为学者型书法家,他将书法视为“心画”,认为“书之优劣,根乎心性,发乎性情”,其书法内容多为自己创作的诗文或经典箴言,如《云南赋》《格言联璧》等,文字内容与书法形式相得益彰,形成“文心雕龙、书道传情”的艺术境界,他尤其注重书法与地域文化的结合,将云南山水的雄奇、少数民族艺术的质朴融入笔法,使作品具有鲜明的“滇派”特色,其书法线条中常带有云南石林的险峻与梯田的起伏,墨色的浓淡变化则暗合滇池烟雨的朦胧意境,实现了“地域文化—个人情感—书法形式”的三重融合。

在当代书法史上,周善甫的价值不仅在于其艺术成就,更在于其对“书法文化传承与创新”的深刻思考,他主张“书法当为时代写照”,反对盲目复古与形式主义,强调书法家应具备“学者素养”与“人文情怀”,其书法实践与理论思考,为当代书坛提供了“传统如何现代化”“地域文化如何走向全国”的重要启示,周善甫的书法作品被云南省博物馆、中国美术馆等机构收藏,其“碑帖融合”的艺术理念仍深刻影响着云南乃至全国的书法家,成为连接传统与当代的重要桥梁。

相关问答FAQs

Q1:周善甫书法的“碑帖融合”与其他书家相比有何独特之处?

A1:周善甫的“碑帖融合”并非简单的技法叠加,而是以“文化自觉”为核心的深层融合,区别于部分书家以碑为主、略带帖意或以帖为基、稍加碑刻的表面结合,他实现了“碑之骨”与“帖之魂”的有机统一:在技法上,将魏碑的方峻与二王的圆转转化为“刚而不狠、柔而不媚”的独特线条;在审美上,将碑的雄浑与帖的灵动融入西南地域文化,形成“雄浑中见灵秀、古朴中寓生机”的滇派特色;在精神上,以学者修养为根基,使书法兼具金石气与书卷气,达到“技进乎道”的境界,这种融合不仅是形式上的创新,更是文化基因的重构,使其书法具有不可替代的辨识度。

Q2:学习周善甫书法应重点把握哪些核心要素?

A2:学习周善甫书法需把握“三重境界”:其一,“技法筑基”,需深入临摹《张猛龙碑》《兰亭序》等经典,理解其“中锋用笔”“方圆兼备”的笔法逻辑与“欹正相生”的字法规律;其二,“文化养心”,应研读其诗文著作与书法理论,体悟“以书载道”的精神追求,避免沦为“技法奴隶”;其三,“地域融情”,可从云南山水、少数民族艺术中汲取灵感,将地域文化意象转化为书法语言,形成个人风格,需注重“人书合一”,通过书法表达个人生命体验,而非单纯模仿字形,最终达到“心手双畅、意与古会”的艺术境界。