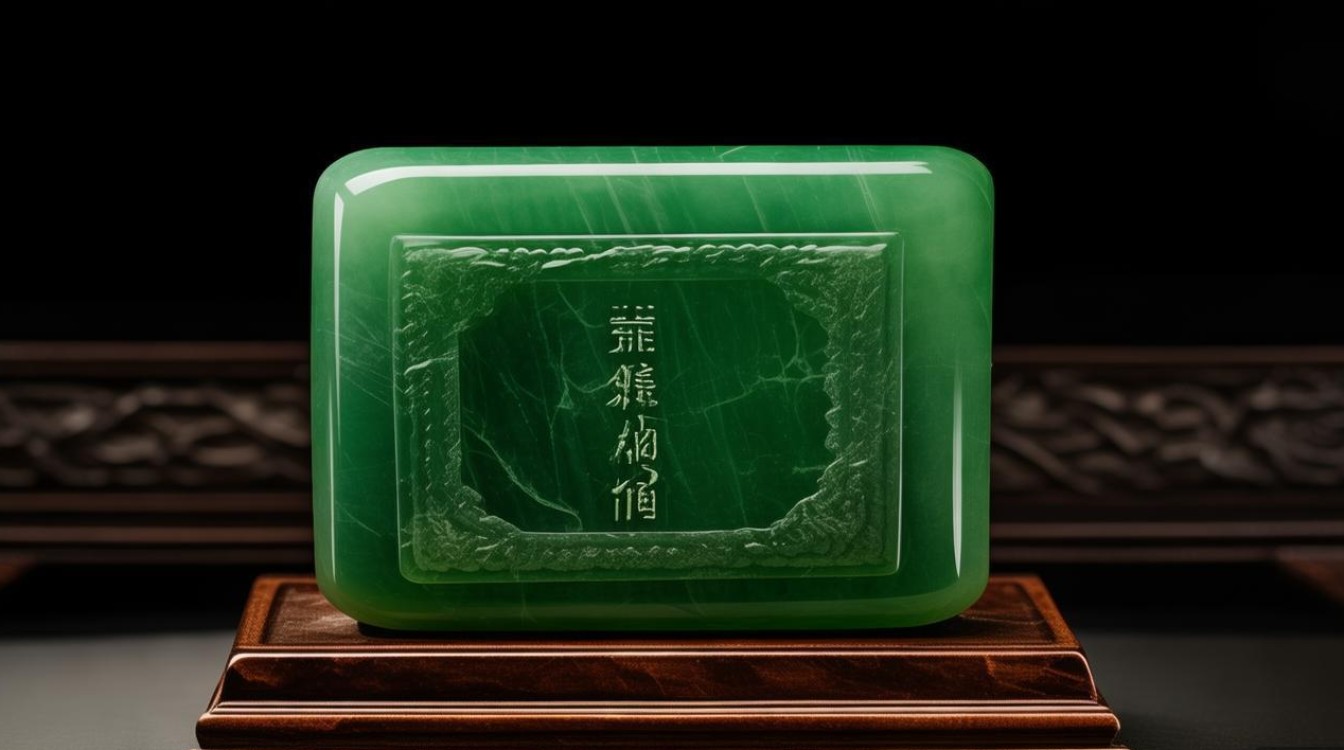

传世翡翠作为玉文化的璀璨瑰宝,其承载的不仅是精湛工艺,更是数百年历史沉淀的美学价值与文化寓意,高清图片成为现代人触摸这份古老的窗口,通过镜头下的细节,我们得以窥见帝王绿翡翠的深邃内敛、冰种翡翠的清透温润,以及雕工师笔下栩栩如生的吉祥图腾,这些图片不仅是视觉的呈现,更是对“玉不琢不成器”的最佳诠释——每一处抛光的光泽、每一根雕刻的线条,都在无声诉说着时光的故事。

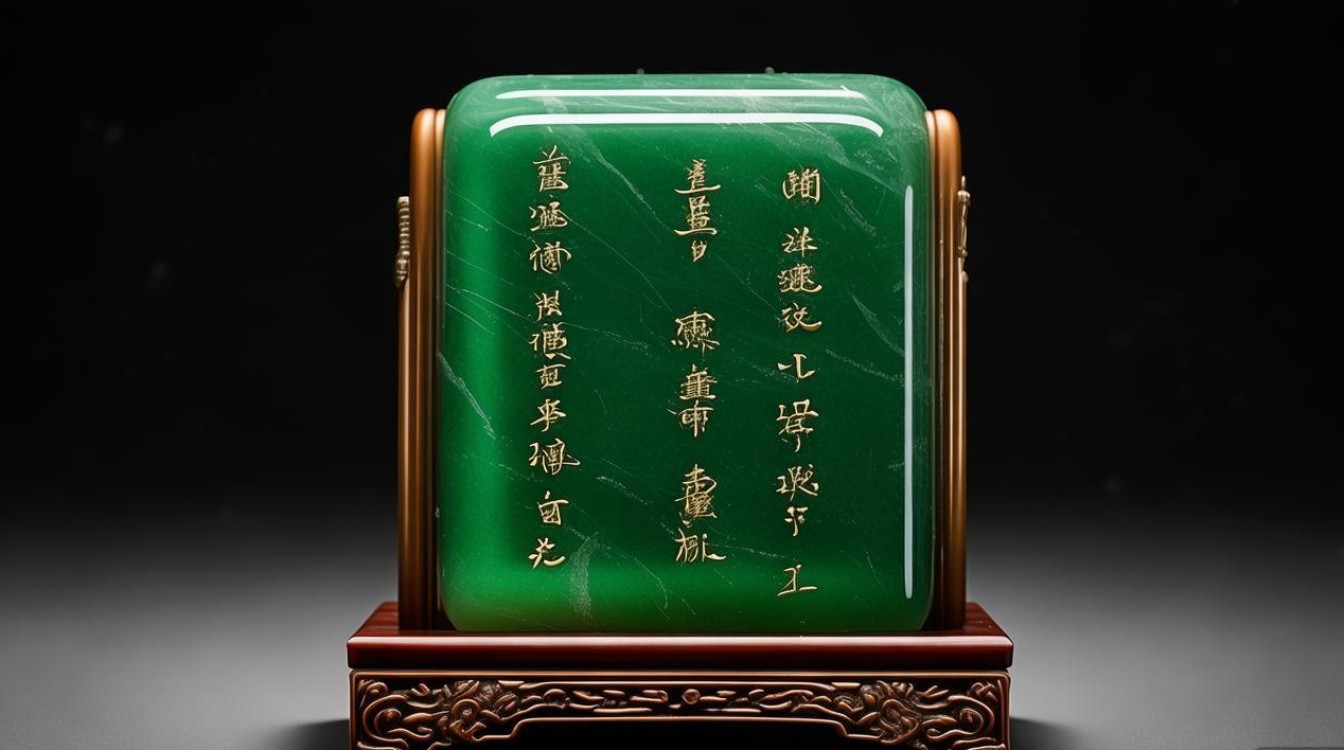

颜色是传世翡翠的灵魂,而图片能精准捕捉其色调的微妙层次,顶级帝王绿翡翠在图片中呈现出祖母绿般的浓郁色调,饱和度恰到好处,仿佛将整片春色凝于方寸之间,其绿色分布均匀而不呆板,透光观察时可见一丝丝灵动的“丝缕状”结构,这是历经岁月侵蚀的自然痕迹,正阳绿翡翠则如初春的嫩叶,黄色调与绿色融合得恰到好处,图片中能清晰感受到其明亮而不刺眼的生机,常被雕成戒面或吊坠,成为佩戴者身份与品味的象征,而紫罗兰翡翠在镜头下泛着淡淡的粉紫光晕,色调或浓或淡,如同暮色中的晚霞,极具朦胧美感,这种“春色”翡翠在清代宫廷中尤为珍贵,常作为后妃的饰品,寓意吉祥高贵。

质地是评价传世翡翠的核心,图片中的“种水”表现尤为关键,玻璃种翡翠在高清镜头下展现出如玻璃般的纯净度,几乎看不到任何棉絮或杂质,透光时甚至能看清文字细节,其表面光泽锐利而富有刚性,仿佛有生命般的光泽在流动,冰种翡翠则如一泓清泉,图片中可见其内部细小的“棉点”如雪花飘散,整体透明度略逊于玻璃种,却多了一份温润感,上手佩戴时,冰凉的触感与图片中呈现的清透质感相互呼应,让人心生宁静,糯种翡翠的质地如熬化的糯米汤,图片中可见其细腻的颗粒感,透明度稍低,却因温润的色泽和厚重的质感,成为民间传世翡翠的常见品类,常被雕成平安扣、福豆等传统造型,寓意福泽绵长。

工艺是传世翡翠的点睛之笔,图片中的雕工细节最能体现匠人巧思,清代宫廷翡翠雕件在图片中展现出“精、细、巧”的特点,如“连年有余”玉佩,通过浮雕技法将莲蓬、鲤鱼刻画得栩栩如生,鱼鳞层次分明,莲蓬颗粒清晰,连水草的飘动感都呼之欲出,其线条流畅如行云流水,尽显皇家工艺的严谨与奢华,民国时期的文人翡翠则更注重意境表达,如“松下问童子”山子雕,图片中可见松针的细腻雕刻与人物衣袂的飘逸感,刀法简练却意境深远,将“大巧若拙”的文人风骨融入方寸之间,现代仿古翡翠虽在工艺上力求逼真,但图片中仍可见其线条的生硬与细节的粗糙,缺乏传世翡翠那种“人玉共生”的温润感。

不同时期的传世翡翠在图片中呈现出鲜明的时代特征,以下为典型对比:

| 时期 | 颜色特征 | 工艺特点 | 典型器物 |

|---|---|---|---|

| 清代宫廷 | 帝王绿、正阳绿为主 | 精雕细琢,纹饰繁复 | 朝珠、扳指、花插 |

| 民国时期 | 紫罗兰、冰种增多 写意雕工,注重意境 | 山子雕、牌片、手镯 | |

| 现代仿古 | 颜色过于鲜艳,分布不均 | 线条生硬,细节模糊 | 仿古佩、仿古炉 |

传世翡翠图片的价值不仅在于欣赏,更在于文化传承,通过这些影像,我们得以跨越时空,与古人对话,感受那份对美的极致追求与对生活的美好祈愿,无论是博物馆中珍藏的皇家翡翠,还是民间流传的家传老玉,每一张图片都是一段鲜活的历史,提醒着我们:玉有德,人有情,传世翡翠的美,永远在时光中闪耀。

FAQs

-

传世翡翠图片与实物相比有哪些局限性?

图片受光线、拍摄设备、后期处理等因素影响,可能无法完全还原实物的颜色饱和度、透明度及立体质感,实物在自然光下呈现的“荧光效应”或“刚性光泽”,图片可能难以精准捕捉;图片无法展现翡翠的重量、触感等物理特性,需结合文字描述综合判断。 -

如何通过图片初步判断传世翡翠的年代?

可从工艺特征、题材风格、包浆状态三方面入手:清代宫廷雕工纹饰繁复,线条严谨,如“乾隆工”以精细见长;民国雕工写意,题材多文人雅事;现代仿古工艺则常在细节处露怯,如线条不流畅、纹饰比例失调,包浆方面,传世翡翠表面有自然温润的“老光泽”,图片中可见柔和的哑光感,而新仿翡翠常带有贼亮的“玻璃光”。