张柏健,当代书法艺术领域的重要践行者与推动者,1965年出生于历史文化名城苏州,自幼浸润于吴门书画的雅致氛围,后师从书法大家沙曼翁、言恭达诸先生,系统研习书法传统,其艺术生涯植根晋唐,遍涉宋元,于“二王”的秀逸、颜柳的骨力、米芾的恣意间广收博取,最终形成了“清雅俊逸、刚柔并济”的独特书风,作为中国书法家协会理事、江苏省书法家协会副主席,他的作品不仅多次入选全国书法展并荣获重要奖项,还被中国美术馆、故宫博物院等专业机构收藏,同时致力于书法教育与国际文化交流,以笔墨为媒介,让传统书法艺术在当代焕发新生。

张柏健的书法创作涵盖篆、隶、楷、行、草五体,尤以行草造诣最深,各书体既有清晰的传承脉络,又彰显鲜明的个人特质,为更直观呈现其不同书体的艺术特色,可通过下表对比分析:

| 书体 | 代表作品 | 风格特征 | 用笔特点 | 结字特点 |

|---|---|---|---|---|

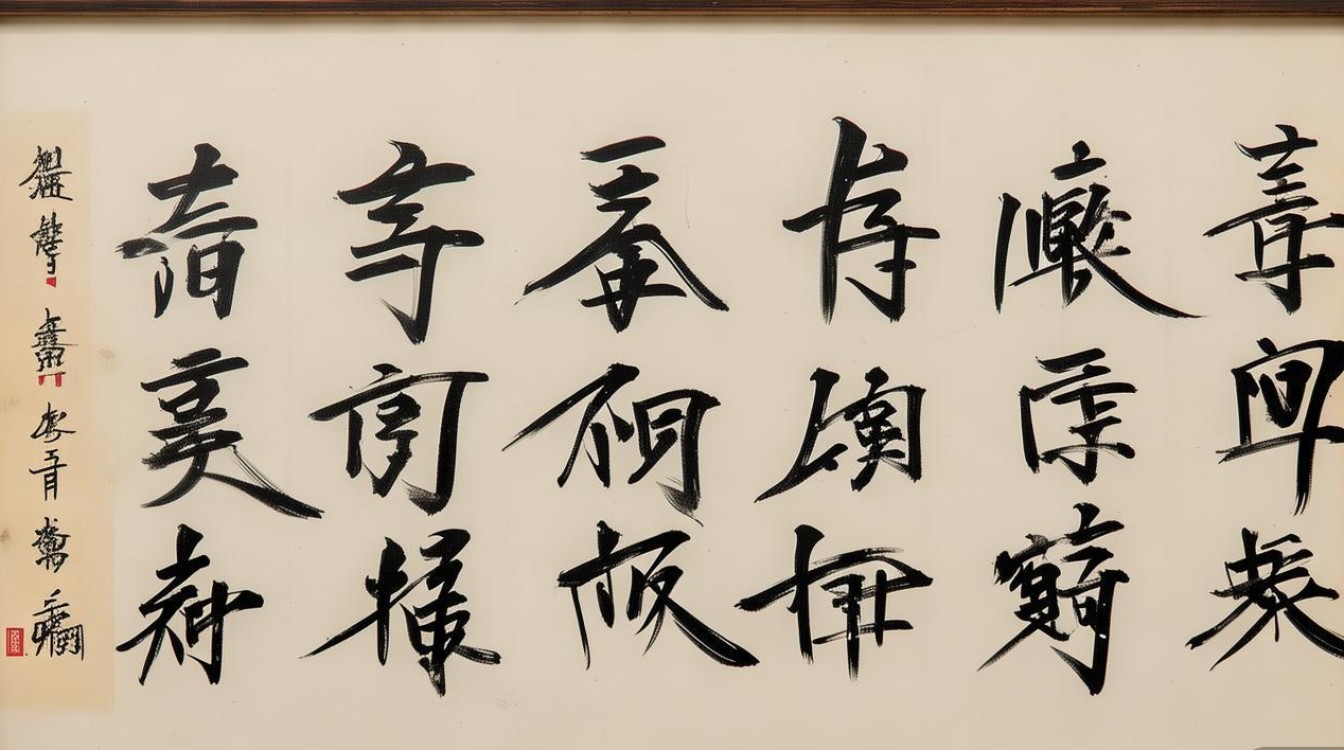

| 楷书 | 《心经》《千字文》 | 端庄秀丽,骨力内敛,兼具晋人韵致与唐法严谨 | 藏锋起笔,中锋行笔,回锋收笔,笔画圆润含蓄,提按分明 | 平正中见险绝,重心平稳,疏密有致,部首顾盼生姿 |

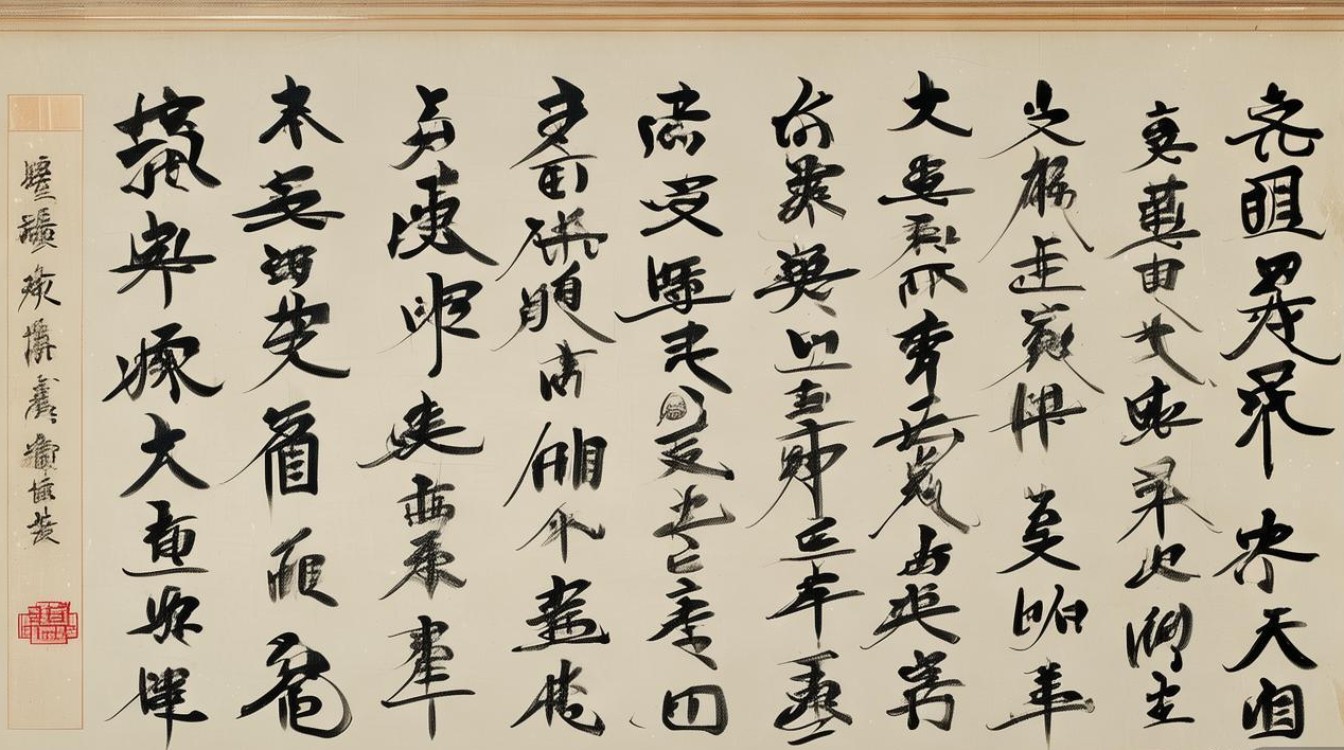

| 行书 | 《兰亭集序》临作、《赤壁赋》 | 流畅自然,气韵生动,融“二王”雅韵与宋人意趣 | 方圆兼备,牵丝映带自然,提按转折灵动,行笔速度富有节奏 | 大小错落,欹正相生,字势连绵而气脉贯通,行气流畅 |

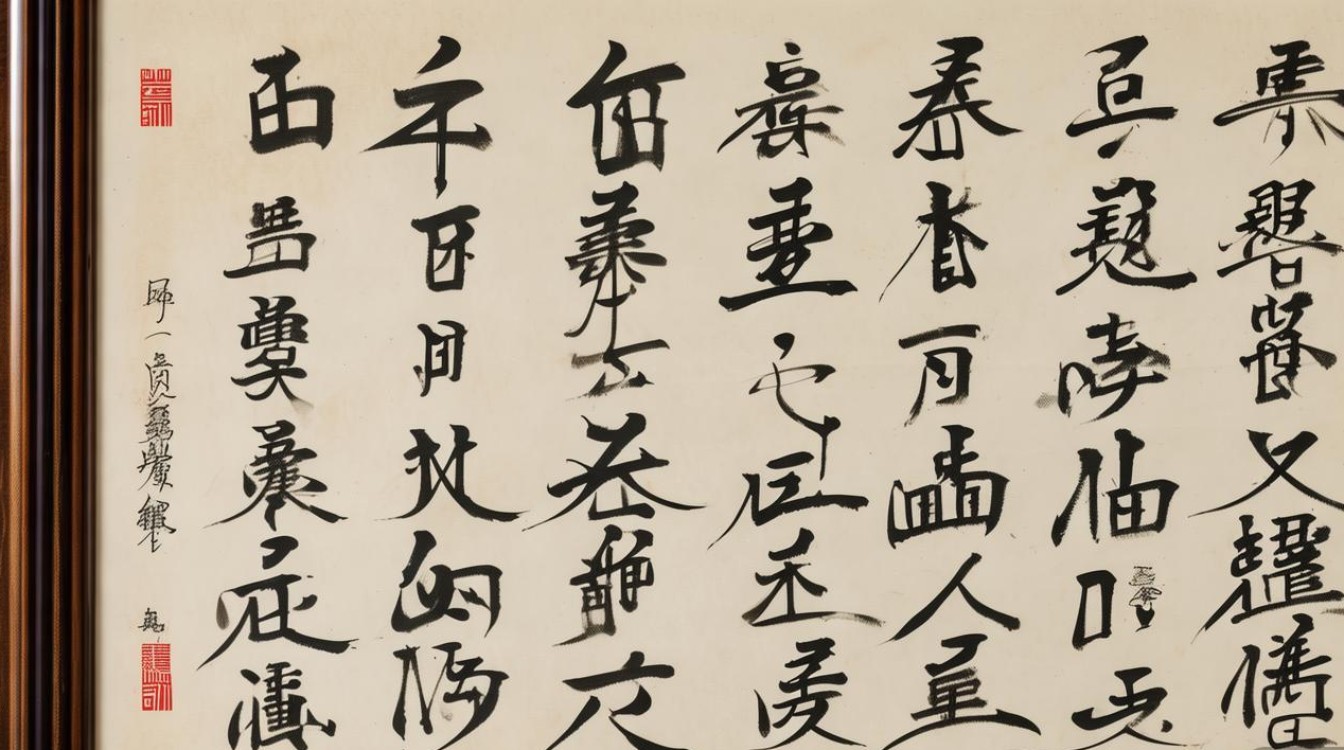

| 草书 | 《自叙帖》临作、《将进酒》 | 奔放洒脱,气势磅礴,兼具张旭、怀素的狂放与个人 temperamento | 使转如环,牵丝连带,一气呵成,线条刚柔并济,枯润相生 | 简化笔画,连绵不断,注重整体气势的营造,字形随势变形 |

在艺术理念上,张柏健始终秉持“书法乃心画,贵在写情”的核心主张,强调“师古不泥古,创新不离宗”,他认为,传统书法的传承并非简单的笔墨复制,而是对古人精神内核的深刻体悟与当代转化,他深入研究书史脉络,提出“晋尚韵、唐尚法、宋尚意、明尚态,当代书法当融四者之长,以时代精神为魂”的创作观,在实践层面,他注重“字外功”的修炼,将诗词、绘画、哲学等素养融入笔墨——其行书作品常以自作诗词为内容,如《江南春》《姑苏秋思》等,以线条的流动诠释诗词意境,达到“诗书一体”的境界;草书创作则强调“情动形言,取会风骚之意”,通过笔墨的疾徐、枯润、浓淡变化,抒发内心的情感波澜,这种“以技进道,以养促艺”的创作路径,使其作品既有传统法度的严谨,又具当代审美的新意。

张柏健的代表作品是其艺术理念的集中体现,以行书《兰亭集序》临作为例,此作既保留了王羲之原作“天下第一行书”的萧散简远之神韵,又融入了个人对时代审美的理解,用笔上,他弱化了原作的“蚕头燕尾”,强化了提按的层次感,使线条更具弹性与力度;结字上,在保持原作欹侧姿态的同时,适当调整了字的大小与疏密,使章法更显疏朗通透;墨色上,采用“浓淡枯湿”的丰富变化,从起笔的浓润到行笔的枯飞白,营造出“润含春雨,干裂秋风”的视觉效果,既尊重传统,又赋予经典以新的生命力,其自作诗词书法《江南烟雨图》,以行草书就,线条如江南春水般婉转流畅,结字似园林布局般错落有致,墨色浓淡相宜,巧妙地将苏州的烟雨朦胧与文人雅士的闲适心境融入笔墨,观之如临画境,品之如诵诗篇。

在书法教育领域,张柏健同样贡献卓著,他先后在苏州大学、南京艺术学院等高校担任书法专业导师,提出“技道双修、临创结合”的教学理念,强调“基础训练与个性培养并重”,他要求学生从楷书入手,夯实笔法、结构基本功,再通过行草创作体会情感表达,同时鼓励学生广泛阅读文史经典,提升综合素养,其创办的“柏健书法工作室”,定期举办公益书法讲座、青少年书法夏令营等活动,累计培养学员数千人,其中多人已在国内外书法展中崭露头角,他还主编《当代书法创作研究》《吴门书派传承与创新》等学术著作,系统梳理传统书法脉络,探索当代书法发展路径,为书法理论研究提供了重要参考。

张柏健的艺术影响力不仅局限于国内,更延伸至国际舞台,他多次受邀赴日本、韩国、新加坡、美国等地举办书法展览与学术交流,现场演示书法创作,以笔墨为语言,向世界展现中国书法的独特魅力,在2022年“中日当代书法展”上,他的草书作品《李白诗》被日本书道协会誉为“既有传统狂草的气势,又具现代构成的美感”,成为促进中日文化交流的桥梁,他常说:“书法是中国的,也是世界的。”正是这种开放包容的艺术视野,让他的作品在不同文化背景的观众中引发共鸣,推动了中国书法的国际化传播。

张柏健的书法艺术以其深厚的传统功底、鲜明的个人风格与强烈的人文关怀,成为当代书法传承与创新的典范,他的作品不仅是笔墨技巧的展现,更是中国传统文化精神的载体,从晋唐风骨到时代新声,从书斋雅集到国际舞台,他以笔墨为舟,载着书法艺术的精髓驶向更广阔的天地,为传统文化的当代复兴注入了源源不断的活力。

FAQs

问题1:张柏健的书法学习之路有何独特之处?

解答:张柏健的书法学习以“取法乎上,循序渐进”为原则,形成了“楷立根基、行草求变、隶篆养气”的系统路径,早年从唐楷(欧、颜)入手,打牢笔法与结构的基本功,强调“笔画饱满、结构严谨”;后转习魏晋行草,深研“二王”尺牍与《书谱》,注重线条的流动与气韵的贯通;中年兼攻汉隶《张迁碑》《曹全碑》与商周金文,汲取金石碑版的雄浑之气与古朴之韵,其独特之处在于“临帖与读帖并重”,不仅临摹字形,更通过读帖体会古人的用笔逻辑与情感表达,同时将绘画中的“墨分五色”理念引入书法,探索墨色的丰富表现力,最终实现“从形似到神似,再由神似至个性”的跨越。

问题2:如何欣赏张柏健书法作品中的“时代气息”?

解答:张柏健书法的“时代气息”主要体现在“内容创新、形式突破、精神共鸣”三个层面,内容上,他不仅书写经典诗词,还大量创作反映当代生活的自作诗词,如《抗疫赞歌》《高铁飞驰》等,将时代主题融入笔墨;形式上,他在传统章法基础上融入现代构成意识,通过字形的夸张变形、墨块的对比组合、空间的虚实处理,增强作品的视觉冲击力,如草书作品《新时代》,以大小错落的字形与浓淡干湿的墨色,营造出蓬勃向上的时代氛围;精神上,他的作品摒弃了传统书法的“书斋气”,强调“笔墨当随时代”,以昂扬向上的情感与开阔的视野,回应当代人的精神需求,使书法艺术从“文人雅玩”走向“大众共鸣”,展现出传统艺术在当代的生命力。