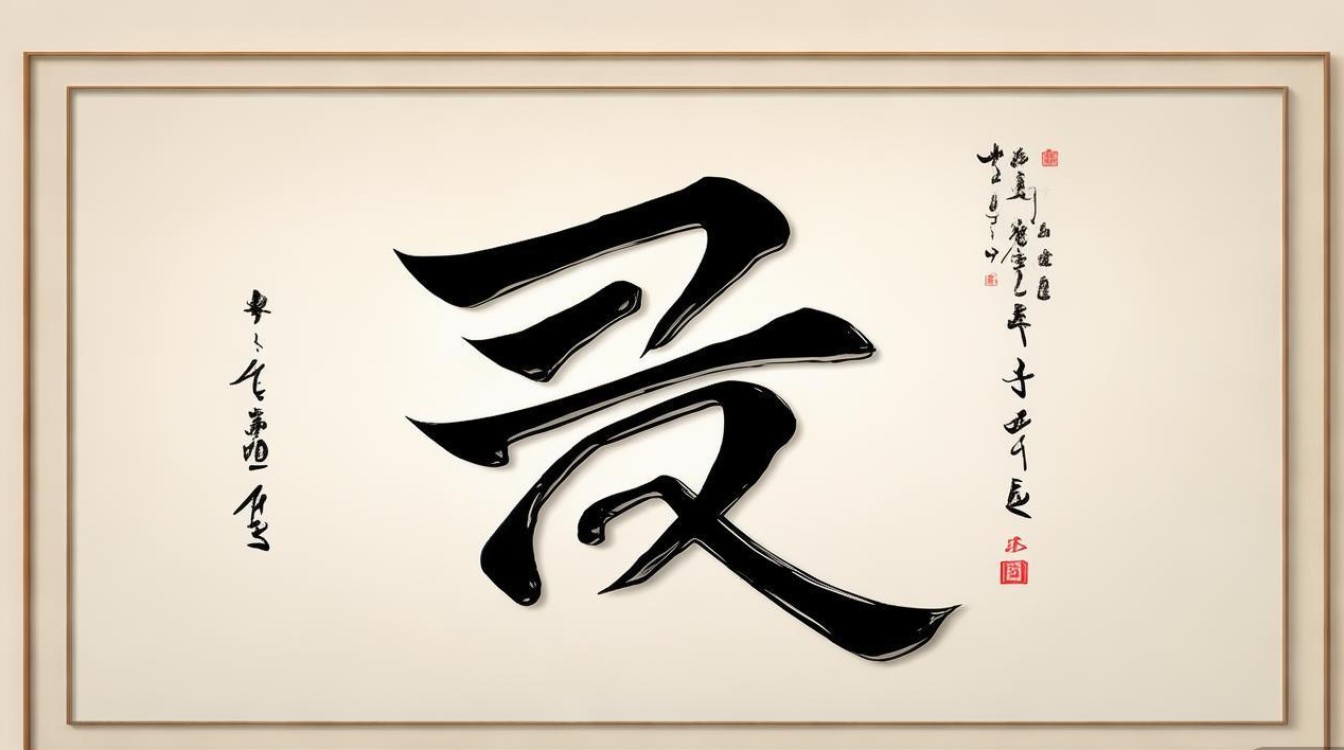

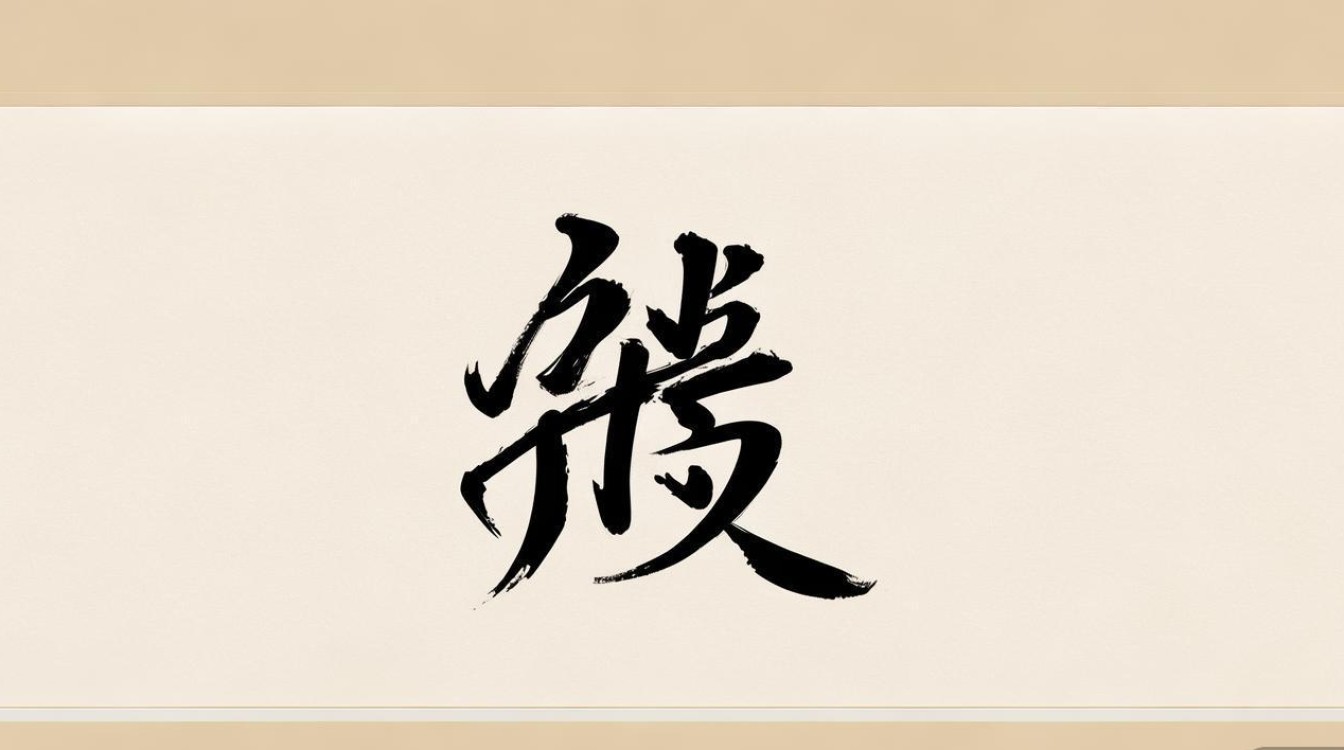

“彪”字在书法中是一个兼具力量感与动态美的典型字例,其字形结构左右相生、疏密有致,既承载着“虎纹”的原始意象,又通过笔墨演绎出“文采彪炳”的精神内涵,从字形源流看,“彪”字从“虎”“彡”,甲骨文中“虎”象形如猛虎之态,“彡”为斑纹之饰,小篆中二者相合,已具左右结构雏形;隶变后“虎”旁简化为“虍”,“彡”三撇渐趋规整,形成今之字形,这种演变过程,为书法创作提供了丰富的历史参照,也使得“彪”字的书写既需守住“虎”的雄浑气韵,又要兼顾“彡”的飘逸灵动。

从结构特征而言,“彪”字为左“虍”右“彡”的左右结构,左部“虍”笔画密集,横画较多,需注意中宫收紧,避免臃肿;右部“彡”为三撇,宜舒展飘逸,与左部形成疏密对比,楷书中,“彪”字常以“虍”的横钩为重心,钩画需劲挺有力,如虎睛之锐;“彡”三撇应有轻重变化,首撇短促,次撇稍长,末撇舒展,形成“一波三折”的节奏感,行书中,左右部件可适当穿插,“虍”的竖钩与“彡”的首撇可连笔书写,增强笔势连贯性;草书中则进一步简化,“虍”部或以圆转笔法代之,“彡”三撇或合并为连绵曲线,突出流动之美,不同书体对“彪”字结构的处理,体现了“违而不犯,和而不同”的书法美学原则。

书写技法上,“彪”字的用笔需刚柔相济,左部“虍”的横画宜用中锋,如“屋漏痕”般厚重,体现虎的威猛;竖钩需蓄势而发,钩出如“金刚杵”般刚劲,忌软弱无力,右部“彡”的三撇则多用侧锋,以取飘逸之态,首撇轻快如“折钗股”,次撇稍重,末撇则需送笔到位,如“锥画沙”般遒劲,墨色运用上,“彪”字宜浓淡相宜,“虍”部可浓墨显厚重,“彡”部可略淡显灵动,形成“浓淡相破”的视觉效果,章法布局中,“彪”字作为独立单字,需注意重心平稳,左部“虍”稍重,右部“彡”稍轻,整体如猛虎踞山,沉稳中见灵动;若用于词组(如“彪炳”“彪悍”),则需根据上下文调整大小、疏密,如“彪炳”中“彪”字可略大,“炳”字稍小,形成主次呼应。

历代书家对“彪”字的书写各具特色,王羲之《兰亭序》虽无“彪”字,但其行书笔意可作参考——左部“虍”的横画可取其“飘逸含蓄”,右部“彡”则学其“连带自然”;颜真卿楷书雄浑大气,“彪”字左部“虍”的横钩可取其“蚕头燕尾”的厚重,右部“彡”则用其“屋漏痕”的凝重,体现“雄浑彪悍”之韵;赵孟頫行书秀美流畅,“彪”字可学其“左右穿插”的灵动,左部“虍”的竖钩与右部“彡”的首撇连笔,形成“笔断意连”的节奏,当代书法创作中,书家常在传统基础上融入个人风格,或以“金石气”强化“彪”字的力度,或以“写意性”突出其飘逸,展现出“彪”字书法的当代生命力。

为更直观对比不同书体“彪”字的结构特点,特制下表:

| 书体 | 结构特点 | 笔画特征 | 审美风格 |

|---|---|---|---|

| 楷书 | 左右均衡,中宫收紧 | 横平竖直,笔画分明 | 端庄严谨,气势内敛 |

| 行书 | 左右穿插,笔势连贯 | 连带自然,轻重变化 | 流畅灵动,气韵生动 |

| 草书 | 笔画简化,结构重组 | 圆转连绵,省减笔画 | 潇洒奔放,一气呵成 |

| 隶书 | 扁平舒展,蚕头燕尾 | 横画宽博,波磔明显 | 古朴厚重,稚拙天趣 |

在书法创作实践中,“彪”字的书写需避免两种常见问题:一是左部“虍”过于拥挤,导致右部“彡”局促,失去疏密对比;二是“彡”三撇平行等长,缺乏节奏变化,显得呆板,正确的处理应是“虍”部横画有长短俯仰,“彡”部三撇有轻重提按,如“高山坠石”般富有力量感,又如“行云流水”般自然流畅。“彪”字在楹联、匾额等大幅作品中,可适当放大“彡”部,增强视觉张力;在小品、册页等小幅作品中,则需收缩笔画,追求“小中见大”的精致。

“彪”字的书法艺术,不仅是笔墨技巧的展现,更是文化精神的载体,从“虎纹”的原始图腾到“文采彪炳”的人文内涵,“彪”字始终承载着中国人对“勇”与“文”的双重追求,书法通过点画的轻重、结构的疏密、笔势的缓急,将这种内涵转化为可视的艺术形象,使观者在笔墨中感受到“彪炳日月”的雄浑气魄与“彪炳千古”的文化自信,这种从字形到精神的升华,正是“彪”字书法的独特魅力所在。

FAQs

-

初学者练习“彪”字书法时,如何把握左右结构的平衡?

初学者可先通过“米字格”定位,左部“虍”占据左侧约2/3空间,右部“彡”占据右侧约1/3空间,注意“虍”的横钩末端与“彡”的首撇在垂直方向上留出适当空隙,避免左右粘连,书写时先轻描出左右轮廓,再逐笔填充,左部笔画宜紧凑,右部三撇需舒展,通过“左密右疏”的对比实现平衡,待熟练后可脱离米字格,凭手感把握结构。

-

“彪”字在行书中如何体现“笔势连贯”?

行书中“彪”字的笔势连贯主要体现在左右部件的连带关系上,书写时,“虍”的最后一笔(竖钩)可顺势向右带出,与“彡”的首撇连成一笔,形成“钩撇连写”;“彡”的后两撇可顺势向右下延伸,与下一字的起笔呼应,通过“虚笔”处理(如“虍”的横画末端不封口,与“彡”的首撇形成气韵贯通),增强行笔的流畅性,避免笔画断开导致的气韵断裂。