张振涛书法植根于传统沃土,在碑帖融合的探索中形成了雄秀兼备的独特风貌,作为当代书法领域的践行者与研究者,他深耕笔墨四十余载,上溯秦汉篆隶的朴拙,下迄宋人尚意的风骨,以“守正不泥古,创新不离宗”为创作圭臬,在笔墨线条间构建起既有金石气韵又具书卷气息的艺术世界。

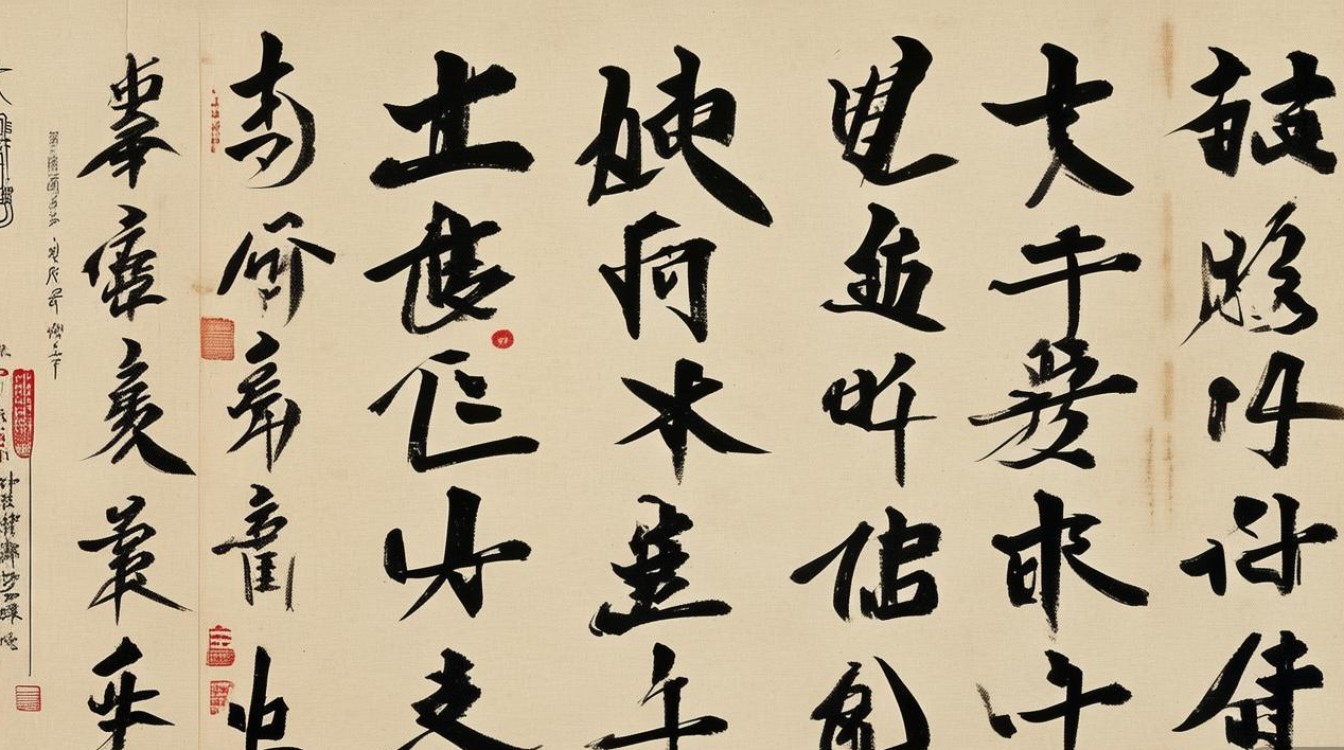

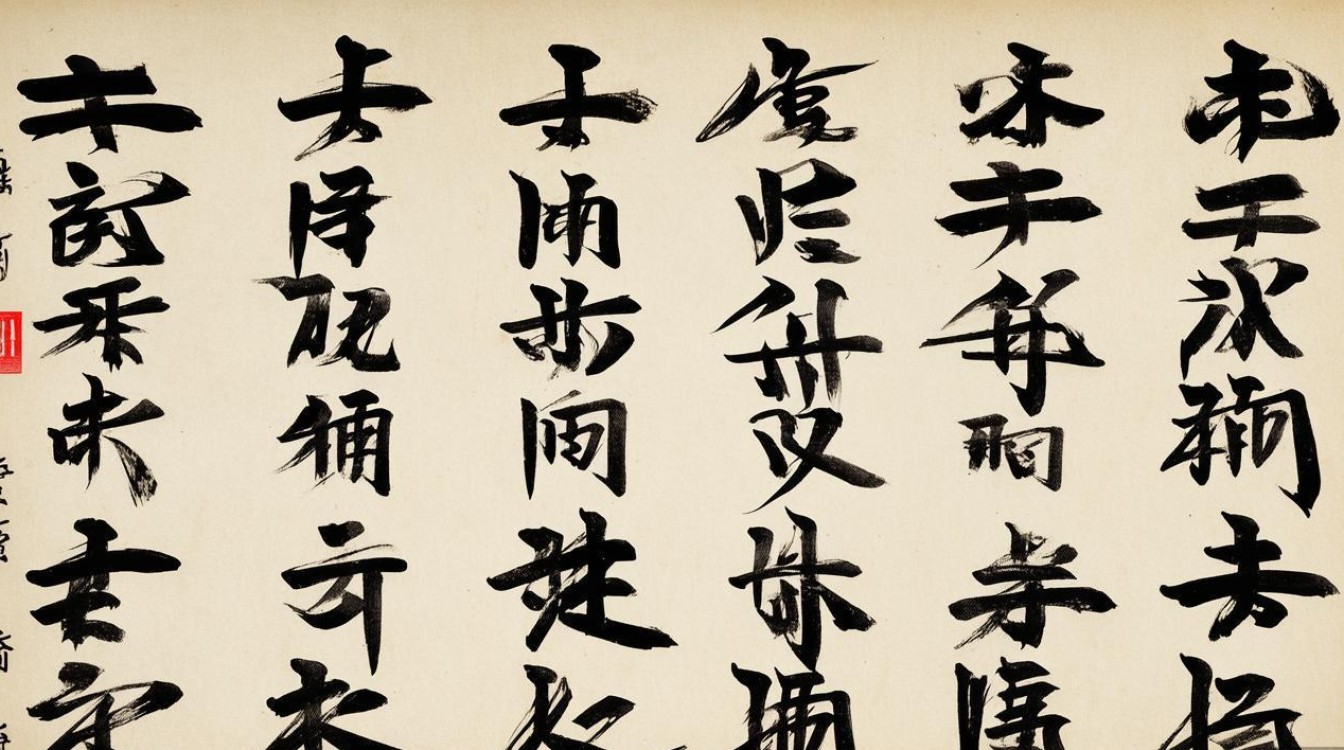

其书法风格以行草为最,兼具楷书的端庄与草书的灵动,用笔上,他深谙“屋漏痕”与“折钗股”之妙,中锋行笔如锥画沙,力透纸背;侧锋取势如刀斫木,斩钉截铁,线条质感丰富,既有“屋漏痕”的浑厚凝重,又有“飞白”的通透空灵,在疾涩顿挫间形成强烈的节奏感,结字上,他打破传统书体的疆界,将楷书的平正、隶书的扁方、草书的欹斜巧妙融合,字形或疏可走马,或密不透风,在欹正相生中营造出奇正相生的视觉效果,章法布局上,他注重虚实对比,通过字间的大小错落、行气的疏密开合、墨色的浓淡枯润,形成“计白当黑”的意境,使整幅作品如乐章般跌宕起伏,气韵贯通。

张振涛的书法创作始终秉持“以书载道”的理念,认为笔墨不仅是技法的展现,更是文化精神的载体,他早年遍临《张迁碑》《兰亭序》《祭侄文稿》等经典碑帖,打下了坚实的传统功底;后融合汉隶的雄强与宋人尚意的抒情,逐渐形成“雄中见秀、拙中寓巧”的个人风格,其作品《心经》行楷,笔力遒劲而不失温润,结字端庄而暗含流动,将佛教的空灵与儒家的中和融为一体;《赤壁赋》行草,则如苏轼笔下的“行云流水”,墨色浓淡相间,线条连绵不绝,展现出文人书法的雅逸之气。

为更清晰呈现张振涛书法的艺术特色,可概括如下:

| 维度 | 艺术特色 |

|---|---|

| 风格定位 | 碑帖融合,雄秀兼备;以行草为核,兼及楷隶,兼具金石气韵与书卷气息。 |

| 用笔特点 | 中锋侧锋结合,“屋漏痕”笔法凝重,“飞白”墨韵通透,疾涩顿挫间形成强烈节奏感。 |

| 结字规律 | 打破书体界限,融合楷隶草的平正、扁方、欹斜,奇正相生,疏密有致。 |

| 章法布局 | 注重虚实对比,计白当黑,字间错落、行气疏密、墨色枯浓形成乐章般的跌宕起伏。 |

| 文化内核 | 以书载道,将儒释道精神融入笔墨,作品兼具形式美感与文化深度。 |

在当代书法传承与推广中,张振涛亦身体力行,他长期从事书法教育工作,提出“技进乎道,以文化人”的教学理念,强调技法训练与文化修养并重;同时通过举办个人展览、出版书法集、开展公益讲座等形式,让更多人感受书法艺术的魅力,其作品被多家美术馆、博物馆收藏,成为连接传统与现代的桥梁,为当代书法的发展注入了新的活力。

FAQs

Q:张振涛书法的“碑帖融合”具体体现在哪些方面?

A:张振涛的碑帖融合主要体现在三个方面:一是用笔上,融合碑刻的“金石气”(如《张迁碑》的方笔斩截)与帖学的“书卷气”(如《兰亭序》的圆转流畅),形成刚柔并济的线条;二是结字上,取碑刻的雄浑朴拙(如汉隶的扁方结构)与帖学的灵动飘逸(如王羲之的行草欹侧),奇正相生;三是意境上,将碑刻的苍茫厚重与帖学的雅逸空灵结合,既具力量感又富文人气息。

Q:初学者如何学习张振涛书法的风格?

A:初学者可分三步走:第一步,夯实传统根基,先临摹《兰亭序》《九成宫》等帖学经典,掌握笔法与结字的基本规律;第二步,融入碑刻元素,临摹《张迁碑》《曹全碑》等汉隶碑刻,体会方笔与拙趣;第三步,尝试融合实践,从简单行草作品入手,逐步将碑的雄强与帖的灵动结合,注意墨色变化与章法布局,最终形成个人理解下的“碑帖融合”风格。