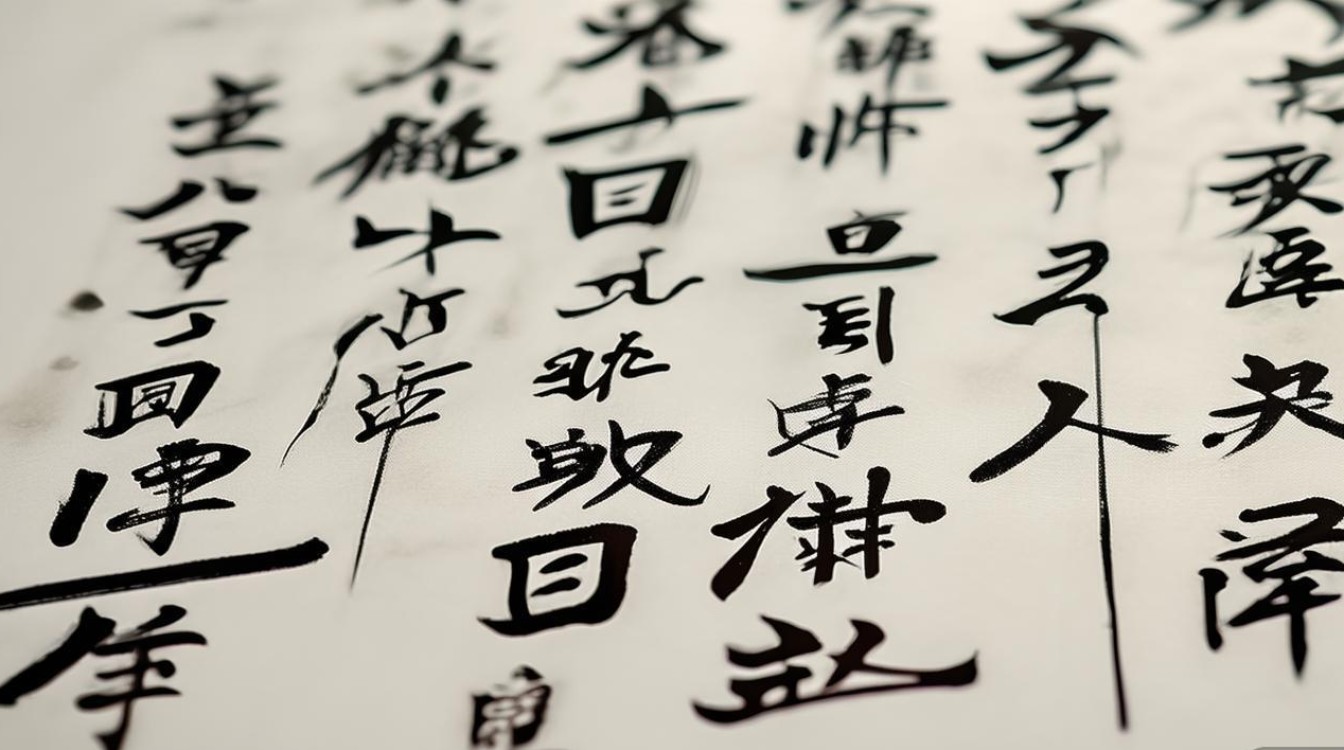

李聚精的书法艺术,植根于传统沃土,融汇碑帖之长,以独特的笔墨语言在当代书坛独树一帜,他幼承家学,少时即临池不辍,遍临楷、行、草、隶、篆诸体,尤钟情于晋唐风骨与宋意韵的结合,在数十年的笔墨实践中,逐渐形成“刚柔相济、气韵生动”的个人风格,其书法不仅追求技法层面的精纯,更注重内在精神的传达,被誉为“有温度的传统笔墨”。

在用笔上,李聚精深谙“屋漏痕”“折钗股”之妙,既强调中锋用笔的浑厚凝重,又不侧锋取势的灵动多姿,其笔画起笔多藏锋含蓄,如“高山坠石”,行笔提按分明,如“绵里裹铁”,收笔或回锋藏气,或露锋斩截,方圆兼备,刚柔相济,以行书作品《赤壁赋》为例,横槊赋诗”四字,横画起笔方峻,如刀斫斧劈,行笔中锋饱满,如锥画沙,收笔则轻顿慢提,含蓄内敛,既见晋人笔法的雅逸,又具唐人法度的严谨,而在草书创作中,他则善用“使转”之妙,笔势连绵不绝,如“惊蛇入草,飞鸟出林”,通过牵丝映带增强线条的流动感,却又在疾涩中控制节奏,避免滑俗,展现出“险中求稳、动中寓静”的艺术张力。

结体方面,李聚精打破传统书体的界限,楷书中融入行书的流动感,行书中偶见草书的牵丝,形成“奇正相生”的视觉效果,其楷书结体方正而不呆板,如《九成宫》拓本中的“中”字,重心稳固,笔画疏密有致,左竖细劲如弓,右横厚重如砥,既得欧体险峻之姿,又兼颜体宽博之韵;行书结体则欹正相生,如《兰亭集序》临作中的“之”字,或俯或仰,或收或放,二十余字无一雷同,却气脉贯通,展现出“从心所欲不逾矩”的自由境界,他还善于通过部首的变形与组合打破常规,如“风”字将“几”部化为斜势,与“虫”部的弧线形成对比,既稳定字形,又增添动态美感。

章法布局上,李聚精注重虚实相生、计白当黑,其作品或疏可走马,如巨幅草书《将进酒》,通篇一气呵成,行距疏朗,字字独立而气脉相连,留白处如“行云流水”,给人以开阔之感;或密不透风,如小楷《道德经》,字径不足一厘米,却笔画清晰,行列井然,密而不乱,展现出“小中见大”的匠心,他尤其擅长通过墨色的浓淡枯湿增强层次感:浓墨如“高山坠玉”,厚重沉稳;淡墨如“轻烟笼月”,朦胧雅致;枯墨如“万岁枯藤”,苍劲老辣,在《祭侄文稿》临作中,墨色由润至枯的变化,恰与文中悲愤的情感起伏相契合,达到“书为心画”的艺术境界。

代表作品是其艺术理念的集中体现,以下是部分经典作品的风格分析:

| 作品名称 | 书体 | 风格特点 | 艺术价值 |

|---|---|---|---|

| 《心经》 | 楷书 | 笔画遒劲,结体方正,兼具欧体险峻与颜体宽博 | 体现楷书功底,为初学者临摹范本 |

| 《赤壁赋》 | 行书 | 行云流水,牵丝映带,节奏明快 | 展现行书动态美,情感表达充沛 |

| 《草书千字文》 | 草书 | 笔势连绵,一气呵成,章法跌宕 | 融合张旭、怀素狂草精神,个人风格鲜明 |

| 《金刚经》 | 小楷 | 字小而精,笔画清劲,章法疏朗 | 体现“小中见大”的控笔能力,兼具禅意 |

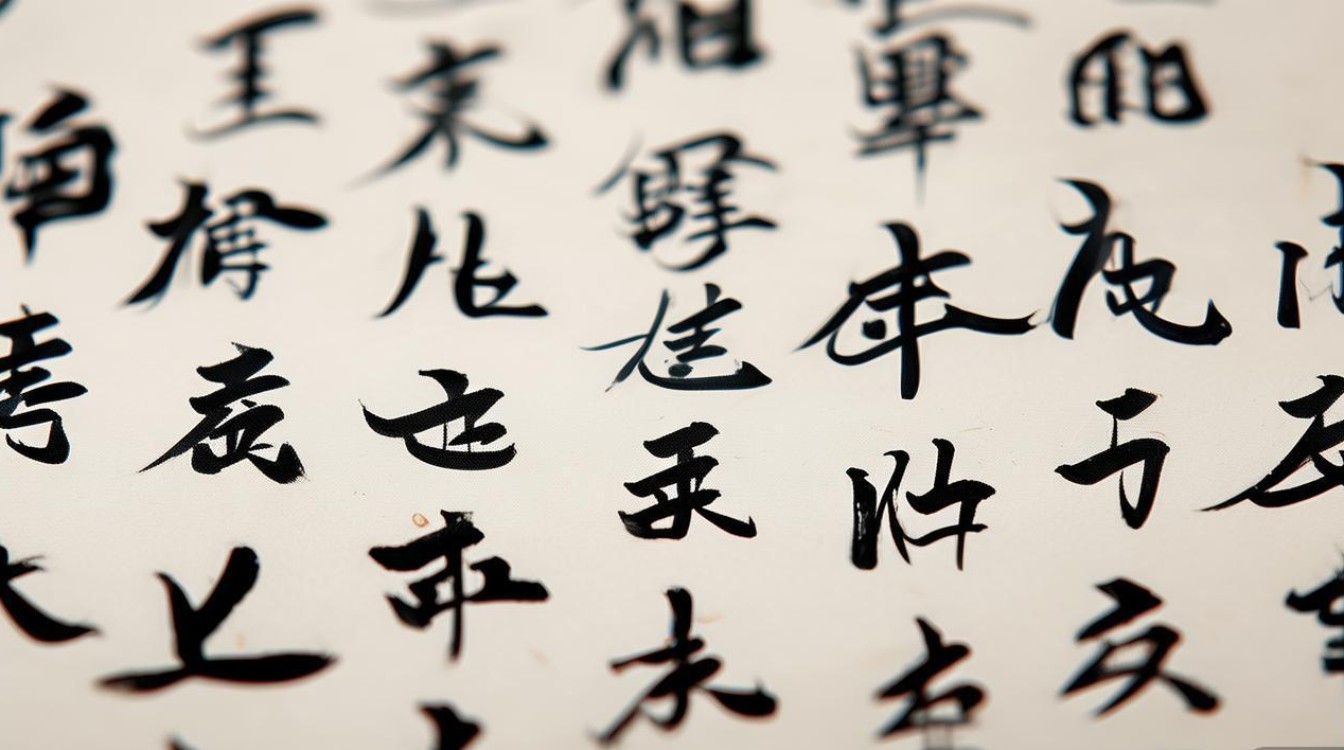

李聚精的艺术理念,核心在于“师古而不泥古”,他认为书法不仅是技巧的展现,更是心性的流露,强调“字外功”的重要性,他曾言:“临帖是‘打地基’,读书是‘添砖瓦’,只有二者结合,才能筑起书法的高楼。”为此,他不仅精研书法史论,更广泛涉猎诗词、哲学、绘画等艺术门类,将绘画中的“墨分五色”融入书法,将诗词的意境转化为笔墨的节奏,形成“以书入画,以画养书”的艺术互鉴,在书法教育上,他主张“因材施教”,根据学员的性格与基础定制学习路径,强调“先立后破”,在掌握传统法度后再追求个性表达,培养了一批兼具传统功底与创新意识的书法人才。

李聚精的书法,以传统为基,以创新为翼,在笔墨间传递着中国文化的精神内核,其作品既有古法传承的严谨,又有时代审美的灵动,为当代书法艺术的发展注入了新的活力。

FAQs

问:李聚精的书法风格主要受到哪些传统书家的影响?

答:李聚精的书法风格主要融合了晋代王羲之、王献之的“二王”风韵,唐代颜真卿的雄浑大气、欧阳询的险峻挺拔,以及宋代苏轼的“尚意”书风,同时吸收了清代碑学的朴拙之气,他尤其注重“帖学”的流畅与“碑学”的厚重结合,既取“二王”的雅逸,又取颜真卿的骨力,形成了既有传统底蕴又具个人特色的面貌。

问:初学者学习李聚精书法应从哪些方面入手?

答:初学者宜先从楷书入手,临摹其《心经》等楷书作品,体会用笔的提按转折与结体的方正严谨;再过渡到行书,重点把握《赤壁赋》中的行笔节奏与牵丝映带;草书学习需在掌握楷、行基础上,从《草书千字文》中理解笔势的连贯与章法的布局,建议多读其书法理论文章,体会“字外功”对书法创作的重要性,避免单纯追求形似,而忽略气韵的传达。