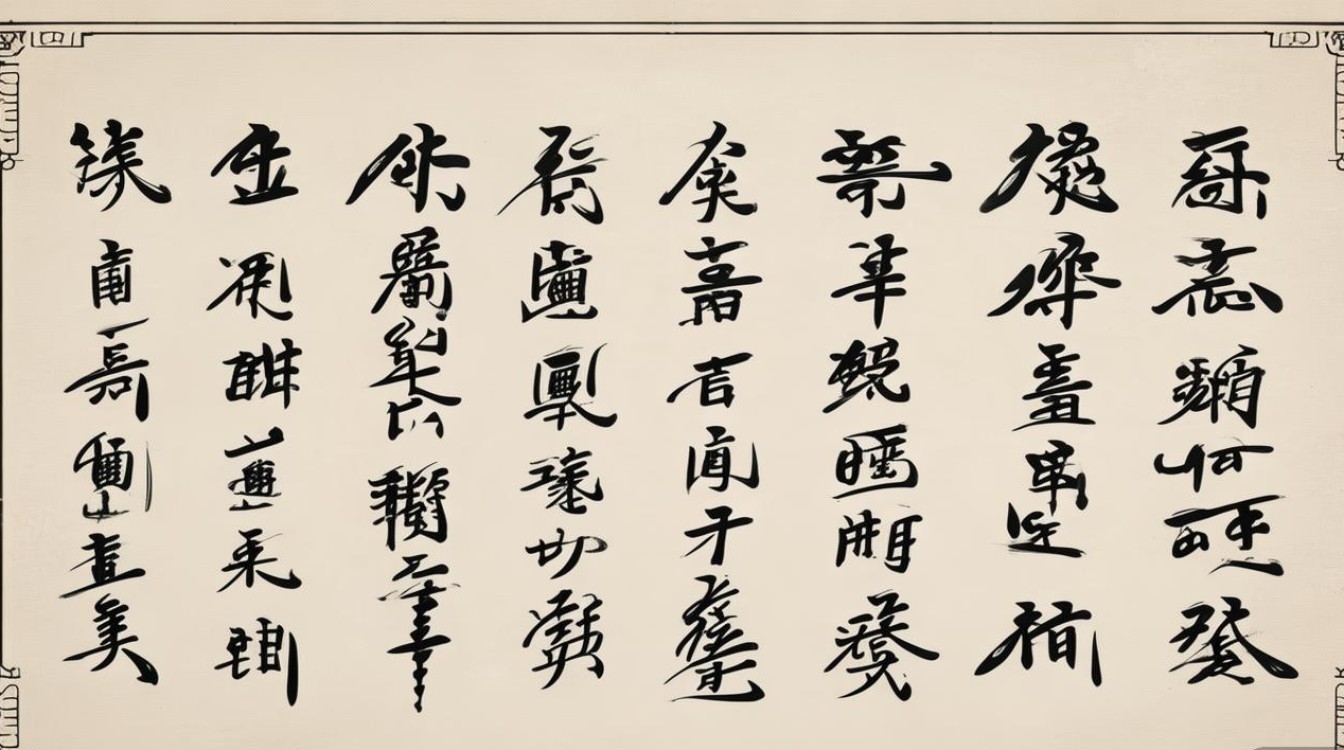

丁忠兵的书法艺术,以深植传统的笔墨根基为底,融通古今的审美视野为翼,在当代书坛形成了独具辨识度的艺术风貌,他的作品既见晋唐法度的严谨,又含宋人意趣的洒脱,更以现代意识的创新赋予古典书法新的生命力,成为连接传统书法与当代审美的重要纽带。

师古出新:书法风格的形成脉络

丁忠兵的书法之路,始于对传统的深度溯源,幼年时,他临摹颜真卿《多宝塔碑》,以楷书入门,在方正端庄的笔画中体会“屋漏痕”的力度与“锥画沙”的浑厚;少年时期转攻《兰亭序》《圣教序》,于二王行草的流转中领悟笔法的灵动与气韵的贯通;青年阶段,他遍临汉碑《张迁碑》《曹全碑》,汲取碑刻的雄强朴拙,同时研习王铎、傅山的行草,从涨墨与飞白中感受情感的奔放,这种“楷筑基、行求变、碑帖互融”的学习路径,让他的书法在传统中扎下深根,又在时代语境中寻求突破。

近年来,丁忠兵将目光投向简牍与敦煌写经,从中汲取率真自然的笔意,简牍的便捷与写经的虔诚,让他摆脱了明清以来书法的“尚奇”之风,转向对“书为心画”的本真追求,他的作品中,既有《张迁碑》的方笔顿挫,又有《兰亭序》的圆转流畅,更有简牍的率性飞白,形成了“碑为骨、帖为韵、简为趣”的独特风格。

笔墨特质:艺术特色解析

丁忠兵的书法,以“笔法精微、墨法丰富、章法奇崛、意境深远”为核心特质,在笔墨的浓淡干湿与结构的欹正相生中,构建起丰富的视觉与精神世界。

笔法上,他讲究“中锋为主,侧锋为辅”,中锋取劲,侧锋取妍,如横画“一波三折”,起笔藏锋、行笔稳健、收笔顿挫,既见颜体的筋骨,又含王韵的灵动;捺画“蚕头燕尾”,以逆锋入笔,铺毫后缓出,尾笔轻挑,含蓄而富有张力,在行草书中,他擅长“牵丝引带”,字与字之间的连带如“行云流水”,既保持独立字形的清晰,又形成整体的连贯节奏。

墨法上,他追求“浓淡枯湿,变化自然”,浓墨如漆,沉厚凝重,如楷书作品《心经》,字字如刻,力透纸背;淡墨似烟,清雅朦胧,如行草《赤壁赋》,墨色由浓转淡,营造出“江上清风”般的飘逸感;枯笔飞白,苍劲老辣,如《古诗四帖》中的“老”字,枯笔处如万岁枯藤,尽显岁月沧桑,这种墨色的层次变化,让作品在静态中蕴含动态的情感起伏。

章法上,他打破“横平竖直”的常规布局,追求“疏可走马,密不透风”的节奏感,行书作品《将进酒》,字大小错落,行距疏密有致,长线条如“黄河之水天上来”,奔放不羁;短笔画如“高堂明镜悲白发”,凝重含蓄,形成“大珠小珠落玉盘”般的韵律,草书作品《古诗四帖》,则以“连绵草”为主,字形欹侧,行气贯通,如狂风骤雨,一气呵成,极具视觉冲击力。

意境上,他的书法既有文人书法的“书卷气”,又具时代精神的“雄浑气”,小楷作品《千字文》,结体方正,笔法细腻,如“清风出袖,明月入怀”,尽显文人的雅致;榜书作品《龙》,以大字草书写就,笔画如龙腾虎跃,气势磅礴,展现当代书法的豪迈气象。

技法深耕:从传统到创新的实践

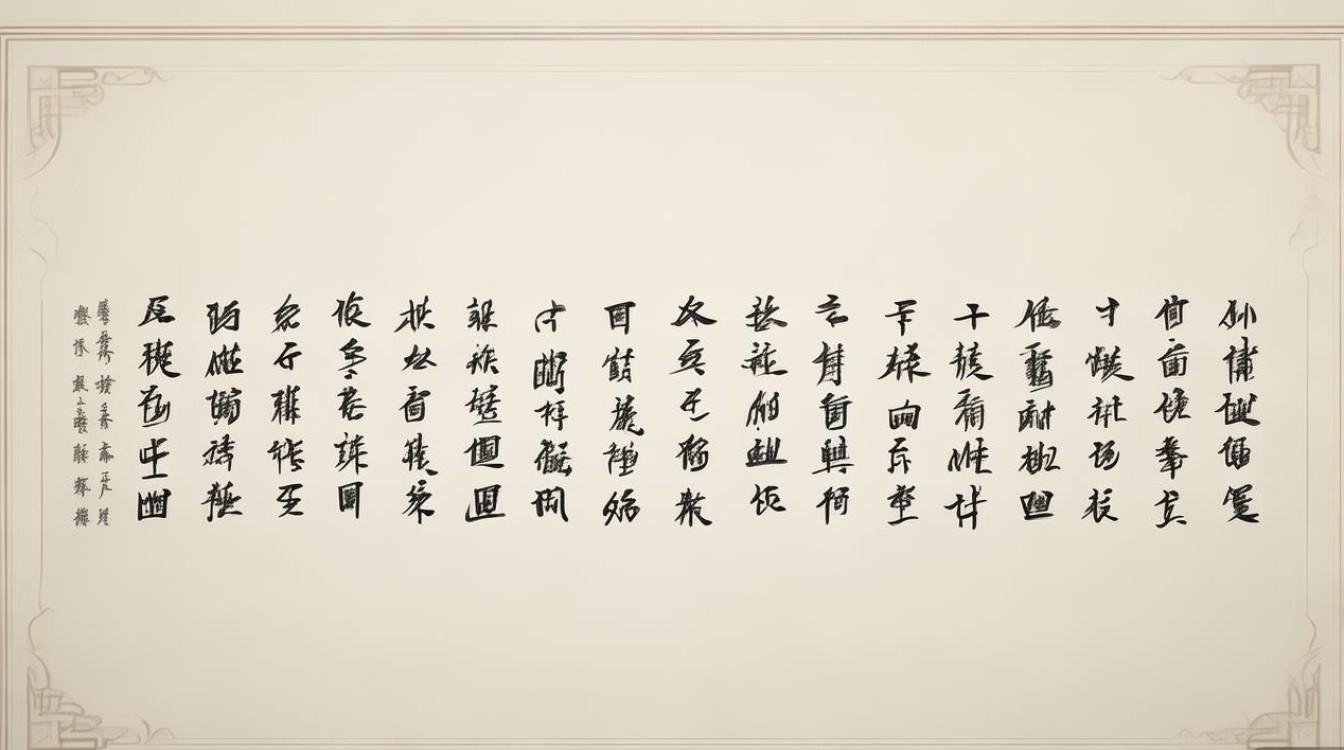

丁忠兵的书法,不仅是笔墨技巧的展现,更是对“传统与创新”关系的深刻思考,在结体上,他打破“平正安稳”的常规,追求“险中求稳,奇中寓正”,如“神”字,左部“示”字旁写得紧凑,右部“申”则舒展撇捺,形成“左紧右松”的对比;“逸”字,上部“兔”以斜势取势,下部“辶”以平稳收尾,险中见稳,极具张力。

在行气上,他注重“字独立而气相连”,行书作品《兰亭集序临创》,既保留了原帖的流畅自然,又融入个人理解的“断连变化”:有的字独立成形,如“之”“也”;有的字上下连带,如“怀”“游”;有的字左右呼应,如“天”“地”,形成“断处仍连,连处不断”的行气脉络。

在临创结合上,他主张“临古不泥古,创新不离宗”,临摹《张迁碑》时,他保留碑刻的方笔与厚重,却弱化了其“笨拙”感,加入行笔的流畅性,使作品更显灵动;创作《杜甫诗》时,他以王铎行草为框架,融入汉碑的笔意,既见古意,又有新貌。

社会影响:书法艺术的当代价值

丁忠兵的书法艺术,不仅在创作上成就斐然,更在文化传播与教育传承中发挥着重要作用,他多次参与“全国书法展”“国际书法交流展”,作品被中国国家博物馆、中国美术馆等专业机构收藏,成为当代书法的代表之一,他致力于书法教育,创办书法工作室,培养青少年书法家,通过线上课程与线下讲座,普及书法知识,让更多人感受书法的魅力。

他的作品,既有对传统的敬畏,又有对时代的回应,为当代书法的“守正创新”提供了可贵的实践样本,正如他所言:“书法是根植于传统土壤的艺术,唯有不断汲取传统的养分,才能在时代浪潮中开出新的花朵。”

丁忠兵书法主要书体风格及代表作品

| 书体 | 风格特征 | 代表作品 | 艺术价值 |

|---|---|---|---|

| 行书 | 碑帖互融,笔法灵动,章法跌宕 | 《赤壁赋》《将进酒》 | 融合晋唐雅逸与明清雄浑,展现行书的时代性 |

| 草书 | 张旭、怀素为基,墨色多变,气势奔放 | 《古诗四帖》《春江花月夜》 | 以狂草写心境,释放情感张力 |

| 楷书 | 颜体骨力,赵韵秀润,端庄中见灵动 | 《心经》《千字文》 | 传承楷书法度,展现文人雅致 |

| 隶书 | 汉碑朴拙,融入篆意,浑厚古朴 | 《张迁碑临创》《石门颂集联》 | 以碑为骨,复兴隶书的雄强气象 |

相关问答FAQs

问题1:丁忠兵书法的“碑帖互融”具体体现在哪些方面?

解答:“碑帖互融”是丁忠兵书法的核心理念,指将碑刻的雄强朴拙与帖学的雅逸流畅有机结合,具体而言,他在楷书中融入汉碑的方笔与厚重,如《心经》的“横画”取法《张迁碑》的方折,收笔则借鉴颜真卿的顿挫;行草书中,他以二王帖学的流畅为基调,加入王铎涨墨的浓淡变化与傅山草书的欹侧结构,如《赤壁赋》的“行笔”如王羲之般飘逸,“墨色”则似王铎般浓烈枯涩交替,既保留了帖的韵律,又增添了碑的骨力,形成“刚柔并济”的艺术效果。

问题2:初学者如何学习丁忠兵书法的风格?

解答:初学者学习丁忠兵书法,需遵循“先传统,后创新;先基础,后风格”的路径,以楷书入门,临摹颜真卿《多宝塔碑》或赵孟頫《胆巴碑》,掌握中锋用笔与结体规律;学习行书,从《兰亭序》《圣教序》入手,体会二王的笔法流转与气韵贯通;临习汉碑《张迁碑》或《曹全碑》,汲取碑刻的方笔与朴拙,为“碑帖互融”打下基础,在掌握传统技法后,可尝试分析丁忠兵作品的章法与墨法,如行书的疏密对比、草书的墨色变化,但需避免盲目模仿形似,重点理解其“以古为新”的创作理念,在传统基础上融入个人理解,逐步形成独特风格。