老沙翡翠是翡翠市场中极具价值的品类,因其独特的质地、稀缺的产量和深厚的文化底蕴,成为收藏家和爱好者争相追逐的对象,要深入了解老沙翡翠,需从其定义、特征、形成原因、市场价值及鉴别方法等多维度展开。

老沙翡翠并非特指某个矿坑的翡翠,而是对“老坑翡翠”中品质上乘者的俗称。“老坑”在翡翠开采中指代历史悠久、开采难度大、翡翠质地细腻的次生矿床,这些矿床历经数百万年的地质作用,翡翠原石经过河流搬运、风化筛选,质地较松散的部分被剥离,残留的优质部分形成“老沙料”,其核心特征在于“种老、水足、肉细、棉少”,即结构紧密、透明度高、晶体颗粒细腻、内含物少,整体呈现出温润通透的质感。

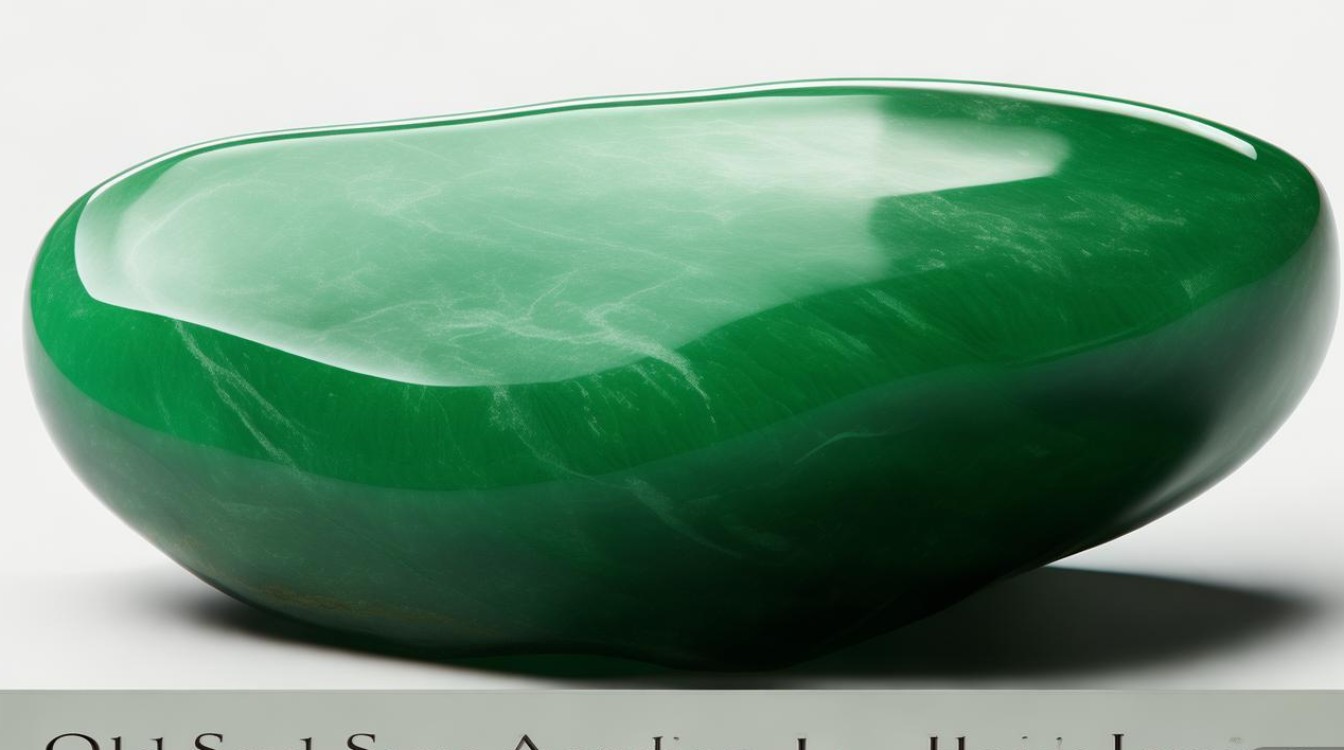

从质地来看,老沙翡翠的晶体结构多呈微细粒变晶结构,甚至隐晶质结构,肉眼几乎看不到颗粒感,上手感觉细腻光滑,其透明度多达到冰种以上,高品质的老沙玻璃种翡翠,在光线下能呈现出莹光效果,即“起荧”,这是由于翡翠内部晶体排列有序,对光线产生漫反射所致,颜色方面,老沙翡翠以绿色最为珍贵,尤其是帝王绿、正阳绿等色调,颜色分布均匀且自然,色根清晰而不扎眼;紫色(春色)、红色(翡色)等老沙翡翠也因质地细腻而备受青睐,但产量较少。

光泽是老沙翡翠的另一重要特征,因其表面光滑、结构致密,在抛光后呈现出强烈的玻璃光泽,且带有“刚性”,即光泽锐利、坚硬,仿佛金属般冷冽,这种“刚味”是新坑翡翠难以企及的,高品质老沙翡翠常有“起胶”现象,即视觉上如胶水般粘稠、柔润,这是晶体颗粒细腻且排列紧密的体现,赋予了翡翠独特的灵动感和高级感。

老沙翡翠的形成与其地质环境密切相关,翡翠原生矿形成于地壳深部的高温高压环境,后经地壳运动抬升至地表,在河流等外力作用下,原石被搬运至低洼处,经过长时间的水流冲刷和风化作用,形成砂矿床(即“老坑”),这一过程中,质地疏松、裂隙发育的部分被淘汰,质地坚硬、结构稳定的部分留存下来,成为老沙翡翠的原料,而新坑翡翠多为原生矿直接开采,未经搬运筛选,晶体颗粒较粗,结构相对松散,因此透明度和细腻度往往不及老沙翡翠。

在市场价值上,老沙翡翠因其稀缺性和卓越品质,价格远高于普通翡翠,尤其是老沙玻璃种、高冰种翡翠,近年来在拍卖会上的成交价屡创新高,其价值受“种、水、色、工”四大因素影响:种水是基础,老沙翡翠的“老种”属性决定了其价值的稳定性;颜色是关键,以绿色为例,色调越正、饱和度越高、分布越均匀,价值越高;工艺则能锦上添花,精湛的雕工能最大化展现翡翠的美感,提升收藏价值。

鉴别老沙翡翠需从多方面入手,避免与B货、C货翡翠或新坑翡翠混淆,以下为老沙翡翠与新坑翡翠的简要对比:

| 特征维度 | 老沙翡翠 | 新坑翡翠 |

|---|---|---|

| 结构特征 | 晶体细腻,颗粒感微弱或无 | 晶体较粗,可见明显颗粒感 |

| 透明度与光泽 | 透明度高(冰种以上),玻璃光泽强,有刚性和起荧 | 透明度较低,光泽较柔和,缺乏刚性 |

| 手感 | 沉甸甸,触感温润细腻 | 相对较轻,触感略粗或发干 |

| 颜色分布 | 色根自然,过渡均匀 | 颜色可能较“飘”或分布不均 |

| 内含物 | 棉少且形态细小,分布均匀 | 棉较多,可能裂隙发育 |

需警惕B货翡翠(酸洗充胶处理)和C货翡翠(染色处理),B货翡翠在强光下可见酸蚀网纹,结构松散,光泽呆板;C货翡翠颜色沿裂隙分布,在放大镜下可见颜色堆积,且不耐久,易褪色,老沙翡翠则天然形成,颜色与结构融为一体,无人工处理痕迹。

相关问答FAQs

Q1:老沙翡翠一定比新坑翡翠贵吗?

A:不一定,虽然老沙翡翠整体品质更优,但新坑翡翠中若出现高品质的“新坑老种”(即部分新坑矿床中未经搬运但质地细腻的翡翠),其价值也可能高于普通老沙翡翠,从稀缺性和稳定性来看,老沙翡翠因历经自然筛选,质地更可靠,长期收藏价值更高,实际价格需结合具体种水、颜色、工艺综合判断,不能仅以“老坑”或“新坑”一概而论。

Q2:如何通过简单方法初步辨别老沙翡翠和B货翡翠?

A:可通过“一看、二摸、三听、四查”初步判断,一看,在自然光下观察老沙翡翠光泽锐利、刚性强,B货翡翠光泽较暗,可见酸蚀纹(蜘蛛网状纹路);二摸,老沙翡翠触感冰凉、细腻,B货翡翠因充胶可能有粘滞感;三听,用硬物轻轻敲击,老沙翡翠声音清脆悦耳,B货声音沉闷;四查,要求商家提供权威鉴定证书,B货证书会注明“处理翡翠”,并可见检测机构备注的酸洗、充胶等特征。