翡翠带皮鉴定是翡翠原石评估中的核心环节,尤其对于赌石爱好者而言,皮壳的状态直接关系到对内部翡翠质地、颜色、种水的初步判断,翡翠原石在形成过程中,受地质运动、风化侵蚀等影响,表面会形成一层“风化壳”,即皮壳,不同矿区的翡翠原石,因形成环境差异,皮壳特征千差万别,而天然皮壳的细微变化,往往隐藏着内部翡翠的“密码”,带皮鉴定需结合皮壳类型、颜色、结构、砂粒、裂隙等多维度特征,同时警惕人工作假,才能降低赌石风险。

皮壳类型与内部翡翠的关联性

皮壳是翡翠原石的“外衣”,其类型与内部翡翠的种水、颜色密切相关,根据表面砂粒的粗细、密度和质感,皮壳主要分为砂皮、细皮、粗皮和蜡皮四大类,每类皮壳对应不同的内部可能性。

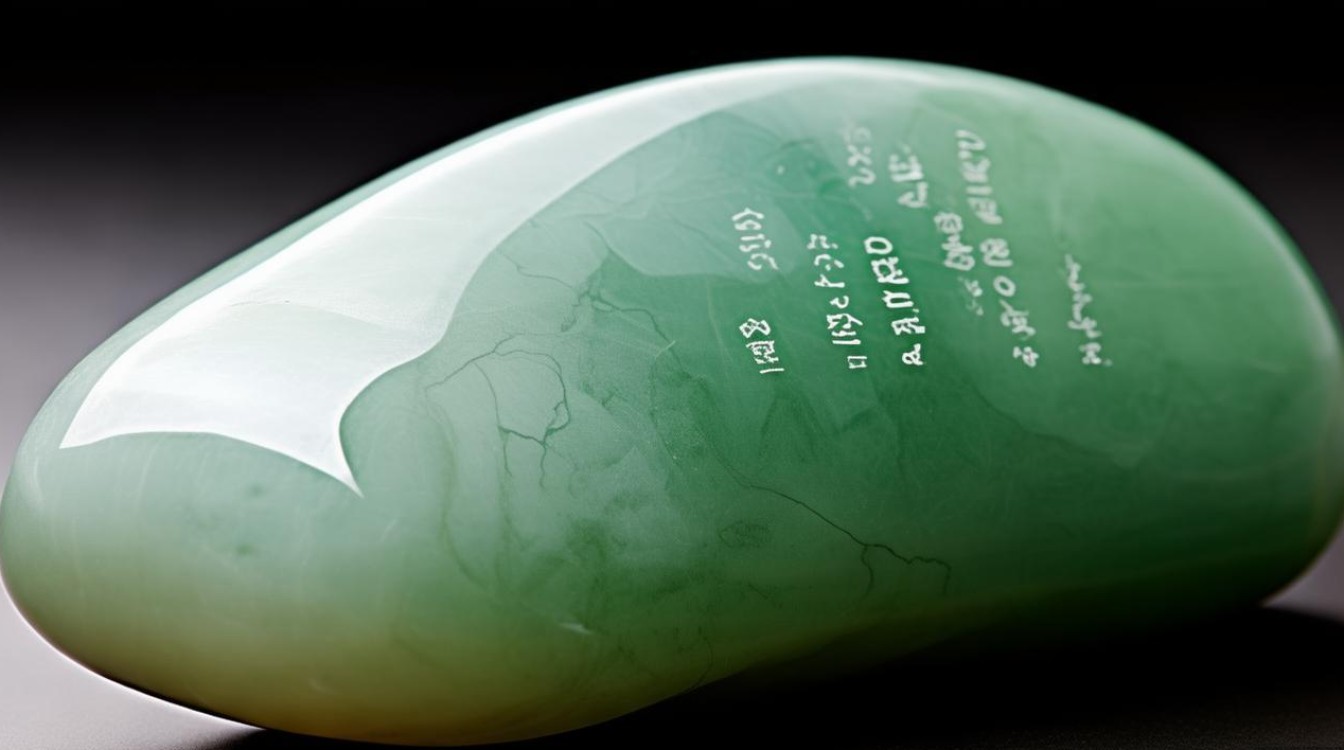

砂皮是最常见的皮壳类型,表面覆盖着一层砂粒,砂粒有粗有细,若砂粒致密、均匀且手感坚硬,多为“老种”翡翠,内部可能质地细腻、透明度高(如冰种、玻璃种);若砂粒松散、易脱落,则可能是“新种”翡翠,内部结构较松散,透明度较差,莫西沙矿区的白砂皮,常产出高冰或玻璃种翡翠;而部分黄砂皮则可能带有黄翡或春带彩。

细皮表面光滑细腻,无明显砂粒感,多为“老坑”翡翠的特征,细皮又分为灰黑皮、浅灰皮等,灰黑皮若带有“黑蜡光”,内部可能为墨翠或深色翡翠;浅灰皮若质地通透,则可能接近玻璃种,细皮原石通常裂隙较少,种水稳定,是收藏者偏好的类型。

粗皮表面粗糙,砂粒粗大且凸起明显,多为“山料”或新场口翡翠,粗皮内部翡翠质地较粗,透明度低(如豆种、糯种),颜色多呈浅绿或无色,但部分粗皮若带有“红雾”或“黄雾”,也可能出满绿翡翠,概率较低。

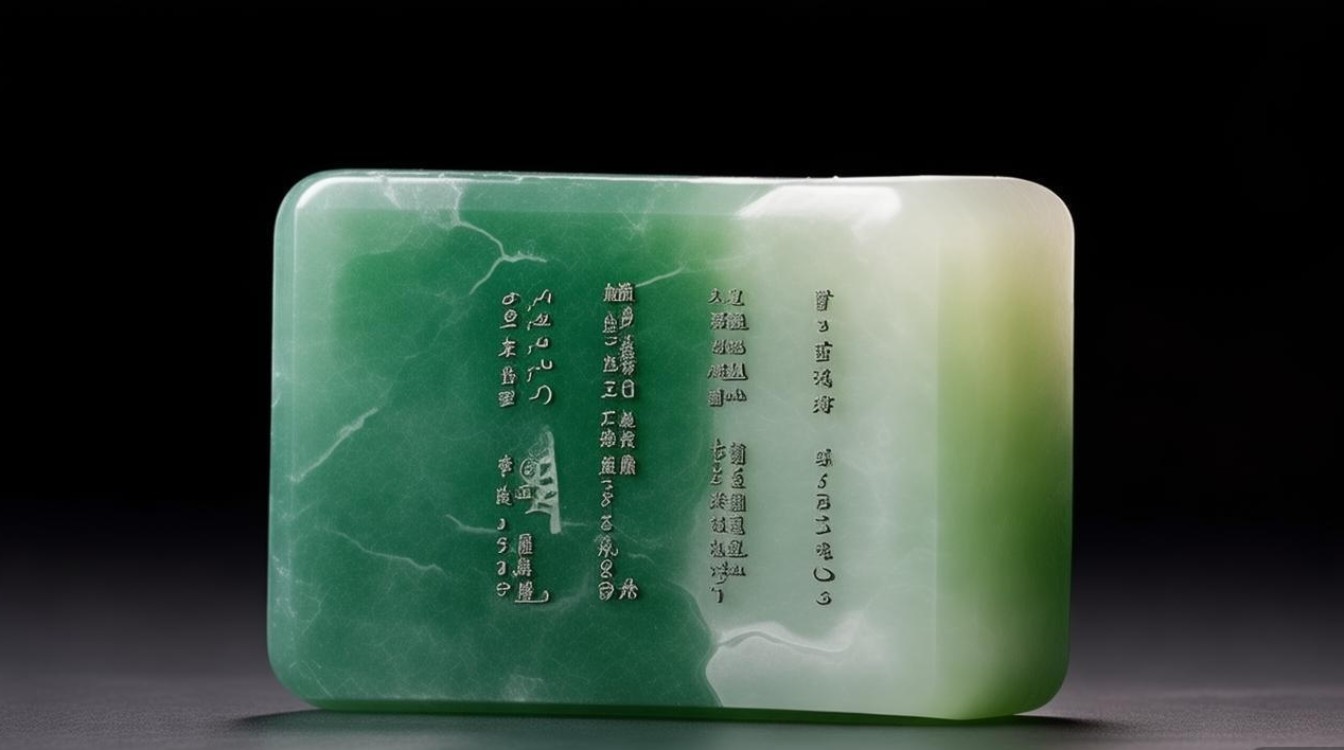

蜡皮表面呈半透明蜡状,光滑如涂蜡,多为老坑或次生矿翡翠,蜡皮原石内部种水通常较好,可能为冰种或高冰种,但需注意区分人工“上蜡”皮壳——天然蜡皮有自然风化纹,而人工蜡皮则表面均匀无纹,易脱落。

皮壳颜色与内部颜色的映射

皮壳颜色是判断内部翡翠颜色的重要依据,但需结合“多色性”和“浸染特征”综合分析,天然皮壳颜色由内部矿物元素渗透形成,过渡自然,与皮壳结构融合紧密。

黄皮/红皮多由铁元素浸染形成,若皮壳颜色鲜艳且均匀,内部可能带有黄翡或红翡;若黄皮较薄且砂粒细腻,向下过渡可能出绿色(“黄加绿”),但需警惕“染色皮壳”——人工染色皮颜色浮于表面,无自然过渡,用棉签蘸酒精擦拭会褪色。

黑皮多为含碳或铬元素导致,黑皮若表面有“癣”(黑色斑块),内部可能有绿色(“癣吃绿”),但需观察癣的分布:若癣呈点状、散乱分布,可能影响美观;若癣与绿色界限分明,则可能“癣下有绿”,莫西沙、会卡矿区的黑皮原石,常出高冰满绿翡翠,但风险较高。

白皮/灰白皮多为风化程度高的表现,内部颜色可能较浅,若白皮砂粒坚硬且“脱砂”(砂粒自然脱落,露出内部肉质),则可能为冰种或玻璃种,颜色以无色或浅绿为主。

不同类型皮壳特征与内部翡翠可能性对照表

| 皮壳类型 | 表面特征 | 常见颜色 | 内部翡翠可能性 | 注意事项 |

|---|---|---|---|---|

| 砂皮 | 砂粒致密/松散,手感坚硬 | 白、黄、黑 | 老种冰种/新种豆种 | 区分假砂皮( glued砂粒) |

| 细皮 | 光滑细腻,无砂粒感 | 灰黑、浅灰 | 老坑玻璃种/墨翠 | 检查裂隙是否天然 |

| 粗皮 | 砂粒粗大,表面粗糙 | 红、黄红 | 山料豆种/少量满绿 | 观察雾层厚度与颜色 |

| 蜡皮 | 半透明蜡状,光滑如涂蜡 | 灰白、浅黄 | 冰种/高冰种无色或浅绿 | 警惕人工上蜡 |

皮壳结构与砂粒细节:种水的“晴雨表”

皮壳的“结构松散度”和“砂粒特征”是判断翡翠种水的关键,天然皮壳的砂粒是翡翠矿物颗粒的风化残留,其硬度、排列方式与内部质地一致。

脱砂现象是指皮壳表面的砂粒自然脱落,露出内部肉质,这是“种老”的典型特征——如莫西沙脱砂皮,内部多为冰种或玻璃种,肉质细腻、透明度高,若脱砂后的肉质呈灰白色且无杂质,可能为“无色玻璃种”;若带有淡绿色,则可能为“高冰满绿”。

砂粒硬度:用小刀轻刮皮壳,天然砂粒不易脱落,且刮痕处颜色不变;人工假皮(如胶皮)则易刮出胶状物或掉色,砂粒排列紧密、呈“颗粒状”凸起,说明内部矿物结构致密;若砂粒松散、呈粉末状,则内部质地较松。

裂隙与“绺”:皮壳表面的裂隙(绺)是翡翠的“伤疤”,需观察裂隙深度和走向,表面浅裂若未进入内部,对价值影响小;若裂隙深、多且贯穿原石,则内部可能碎裂,价值大打折扣,天然裂隙呈“锯齿状”,而人工填充裂隙(如注胶)则表面光滑,可见胶状反光。

雾层:皮壳与肉质的“过渡带”

“雾层”是皮壳与翡翠肉质之间的一层次生矿物,颜色有白雾、黄雾、红雾、黑雾等,是判断种水和杂质的重要依据。

白雾:最常见,说明内部铁元素含量少,若雾层薄而透亮,肉质多为冰种或玻璃种;若雾层厚且浑浊,则可能为糯种。

黄雾/红雾:由铁元素浸染形成,若雾层颜色均匀,向下可能出绿色(“黄雾出翠,红雾出铁”),但需注意红雾过厚可能内部有“铁锈”,影响透明度。

黑雾:多为碳元素或铬元素富集,风险较高,内部可能为墨翠或深色翡翠,且裂隙多,需谨慎判断。

作假皮壳的识别:避开“陷阱”

市场上人工作假皮壳手段多样,需通过“看、摸、刮、闻”综合鉴别:

- 染色皮:颜色过于鲜艳,集中在表面,无自然过渡,用棉签蘸丙酮擦拭会褪色。

- 贴片皮:将天然皮壳贴在劣质原石上,接缝处可见胶痕,或皮壳与内部质地不匹配(如粗皮贴细皮)。

- 假砂皮:用胶水粘贴砂粒,砂粒易脱落,手感不自然,且缺乏天然风化纹。

相关问答FAQs

Q1:翡翠带皮鉴定中,“雾层”是什么?如何通过雾层判断种水?

A:雾层是翡翠原石皮壳与肉质之间的一层次生矿物,由风化作用形成,颜色有白、黄、红、黑等,判断种水需结合雾层厚度和颜色:白雾薄而透亮,说明内部矿物颗粒细,种老(可能出冰种);黄雾若颜色均匀且过渡自然,向下可能出绿色,种水较好;红雾过厚可能含铁多,影响透明度;黑雾则多为深色翡翠,种水一般较粗,若雾层与肉质界限模糊,说明风化彻底,种可能较老;若界限清晰,则种可能较新。

Q2:如何区分天然皮壳与人工做假皮壳?

A:天然皮壳颜色自然过渡,与皮壳结构融合紧密,砂粒坚硬且排列有序,表面有自然风化纹(如“蜂窝状”或“沟壑状”),用小刀轻刮不易掉色,闻起来无异味,人工做假皮壳颜色浮于表面,过渡生硬(如染色皮颜色均匀无深浅变化),砂粒易脱落(假砂皮),或接缝处可见胶痕(贴片皮),部分假皮用火烧会散发塑料或化学气味,天然皮壳在放大镜下可见矿物颗粒感,而人工假皮则呈均匀的胶状或涂层状。