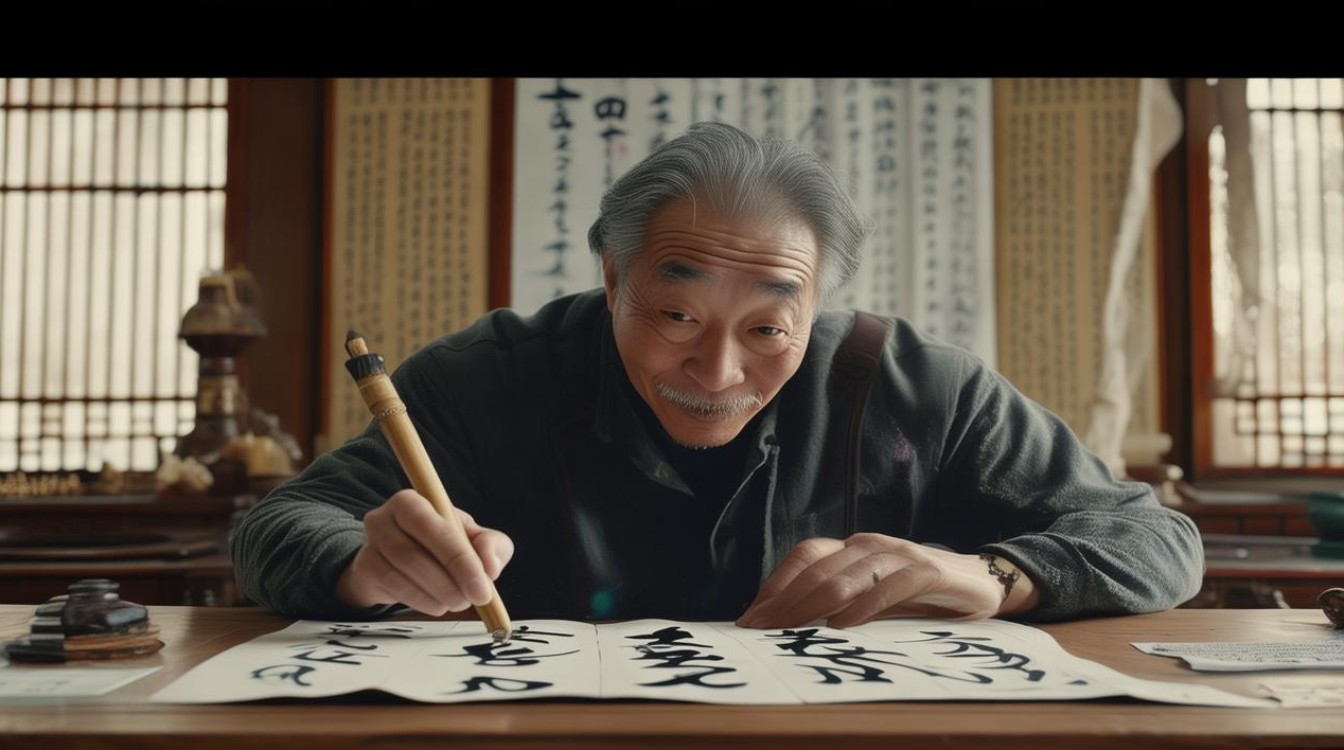

笔墨纸砚,横竖撇捺,书法本是中华文化的精魂,讲究“意在笔先”“力透纸背”,可练字路上,谁还没几个“翻车”瞬间?那些因字形、笔顺、理解偏差闹出的笑话,反倒让这门古老艺术多了几分烟火气,今天就来聊聊书法圈那些让人捧腹的“名场面”,看看墨香里藏着多少让人忍俊不禁的趣事。

初学者的“歪打正着”

练书法最怕“想当然”,初学者常常因为对字形的“创造性解读”,闹出啼笑皆非的笑话,比如写“福”字,有人听说“福倒福到”,便把“福”字倒着写,贴在卧室门上,结果被奶奶追着打:“这是大门!大门要正着贴,倒贴是‘福走了’!”学生委屈巴巴:“电视里说倒贴是‘福到了’呀!”奶奶气得直拍大腿:“电视那是大门外!家里倒贴,是想把福气赶走?”最后这“福”字被正贴回去,学生却记住了“福字不能倒贴在家”,成了练字路上的“反面教材”。

还有写“永”字八法,老师强调“点如坠石,横如阵云”,学生一紧张,把“点”写成了一颗歪歪扭扭的小蝌蚪,旁边“横”画像被老鼠啃过的面条,老师拿着作业本叹气:“你这‘永’字,是打算让小蝌蚪在面条上游泳?”学生挠头头:“我怕‘点’坠下来砸到纸,就把它‘托’起来了;横怕太直,就弯了弯……”老师哭笑不得:“书法要‘稳’,不是让你写‘卡通字’!”

老师傅的“反套路”幽默

练到一定境界,老师傅们也会用“自黑”的方式逗乐徒弟,曾有年轻徒弟问:“师傅,您写的字为啥龙飞凤舞,像在跳舞?”老师傅放下毛笔,揉了揉手腕:“年轻时写得太正,被说像‘印刷体’,没灵魂,我一气之下练狂草,现在倒是有人说‘有个性’了,就是每次写完胳膊都抬不起来,跟干了体力活似的。”徒弟笑喷,老师傅又补一句:“不过也好,上次写春联,人家夸我字‘气势磅礴’,问我是不是练过举重,我说是,举的是毛笔。”

还有一次,老师傅教“藏锋”,说“起笔要藏,不能露锋芒”,学生听话,藏得太狠,起笔处墨团一团,像被虫子啃过,老师傅拿起来端详半天,说:“你这藏锋,藏得墨都饿瘦了——你看,这起笔墨都堆在一起,字都快喘不过气了。”学生赶紧改,结果又露锋过度,笔画像尖刀,老师傅摇头:“藏锋是‘含蓄’,不是‘把笔藏起来’,也不是‘把笔尖戳出去’,这中间的度,得靠悟性,也得靠多写——少侠,继续练吧,为师看好你‘藏’出个新花样。”

字太“有个性”的尴尬

有人练字追求“个性”,结果“个性”过头,反而闹出误会,比如写行书,“之”字本该流畅飘逸,有人却写得像蚯蚓在纸上蠕动,朋友看了问:“这是书法还是生物课?你这是在观察蚯蚓运动轨迹?”当事人得意:“这叫‘行书中的蠕动体’,有动感!”朋友默默拿出手机:“我录下来,发给我家孩子看自然课视频,就说‘蚯蚓写字长这样’。”

还有写“静”字,右边“青”字少写一横,成了“月”,老师问:“你这‘静’字,是想表现‘月亮下的安静’?”学生答:“我想让‘静’字更简洁,‘青’字太复杂,我就简化了一下。”老师扶额:“简化可以,但不能简到‘青’变‘月’啊!这‘静’字一变,成了‘月亮的月’,还怎么‘安静’?”学生恍然大悟:“原来我写的是‘月静’,不是‘安静’?”

不同字体的“误会”

不同字体风格迥异,也容易引发“跨字体笑话”,比如写隶书,讲究“蚕头燕尾”,有人“燕尾”写得太大,横画末端像燕子尾巴翘上天,朋友问:“你这字是躺在地上写的?怎么尾巴翘这么高?”当事人答:“隶书要‘一波三折’,我这‘尾’折得有气势!”朋友摇头:“气势是有了,就是看着像燕子要起飞,字都快被你‘写飞’了。”

写篆书更“抽象”,有人把“马”字写成四条弯弯曲曲的线,朋友看了半天问:“这是甲骨文还是密码?你能认出来不?”当事人指着字说:“这是‘马’,你看,这是马头,这是马尾,这是马蹄……”朋友摇头:“你这‘马’长得,比我家的蚯蚓还抽象,我要是古人,肯定以为你画的是‘毛毛虫’。”

这些书法笑话,看似“翻车”,实则是练字路上的“调味剂”,从“福字倒贴”的懵懂,到“藏锋过头”的执着,再到“个性字体”的创意,每个笑话背后,都是对书法的热爱与摸索,毕竟,谁还没在墨汁里溅一身、在横竖撇捺里栽过跟头呢?正是这些“不完美”,让书法有了温度,也让这门古老艺术,在笑声中传承得更生动。

相关问答FAQs

Q1:初学者练字时最容易闹哪些笑话?

A1:初学者常因对字形结构理解偏差闹笑话,比如把“太”字写成“犬”(少一横),把“春”字下面“日”写成“人”(误将横折写成撇捺);或因笔顺错误,如先写“横”再写“竖”而非“先横后竖”,导致字形扭曲;还有对术语的误解,如“藏锋”理解为把笔藏起来,结果字迹模糊,这些笑话虽好笑,却提醒练字需从基础笔画和结构入手,扎实根基才能少走弯路。

Q2:书法笑话对学习书法有帮助吗?

A2:有帮助,笑话能缓解初学者的紧张情绪,让枯燥的练习变得有趣;通过笑话能更直观地理解书法要点,蚕头燕尾”是隶书特征,若写成“燕尾落地”就偏离了规范,这种对比能加深记忆,笑话是“调味剂”,扎实练习才是“主食”,二者结合能让书法学习更轻松有效。