王志君书法植根于传统沃土,在碑帖融合的探索中形成了雄浑洒脱、意态天成的艺术面貌,作为当代书坛兼具笔墨功与创新意识的书法家,其书法以行草为基,兼涉楷、隶,在传承经典的同时注入时代审美,展现出对书法本源的深刻理解与个人精神的自由表达。

王志君的艺术历程始于少年时代,幼承家学习欧楷,奠定严谨的法度根基;青年时期转益多师,遍临《兰亭序》《祭侄文稿》等帖学经典,深得“二王”风神之韵;中年后潜心碑学,于《张猛龙碑》《龙门二十品》中汲取方笔刚劲之美,逐渐形成“碑为骨、帖为韵”的创作理念,他不拘泥于一家之长,而是将篆书的圆融、隶书的朴厚、楷书的端庄融入行草的流动,使作品既有金石气骨,又不失文人气韵。

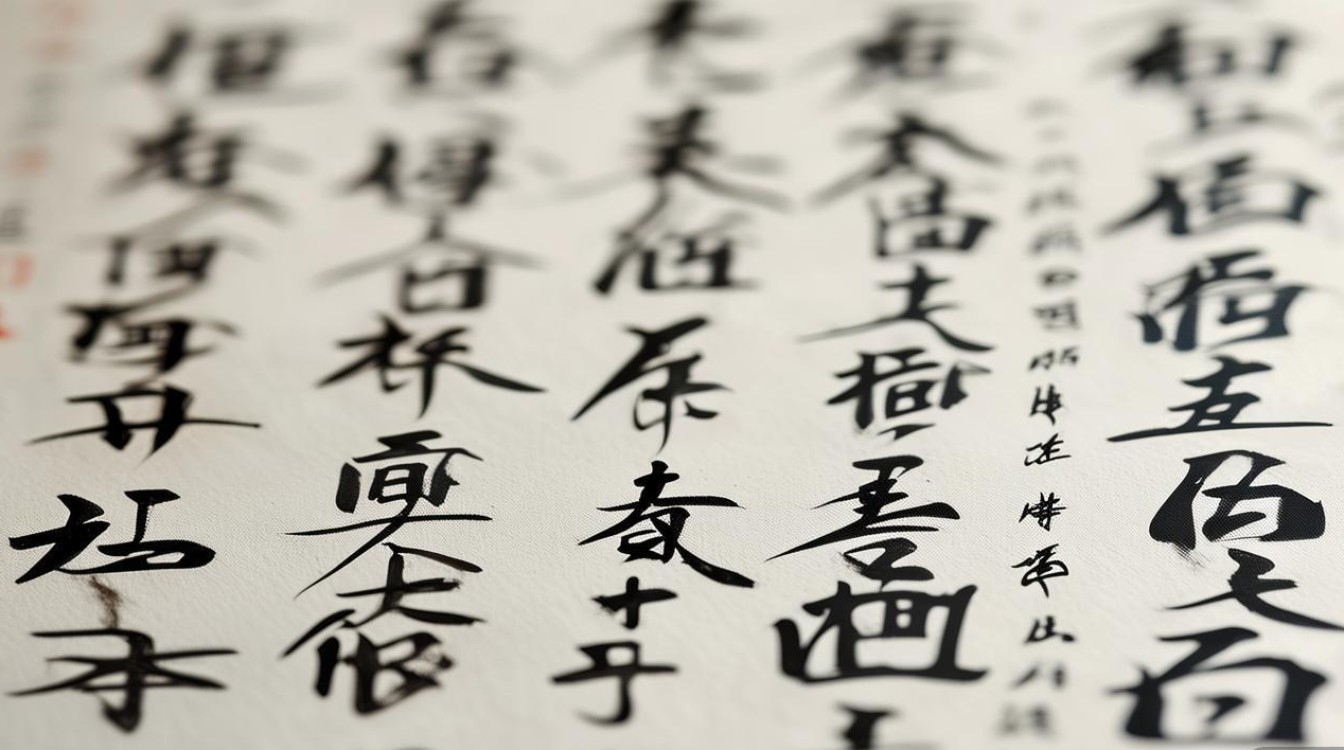

其书法风格可概括为“雄中见秀、动中寓静”,下笔果敢有力,转折处如刀斫斧劈,尽显碑学的阳刚之美;行笔则提按自如,牵丝引带间暗合帖学的温润雅致,结字上打破常规,或欹侧取势,或疏密对比,于险绝中求平衡,如《心经》作品将楷书的端正与草书的奔放结合,字形大小错落,线条粗细相生,营造出“既雕既琢,复归于朴”的意境,章法布局更是独具匠心,或密不透风、或疏可走马,通过字间留白与行气贯通,形成“无声之乐、无色之画”的整体韵律。

在技法创新层面,王志君尤其注重墨法的丰富表现,他善用浓淡干湿的变化,浓墨如漆,力透纸背;淡墨若云,清透空灵;枯笔飞白,苍劲老辣,这种墨法的层次感,使作品在黑白之间产生丰富的视觉节奏,如《将进酒》长卷,以墨色浓淡表现情感的起伏,从“君不见黄河之水天上来”的豪迈到“与尔同销万古愁”的慨叹,墨韵随情感流转,极具感染力,他还将绘画中的“计白当黑”理念融入书法,通过字形的虚实对比,使作品更具现代审美张力。

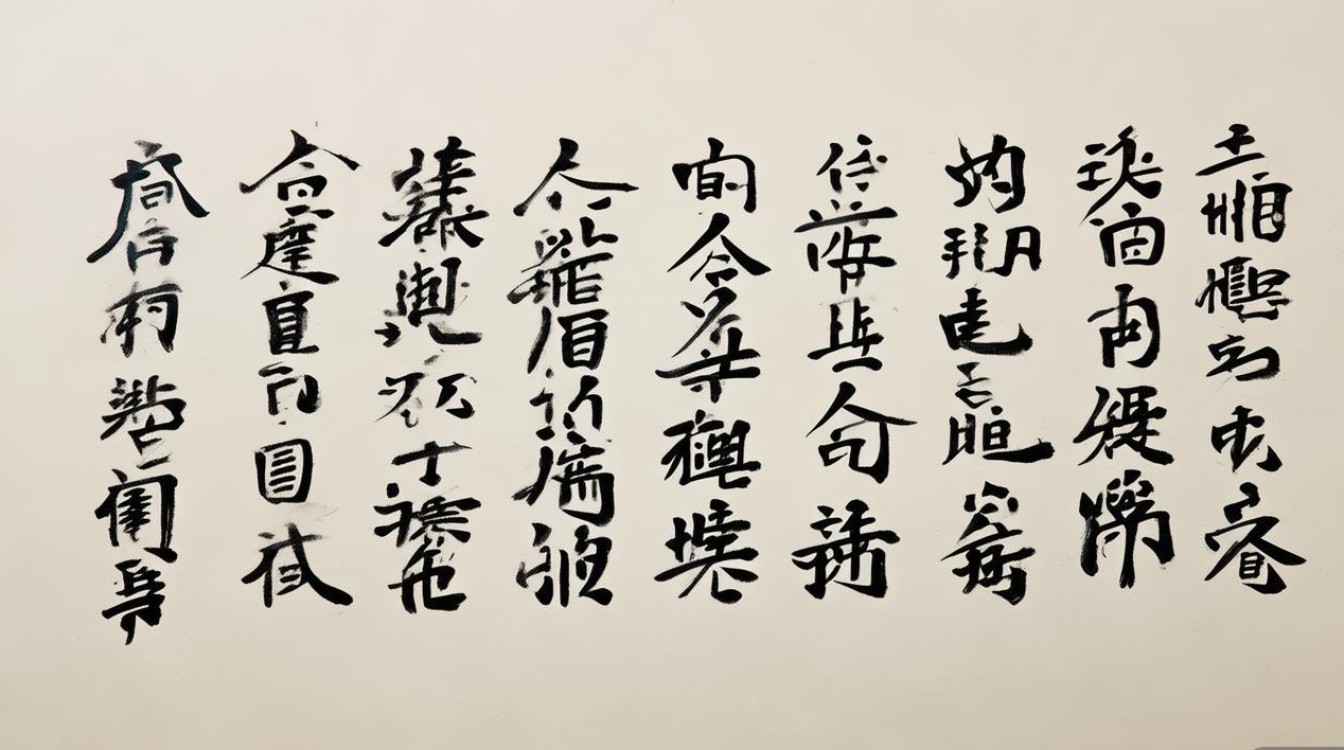

王志君的代表作品涵盖多种书体与题材,行草《赤壁赋》笔势连绵,如长江大河一泻千里;楷书《千字文》端庄典雅,兼具魏碑的雄健与唐楷的精严;隶书《四条屏》古朴厚重,线条如屈铁盘丝,其作品多次入选全国书法展览,并被故宫博物院、中国美术馆等专业机构收藏,同时出版《王志君书法集》《碑帖融合实践论》等著作,为当代书法教育提供了重要参考。

作为书法艺术的传承者,王志君始终秉持“守正创新”的理念,他认为书法不仅是笔墨技巧的展现,更是文化精神的载体,在他的作品中,既能看到对传统的敬畏与坚守,也能感受到对时代精神的敏锐捕捉,这种“古不乖时,今不同弊”的创作态度,使其书法在当代书坛独树一帜,成为连接传统与现代的重要桥梁。

FAQs

问:王志君书法的“碑帖融合”具体体现在哪些方面?

答:王志君的碑帖融合主要体现在用笔、结字与审美三个层面,用笔上,他以碑学的方笔、折笔为骨,融入帖学的圆笔、转笔,形成刚柔并济的线条;结字上,既保留碑书的欹侧险峻,又吸收帖书的端庄雅致,达到“奇正相生”的效果;审美上,将碑的雄浑厚重与帖的灵动飘逸结合,作品既有金石气,又有书卷气,实现了“质”与“文”的统一。

问:初学者如何欣赏王志君的书法作品?

答:初学者可从“三看”入手:一看线条,感受其用笔的力度与节奏,如枯笔的苍劲与浓墨的浑厚;二看结构,观察字形的大小、疏密变化,体会“险中求稳”的平衡之美;三看章法,关注字间、行间的留白与呼应,感受整体的气韵流动,可结合其临摹的经典碑帖(如《兰亭序》《张猛龙碑》)对比欣赏,理解他对传统的继承与创新。