黄寿昌书法作为当代书坛的重要存在,以其深厚的传统根基与鲜明的时代个性,在行草领域独树一帜,他幼承庭训,少时即浸淫于翰墨,遍临历代碑帖,从晋唐楷法的端严到宋人行草的恣肆,再到明清书风的奇崛,均深得精髓,中年以后,他转益多师,将碑学的雄强与帖学的灵动熔于一炉,逐渐形成“笔力遒劲而气韵流动,结字奇崛而法度森严”的独特书风。

黄寿昌的书法之路,始于对传统的敬畏与深耕,他早年师从当地名家,以欧阳询《九成宫》为楷书根基,锤炼笔法之精准;后攻王羲之《兰亭序》、王献之《中秋帖》,体悟行草的使转之妙,四十岁后,他尤喜研习北魏碑刻与米芾行书,将碑刻的方笔、涩笔与米芾的“刷字”意趣结合,笔势中既见金石之刚劲,又不失行云流水之畅达,这种“以碑为骨、以帖为韵”的创作理念,成为他书法艺术的鲜明标识。

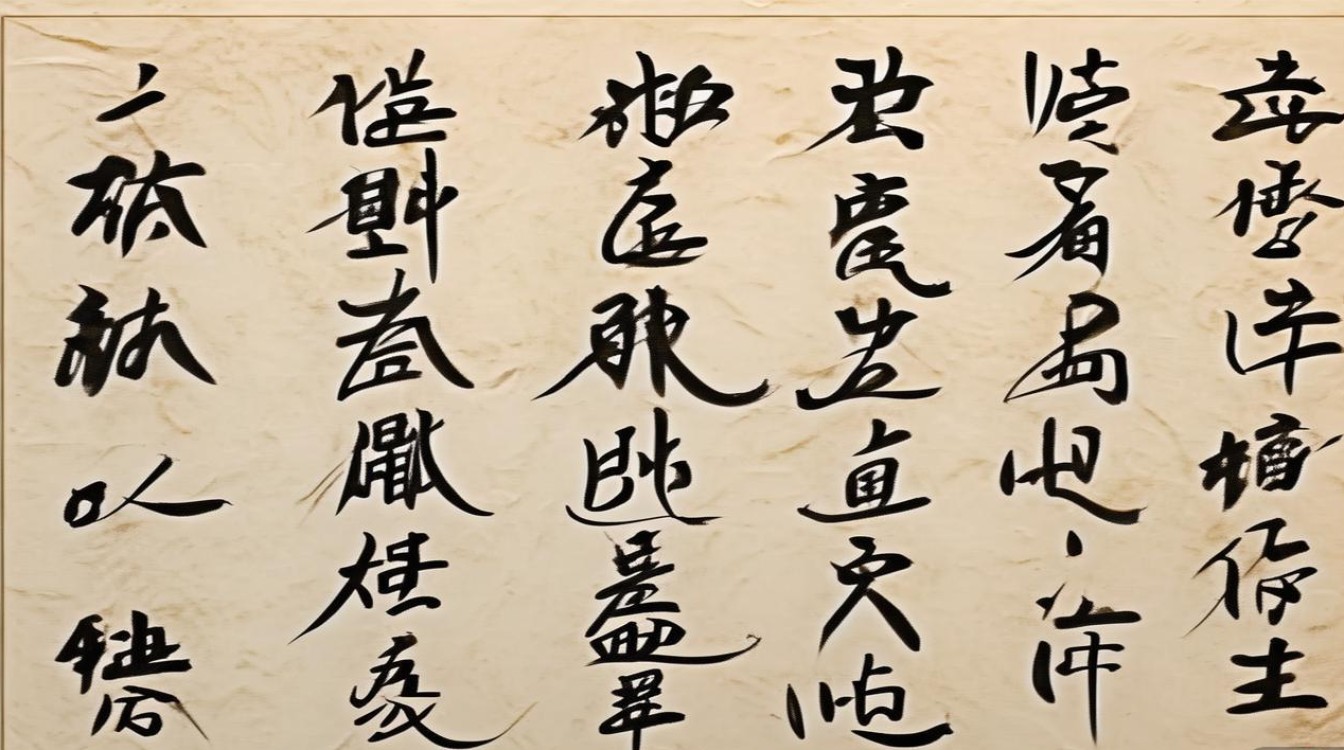

其书法风格兼具“古意”与“新态”,古意在于对经典法度的深刻理解,用笔中锋为主,侧锋辅之,点画如锥画沙、屋漏痕,力透纸背;结字则欹正相生,疏密有致,既有王羲之的“似欹反正”,又有米芾的“跌宕多姿”,新态则体现在对时代审美的把握,章法上打破传统行草的行列界限,通过大小错落、轻重虚实的变化,营造出强烈的视觉节奏感;墨色上讲究“浓淡枯湿”的层次,浓处如乌云密布,淡处似烟雾缭绕,枯处如万岁枯藤,湿处若春水初生,使作品充满生命张力。

他的代表作《千字文》长卷,以行草写成,全长十米有余,通篇气脉贯通,首尾呼应,起笔“天地玄黄”四字,笔力沉雄,如高山坠石;行至“剑号巨阙”处,笔势渐快,如骤雨狂风;至“谓语助者”时,又放缓节奏,似小桥流水,整幅作品既有楷书的法度,又有草书的奔放,被评论家称为“传统与现代的完美对话”,他书写的《心经》《赤壁赋》等作品,亦以简淡空灵的笔触,展现出超然物外的禅意,深受藏家喜爱。

黄寿昌书法书体风格特征表

| 书体 | 风格特征 | 代表作品 |

|---|---|---|

| 楷书 | 笔法精严,结构端庄,兼具欧楷之骨与褚遂良之韵 | 《九成宫醴泉铭》(临作) |

| 行书 | 流畅自然,节奏明快,融合王羲之之秀与米芾之奇 | 《兰亭序》(临作) |

| 草书 | 恣肆奔放,连绵不绝,取法张旭、怀素之狂放而自有法度 | 《自叙帖》(局部) |

| 行草 | 碑帖融合,刚柔并济,兼具碑刻之雄与帖学之韵,章法错落,墨色丰富 | 《千字文》《赤壁赋》 |

黄寿昌不仅以创作成就斐然,更以传承为己任,他长期从事书法教育,主张“技进乎道,道法自然”,强调技法训练与心性修养的结合,其弟子多在国内外书法大赛中获奖,成为书坛新生力量,他积极参与书法公益活动,走进校园、社区普及书法知识,让更多人感受汉字之美,其作品被故宫博物院、中国美术馆等机构收藏,并多次赴日本、韩国、新加坡等国展出,推动了中国书法的国际传播。

黄寿昌的书法,是传统笔墨在当代语境下的创造性转化,他以毕生精力践行“笔墨当随时代”的艺术理念,在坚守传统本真与开拓创新之间找到了平衡点,为当代书法艺术的发展注入了新的活力。

FAQs

Q:黄寿昌书法的“碑帖融合”具体体现在哪些方面?

A:黄寿昌的“碑帖融合”主要体现在三个方面:一是笔法融合,他将碑刻的方笔、折笔与帖学的圆笔、转笔结合,如写横画时起笔方峻如碑,行笔中段圆转如帖,形成“方圆兼备”的笔意;二是结构融合,碑刻结构多欹侧险绝,帖学结构则平正端庄,他将二者结合,既打破平板,又不失重心;三是气韵融合,碑刻气韵雄强厚重,帖学气韵灵动飘逸,他的作品既有“金石气”的苍茫,又有“书卷气”的雅致,达到刚柔相济的境界。

Q:初学者如何学习黄寿昌的书法风格?

A:初学者学习黄寿昌书法,建议分三步走:第一步,先打基础,从楷书入手,临习欧阳询《九成宫》或褚遂良《雁塔圣教序》,掌握中锋用笔和结构规律;第二步,过渡到行书,精临王羲之《兰亭序》和米芾《蜀素帖》,体会行草的使转节奏;第三步,尝试融入碑意,可适当临习北魏《张猛龙碑》或《张黑女墓志》,学习其方笔和结构变化,要注重读帖,理解黄寿昌作品中“碑帖融合”的用意,避免单纯模仿形貌,而应把握其“笔力遒劲、气韵流动”的精神内核。