庞建强书法,作为当代中国书法艺术领域的重要代表之一,以其深厚的传统功底、鲜明的个人风格与多元的艺术探索,在书法界享有广泛声誉,他的艺术实践不仅扎根于经典碑帖的沃土,更在时代语境下实现了传统笔墨与现代审美的有机融合,形成了独具辨识度的艺术语言,以下将从艺术历程、风格特质、技法创新、文化传承及社会影响等多个维度,对庞建强书法进行系统梳理与解读。

艺术历程:师古而出新,守正而开生

庞建强的书法之路,始于幼年对传统文化的浓厚兴趣,他自幼临摹颜真卿《多宝塔碑》、柳公权《玄秘塔碑》等楷书经典,打下了坚实的笔法基础;青年时期系统研习王羲之《兰亭序》、王献之《中秋帖》等行草范本,深得“二王”笔法的飘逸与灵动;中年后转益多师,上溯汉魏碑刻的雄浑朴拙,下及宋元明诸家的意趣神韵,尤其对米芾《蜀素帖》的“刷字”技法与徐渭的狂草笔法进行了深入解构与吸收,这一过程,既是对传统的“致敬”,也是对“自我”的寻觅——他在反复临摹与思考中逐渐明确:书法艺术需“以古为师,更要以古为新”,唯有在传统中汲取养分,才能形成不与人同的个人风格。

近年来,庞建强的艺术视野进一步拓展,将书法与绘画、篆刻、诗词等艺术形式相融合,探索“书画同源”的当代诠释,他提出“笔墨当随时代,但根脉不可断”的创作理念,主张在尊重传统法度的前提下,融入现代生活的审美体验与情感表达,使书法成为连接古今的文化载体,这一理念贯穿于其创作始终,也使其作品在当代书坛独树一帜。

风格特质:碑帖融合,刚柔相济

庞建强的书法以行草、楷书见长,兼及隶书、篆书,风格上呈现出“碑帖融合、刚柔相济”的鲜明特征,其作品既有帖学的流美雅逸,又有碑学的雄强朴拙,形成了“雄而不野、秀而不媚”的艺术格调。

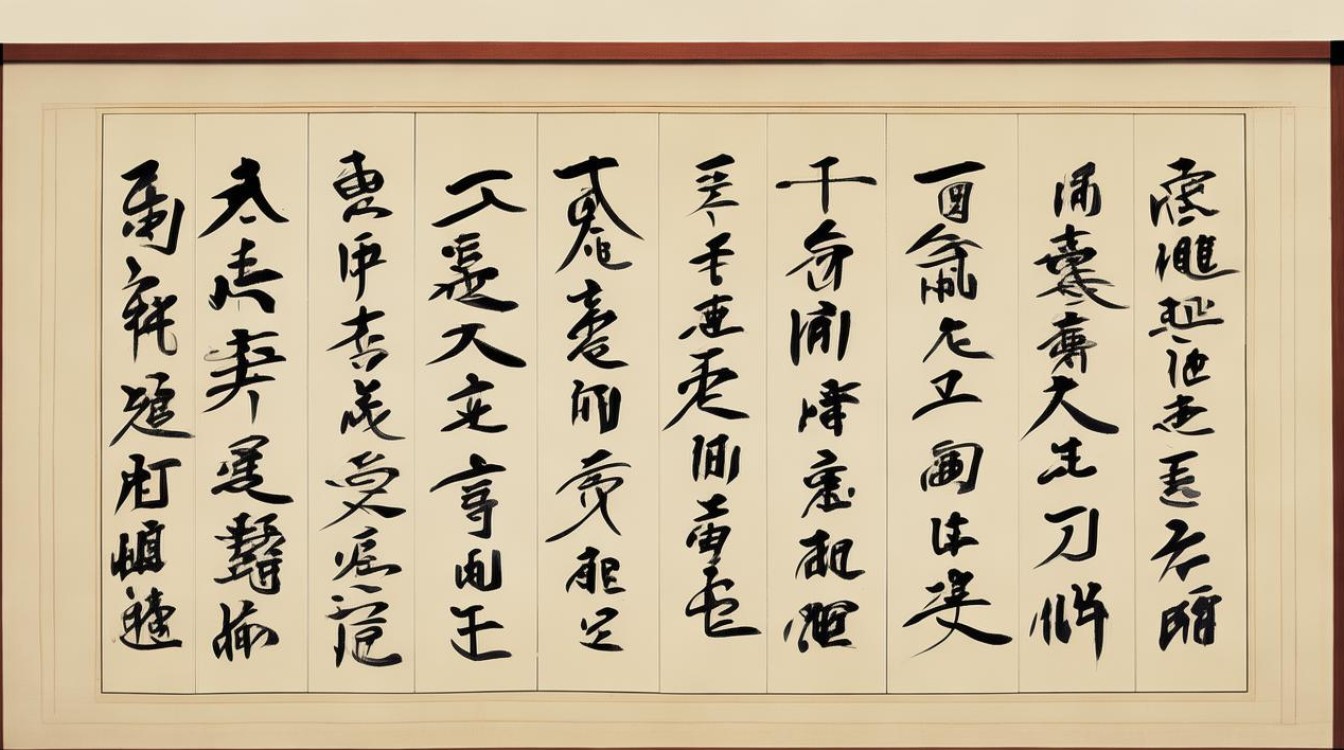

行草书是其最具代表性的书体,在用笔上,他方圆兼备,提按分明:以中锋运笔保证线条的骨力,侧锋取势增加笔画的灵动,提按转折间既见“屋漏痕”的凝重,又含“锥画沙”的遒劲,如作品《赤壁赋》,线条圆劲如折钗股,转折处峻利如刀斫,既保留了王羲之行书的典雅,又融入了米芾刷字的率意,节奏明快,气韵贯通,在结字上,他打破传统行草的匀称布局,以欹侧取势,以疏密造险,如“长、风、破”等字左伸右缩,“江、月、几”字上密下疏,形成“险中求稳、动中寓静”的视觉效果,章法上,他注重行与行、字与字之间的呼应关系,通过墨色的浓淡干湿(浓处如乌云蔽月,淡处如轻烟笼纱)与字形的错落大小(大者如高峰坠石,小者如众星列宿),营造出“虚实相生、气韵生动”的整体氛围。

楷书则呈现出“端庄厚重而不失灵动”的特点,他早年深研唐楷,后融入魏碑笔意,如《张猛龙碑》的方笔斩截与《龙门二十品》的雄强气势,使楷书作品摆脱了“馆阁体”的板滞,其楷书代表作《千字文》,笔画以“横平竖直”为基,却通过“横画上仰、竖画内擫”的微妙变化增加动感;结字以“中宫收紧、四肢舒展”为原则,却因笔画的轻重提按而富有韵律,既有庙堂之气的庄严,又不失文人之雅趣。

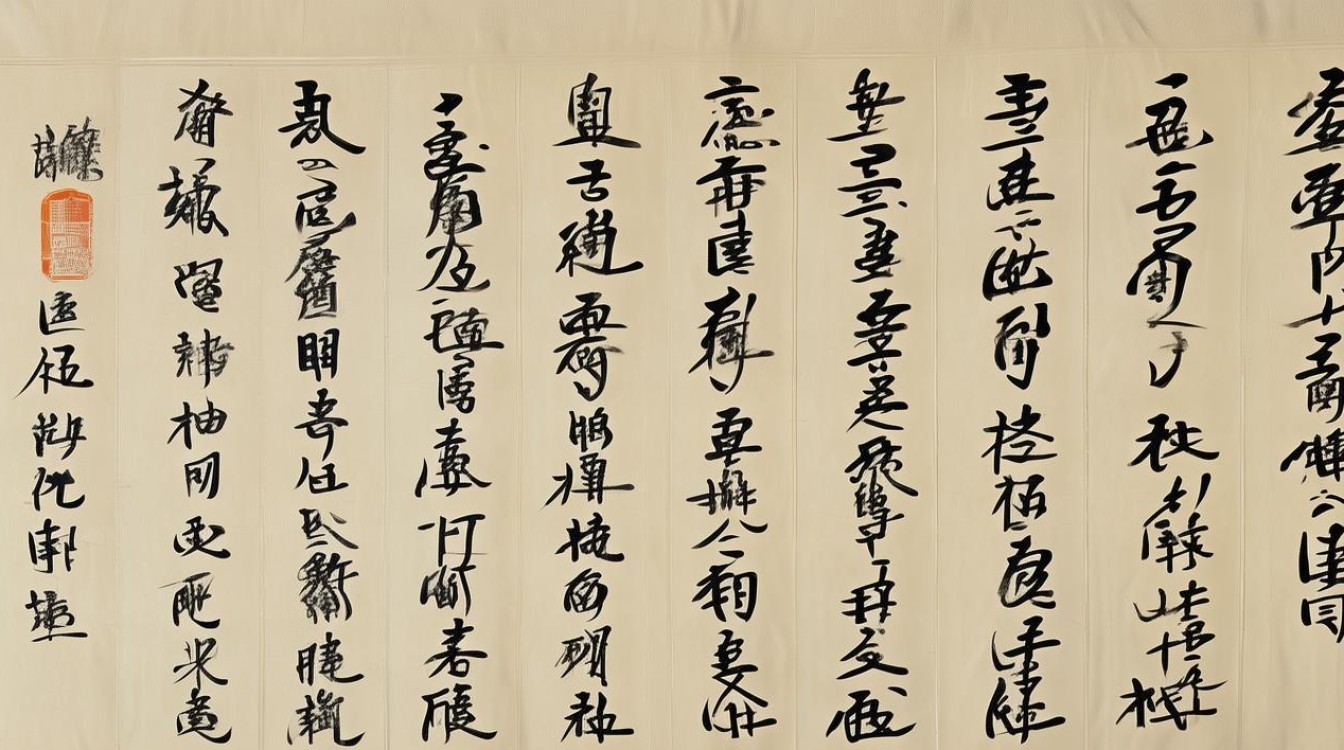

隶书与篆书则体现了其对古法的溯源,其隶书取法《曹全碑》的秀逸与《张迁碑》的朴拙,笔画“蚕头燕尾”分明,却又以“方笔折笔”替代传统圆笔,显得刚劲有力;篆书则融《石鼓文》的浑厚与《泰山刻石》的整饬,线条如“铁线”般均匀,却通过“屈曲缠绕”的变化增加流动感,展现了“金石气”与“书卷气”的统一。

技法创新:墨法、章法与形式语言的当代突破

在传统技法的基础上,庞建强对书法的墨法、章法及形式语言进行了大胆创新,使其作品更具当代审美特质。

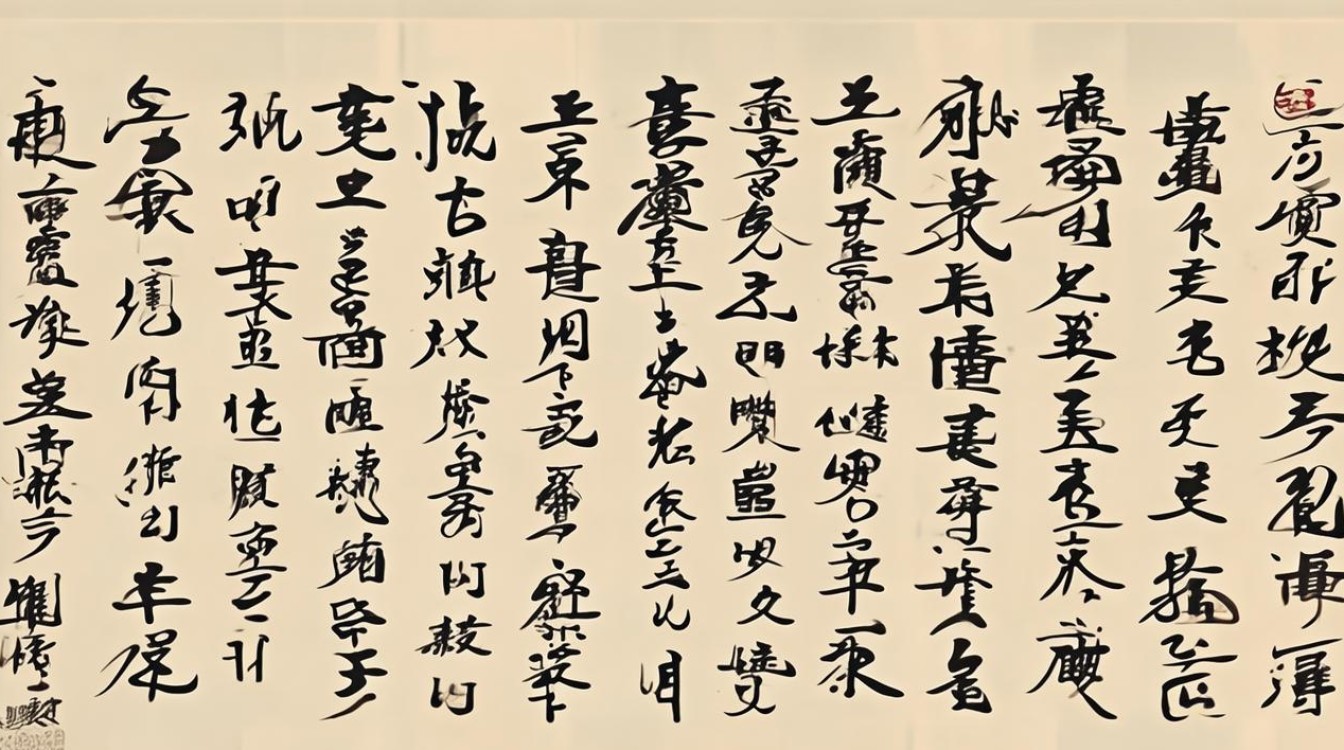

墨法运用上,他突破了“浓墨正书”的传统范式,探索“墨分五色”的丰富层次,在行草书中,他常以“宿墨”创作,利用墨汁中胶体与水分的分离,形成“边缘虚化、中间凝重”的斑驳效果,如作品《醉翁亭记》,墨色由浓至淡自然过渡,枯笔处如“飞白”般苍劲,湿笔处如“晕染”般温润,增强了作品的视觉张力与情感表现力。

章法布局上,他打破传统“竖成行、横成列”的格式,尝试“错落式”“散点式”等现代构图,如作品《心经》,将文字以大小不一的“块面”分布在宣纸上,部分字句重叠、穿插,形成“疏可走马、密不透风”的对比关系,既保留了书法的“可读性”,又具有现代绘画的“构成感”,使观众在阅读文字之外,更能感受到形式本身的美学冲击。

形式语言上,他将书法与“扇面”“册页”“屏风”等传统载体相结合,并尝试“拼贴”“拓印”等现代表现手法,如作品《四季诗屏》,将四首季节主题的诗书写于四扇屏风上,每扇屏风的色彩、纹理与诗文内容呼应(春屏用淡绿洒金纸,书“春风又绿江南岸”;秋屏用赭石色洒金纸,书“秋水共长天一色”),通过载体与内容的“互文”,使书法成为“综合艺术”的载体,拓展了书法的表现边界。

文化传承:以书载道,守正育人

庞建强不仅是书法家,更是书法文化的传播者与教育者,他始终认为,书法不仅是“技”,更是“道”——是中华文化精神与人文情怀的载体,为此,他长期致力于书法教育与传统文化的推广:担任多所高校书法专业客座教授,编写《书法技法精讲》《行草书创作研究》等教材,将“临摹-创作-鉴赏”的教学体系化,培养了大批青年书法人才;他积极参与“书法进校园”“书法进社区”等公益活动,通过讲座、现场演示等形式,让普通民众感受书法艺术的魅力,推动书法文化的普及。

他还注重书法与当代生活的结合,提出“书法生活化”理念,将书法元素融入文创产品设计(如书法笔记本、书签、茶具等),使书法从“展厅”走向“生活”,成为现代人精神生活的一部分,这种“以书载道、守正育人”的文化自觉,使其艺术实践超越了个人创作的范畴,具有了更深远的社会意义。

社会影响:业界评价与艺术成就

庞建强的书法艺术得到了业界的广泛认可,其作品多次入选全国书法展、国际艺术展,并获“中国书法兰亭奖”“全国书法篆刻展”等重要奖项,被故宫博物院、中国美术馆、国家博物馆等机构收藏,同时被编入《中国当代书法名家作品集》等权威出版物。

评论家评价其作品:“庞建强的书法,以传统为根,以创新为魂,在碑帖融合中找到了属于自己的语言,他的线条既有金石的硬度,又有笔墨的温度;他的章法既有古典的雅致,又有现代的张力,是当代书法‘守正创新’的典范。”他还多次赴日本、韩国、新加坡等国家举办书法展,促进了中国书法与国际艺术的交流,成为传播中华文化的重要使者。

庞建强艺术年表(简表)

| 时间 | 重要事件 |

|---|---|

| 20世纪70年代 | 幼年临摹颜柳楷书,奠定书法基础 |

| 20世纪80年代 | 入读美术学院,系统学习“二王”行草及汉魏碑刻 |

| 20世纪90年代 | 首次入选全国书法展,获“青年书法展”一等奖 |

| 21世纪初 | 出版首部个人书法集《庞建强书法作品选》,任中国书法家协会理事 |

| 2010年代 | 获“中国书法兰亭奖·创作奖”,作品被中国美术馆收藏 |

| 2020年代 | 主编《当代书法技法教程》,举办“碑帖融合——庞建强书法展”国际巡展 |

相关问答FAQs

Q1:庞建强的书法风格是如何形成的?其“碑帖融合”具体体现在哪些方面?

A:庞建强的书法风格形成,源于其“师古出新”的艺术路径:幼年以唐楷筑基,青年以“二王”帖学养气,中年以汉魏碑刻强骨,晚年融合多元艺术形式,最终形成“碑帖融合、刚柔相济”的风格。“碑帖融合”具体体现在:用笔上,以帖学的“中锋运笔”保证线条流畅,以碑学的“方笔折笔”增加骨力,如行草中既有“二王”的圆转,又有魏碑的斩截;结字上,以帖学的“欹侧取势”求灵动,以碑学的“平正安稳”求厚重,打破单一书体的局限;墨法上,以帖学的“浓墨淡墨”求层次,以碑学的“枯笔飞白”求苍劲,形成丰富的视觉效果,这种融合不是简单的“碑+帖”,而是以传统为根基,以个性为灵魂的“创造性转化”。

Q2:初学者学习庞建强书法,应从哪些方面入手?需要注意哪些问题?

A:初学者学习庞建强书法,建议分三步走:第一步,打基础,先从其楷书作品(如《千字文》)入手,掌握基本笔画(横、竖、撇、捺)的写法与结字规律(中宫收紧、主笔突出),理解“方圆兼备、提按分明”的用笔特点;第二步,学行草,临摹其行草作品(如《赤壁赋》局部),重点练习线条的连贯性与节奏感,体会“行气贯通、虚实相生”的章法;第三步,悟创新,通过其“碑帖融合”的作品,学习如何将碑的雄强与帖的雅逸结合,培养“传统为体、创新为用”的创作思维,需注意避免两个问题:一是盲目模仿风格,忽视基础训练,导致“有形无神”;二是过度追求创新,脱离传统法度,导致“怪诞无根”,书法学习需“先入古,后出古”,在扎实掌握传统的基础上,逐步形成个人风格。