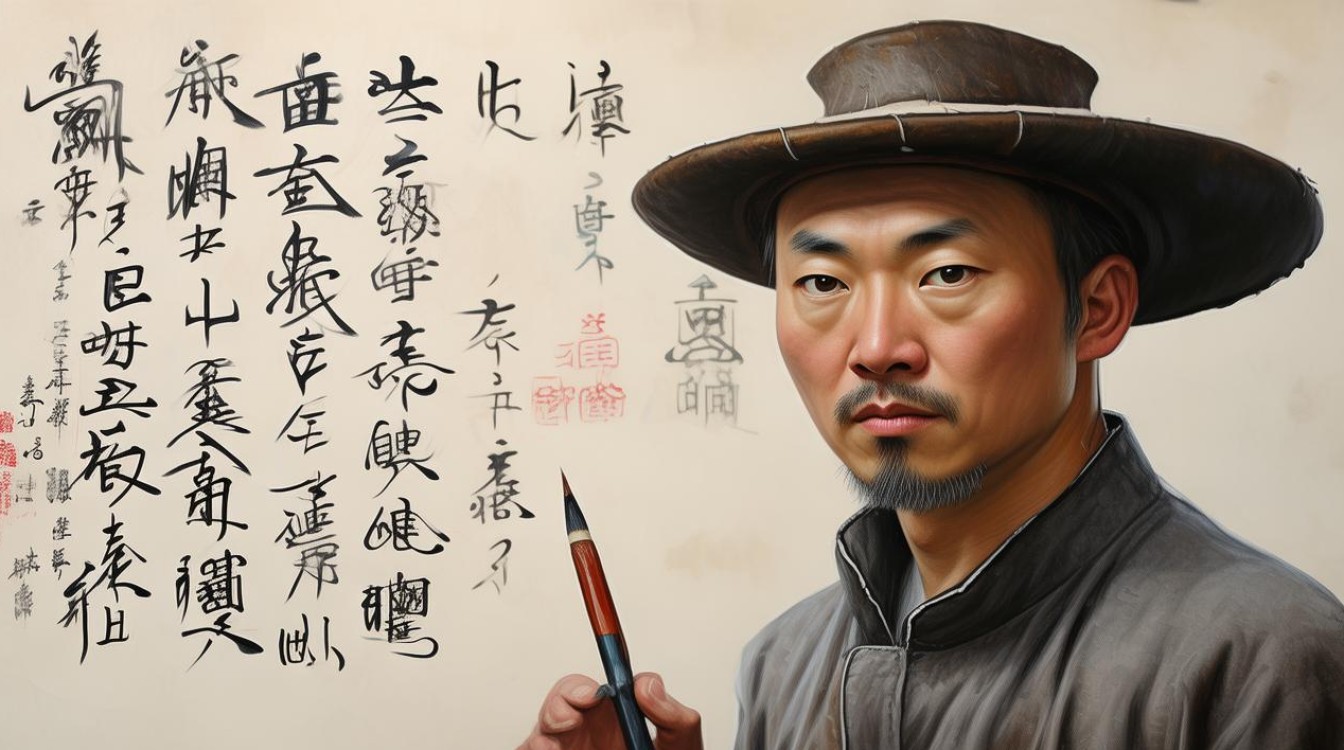

杨晓阳是中国当代著名中国画家,以其深厚的传统功底、鲜明的艺术风格和开拓性的艺术探索,在中国画坛具有重要地位,他1958年生于陕西西安,自幼受家庭熏陶接触绘画,1979年考入西安美术学院国画系,师从刘文西等名家,奠定了坚实的造型能力和传统笔墨基础,1986年考取中央美术学院硕士研究生,师从周思聪,进一步拓宽了艺术视野,此后,他历任西安美术学院副院长、院长,中国美术家协会副主席等职,不仅以创作成果闻名,更在美术教育领域贡献卓著。

杨晓阳的艺术创作以人物画为核心,兼及山水、花鸟,尤其擅长表现西部风情和时代精神,他的作品始终扎根于中国传统文化土壤,同时融入当代审美意识,形成了“雄浑、厚重、质朴、灵动”的独特风格,在题材选择上,他关注普通人的生活状态,尤其对西部人民的生存智慧与精神世界有着深刻洞察,从黄河艄公到黄土高原的农民,从丝路驼队到现代都市人群,都成为他笔下的鲜活形象,在笔墨语言上,他继承传统“线描”的精髓,将书法用笔融入绘画,线条刚劲有力且富有韵律感,同时结合“没骨法”“泼墨法”等技法,使画面既具传统笔墨的韵味,又充满当代视觉冲击力,色彩运用上,他摒弃了传统文人画的淡雅,大胆使用浓重、饱和的色彩,以朱砂、赭石、石青等矿物颜料为主,营造出热烈、厚重的氛围,强化了作品的精神张力。

以下是其艺术风格的维度解析:

| 风格维度 | 具体表现 | 代表技法 |

|---|---|---|

| 题材选择 | 聚焦西部风情与时代人物,关注普通人的生活状态与精神世界 | 写生创作结合,提炼生活原型 |

| 笔墨语言 | 继承传统线描精髓,融合书法用笔,线条刚劲有力且富有韵律感 | 白描法、没骨法、积墨法 |

| 色彩运用 | 大胆使用浓重饱和的矿物颜料,营造热烈厚重氛围,强化精神张力 | 朱砂、赭石、石青等矿物色渲染 |

| 思想内涵 | 体现对传统文化与民族精神的传承,融入当代人文关怀 | 以形写神,情景交融 |

杨晓阳的代表作品丰富且具有里程碑意义,1980年代的《黄河艄公》以粗犷的笔墨塑造了黄河船工的形象,线条如刀劈斧凿,背景用泼墨渲染出黄河的汹涌气势,展现了西部人民的坚韧与豪迈,1990年代的《社火》系列,则通过描绘陕西民间社火的热闹场景,以密集的构图、鲜艳的色彩和生动的动态,表现了民俗文化的生命力,社火·正月十五》等作品被中国美术馆等重要机构收藏,进入21世纪后,他的创作转向更具历史纵深感的题材,《丝绸之路》系列以宏大的叙事构图,将驼队、商贾、风沙等元素融入山水背景,既是对古代文明的回望,也是对当代“一带一路”倡议的呼应。《雪后太行》则突破了传统山水画的范式,以冰雪覆盖的太行山为对象,用淡雅的墨色与留白技法,营造出空灵而崇高的意境,体现了他在山水画领域的创新探索。

在艺术成就方面,杨晓阳多次参与国家级重大美术创作工程,如香港回归纪念碑《永远盛开的紫荆花》的设计、人民大会堂陕西厅壁画创作等,其作品曾获第三、四、五届“全国青年美展”优秀奖、“中国美术奖·创作奖”等重要奖项,作为美术教育家,他提出“立足传统、面向当代、走向世界”的教育理念,推动西安美术学院建立“中国画学院”,设立“西部画风”研究方向,培养了大批扎根传统、勇于创新的艺术人才,他主编的《中国当代美术全集》《中国画教程》等著作,系统梳理了中国画的发展脉络,为当代中国画教育提供了重要参考。

杨晓阳的艺术探索不仅丰富了中国画的表现语言,更拓展了其当代精神内涵,他通过将传统笔墨与西部题材、时代精神相结合,构建了一种既具民族特色又具当代性的艺术范式,为中国画的传承与发展注入了新的活力,他的作品既是个人情感与艺术理念的凝结,更是时代精神与文化自信的体现,对当代中国画的创作与教育产生了深远影响。

FAQs

问:杨晓阳的艺术风格中,传统笔墨与当代视觉元素是如何融合的?

答:杨晓阳在传统笔墨基础上,融入当代视觉元素的融合主要体现在三个方面:一是题材的当代性,他聚焦西部普通人的生活状态与现代都市人群的精神面貌,使传统人物画具有了当下关照;二是技法的创新,他将书法用笔的韵律感与西方绘画的构图、光影相结合,如《社火》系列中通过线条的疏密对比强化画面的节奏感,用色彩的明暗变化表现人物体积感;三是思想内涵的拓展,他不仅表现自然与人的关系,更注重挖掘传统文化中的民族精神与时代价值,使作品既有笔墨的传统韵味,又有当代的人文深度,这种融合并非简单的技法叠加,而是以传统为根基,以时代为导向,形成了独特的“杨氏风格”。

问:作为美术教育家,杨晓阳对中国画教育有哪些创新理念?

答:杨晓阳在中国画教育领域的创新理念可概括为“三位一体”:一是“传统-当代-世界”的视野融合,他强调学生既要深入学习传统笔墨技法,又要关注当代艺术思潮,同时具备国际视野,避免画地为牢;二是“写生-创作-研究”的能力培养,提出“写生是基础,创作是目标,研究是动力”,要求学生在写生中提炼生活素材,在创作中形成个人语言,在研究中深化理论认知;三是“技法-修养-人格”的综合塑造,他认为画家不仅要有扎实的技法,更要有深厚的文化修养和高尚的人格,因此在教学中注重人文课程与品德教育,倡导“画品与人品统一”,这些理念推动了西安美术学院等院校中国画教育的改革,培养了一批兼具传统底蕴与当代意识的艺术人才。