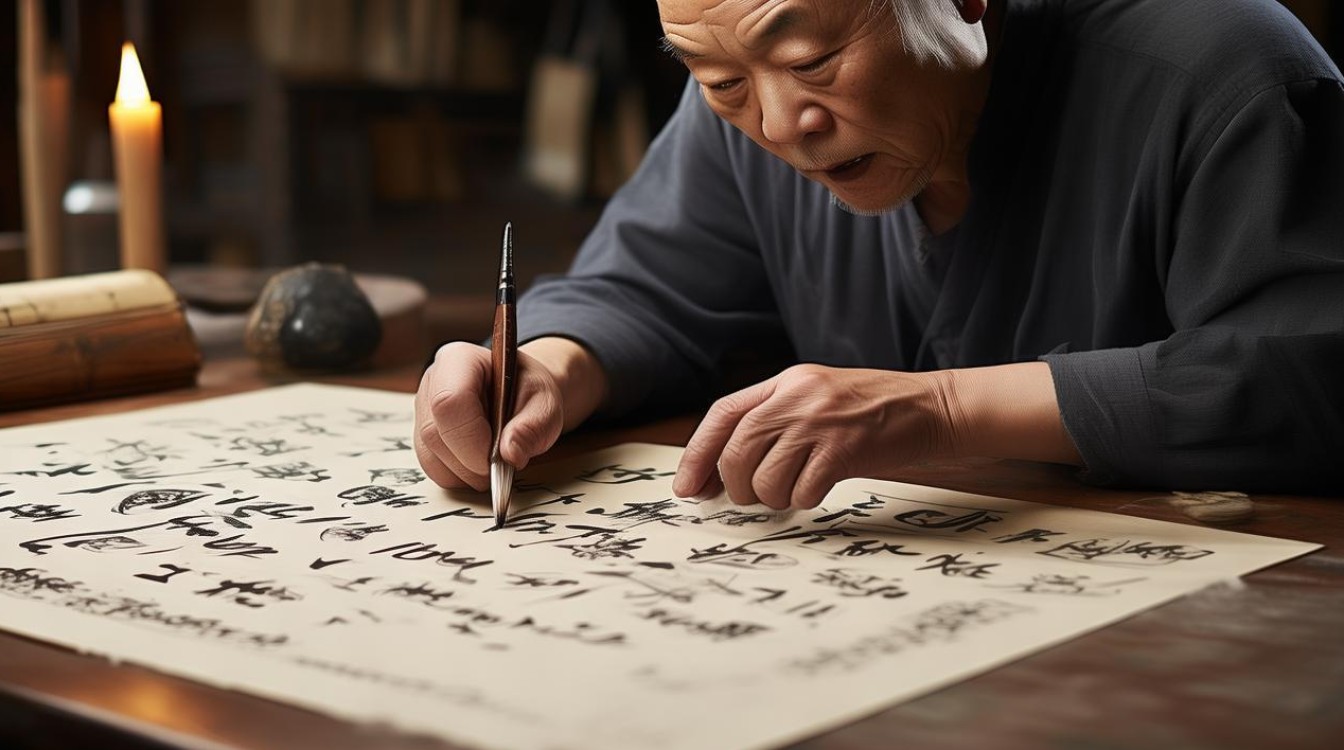

郭世清,20世纪中叶出生于书画艺术氛围浓厚的江南古城,自幼浸润于笔墨丹青之间,后师从多位书画名家,融汇古今,逐渐形成独具一格的艺术风貌,他不仅是书法与绘画双修的实践者,更是传统书画艺术的守护者与传播者,其作品以深厚的文化底蕴、精湛的笔墨技艺和独特的审美意境,在当代书画界占据重要地位。

郭世清的艺术之路,始于对传统的深刻体悟,少年时,他临摹《兰亭序》《祭侄文稿》等经典法帖,奠定书法根基;青年时期,遍游名山大川,师法自然,同时研习宋元山水画与明清文人画,逐渐领悟“外师造化,中得心源”的艺术真谛,他的书法五体皆能,尤以篆、隶、行见长,篆书取法《散氏盘》《毛公鼎》,线条厚重凝练,金石气十足;隶书融《曹全碑》的秀逸与《张迁碑》的方劲,结体端庄而不失灵动;行书则承袭王铎、傅山之雄浑,笔势连绵,气韵贯通,绘画方面,他专攻山水,兼擅花鸟,山水画以北宋的雄浑气象为骨,元人的淡逸笔墨为韵,构图严谨中见变化,笔墨苍润间见层次,常以“溪山清远”“烟江叠嶂”为主题,营造出可居、可游、可观的诗意空间;花鸟画则取法徐渭、八大山人的写意精神,笔墨简练而意趣盎然,寥寥数笔便将花鸟的生机与神韵展现得淋漓尽致。

为更清晰展现郭世清的艺术风格与成就,特将其书法与绘画的核心特点归纳如下:

| 类别 | 技法特点 | 代表作品 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 书法 | 篆书:线条厚重,结构方正,金石味浓 | 《篆书千字文》 | 雄浑古朴,大气磅礴 |

| 隶书:方圆兼备,笔力遒劲,灵动自然 | 《隶书赤壁赋》 | 端庄雅致,兼具文人之气 | |

| 行书:笔势连贯,节奏明快,气韵贯通 | 《行书滕王阁序》 | 潇洒飘逸,情感充沛 | |

| 绘画(山水) | 勾皴结合,墨色丰富,构图疏密有致 | 《溪山清远图》《烟江叠嶂》 | 意境深远,气势恢宏 |

| 绘画(花鸟) | 写意为主,笔墨简练,形神兼备 | 《墨竹图》《荷塘清趣》 | 生机盎然,清新雅致 |

郭世清的艺术成就不仅体现在创作上,更体现在他对传统艺术的传承与推广,他曾担任多所艺术院校的客座教授,培养了大批书画人才;多次参与国家级书画展览并获奖,作品被故宫博物院、中国美术馆等权威机构收藏;他还致力于书画理论研究,著有《书法临与创》《山水画笔墨探微》等专著,系统梳理传统书画的技法与美学思想,为后学者提供了宝贵的理论指导,在艺术创作中,他始终坚持“笔墨当随时代”,在继承传统的基础上,融入现代审美意识,使古老的书画艺术焕发出新的生命力,他的山水画在保留传统皴法的同时,适当吸收西方绘画的光影处理技巧,增强了画面的空间感与真实感;花鸟画则通过色彩的巧妙运用,突破了传统文人画的“水墨为上”,呈现出更加丰富的视觉层次。

郭世清的艺术人生,是对“守正创新”的最佳诠释,他坚守中华文化立场,深耕传统沃土,同时又以开放包容的心态拥抱时代变化,使自己的作品既有“古意”又有“新姿”,他的书画不仅是艺术的表达,更是文化的载体,其中蕴含的哲学思想、人文情怀和审美趣味,让观众在欣赏美的同时,也能感受到中华传统文化的博大精深。

相关问答FAQs

郭世清的书法创作中,为何特别强调“金石气”?这对他的艺术风格有何影响?

解答:郭世清认为,“金石气”是书法艺术中体现“力”与“拙”的重要审美特质,源于商周青铜器铭文和秦汉碑刻的厚重与质朴,他通过长期临摹《散氏盘》《毛公鼎》等金文和《张迁碑》《石门颂》等汉碑,将金石线条的“涩、重、拙”融入篆、隶、行书创作中,这种“金石气”不仅使他的书法摆脱了柔媚之气,更赋予作品一种苍劲雄浑的力量感和历史厚重感,形成了“古拙而不失灵动,厚重而富有韵律”的独特风格,尤其在行书中,金石笔法的运用使其笔画更具张力,气韵贯通而耐人寻味。

郭世清的山水画如何体现“外师造化,中得心源”的艺术理念?请结合具体作品说明。

解答:“外师造化,中得心源”强调对自然观察与内心感悟的结合,郭世清为创作《溪山清远图》,曾三次赴黄山、张家界等地写生,细致观察山石的纹理、云雾的流动、树木的形态,积累了大量一手素材,在创作中,他并非简单复制自然景观,而是将写生所得与个人情感、传统笔墨程式相结合:以北宋范宽的“雨点皴”表现山石的坚硬质感,以元代倪瓒的“折带皴”勾勒山体的淡远轮廓,再通过墨色的浓淡干湿变化,营造出“云雾缭绕、溪水潺潺”的幽静意境,画面中的山川既有自然的真实感,又融入了他对“天人合一”哲学的思考,实现了“物我两忘”的艺术境界,这正是“外师造化,中得心源”的生动体现。