王潇书法作为当代书法艺术领域的重要实践,以其独特的审美取向与深厚的文化底蕴,在传统与现代的交汇中形成了鲜明的个人风格,其书法创作既植根于对经典碑帖的深度研习,又融入了当代审美意识的创新表达,展现出“守正出新”的艺术追求。

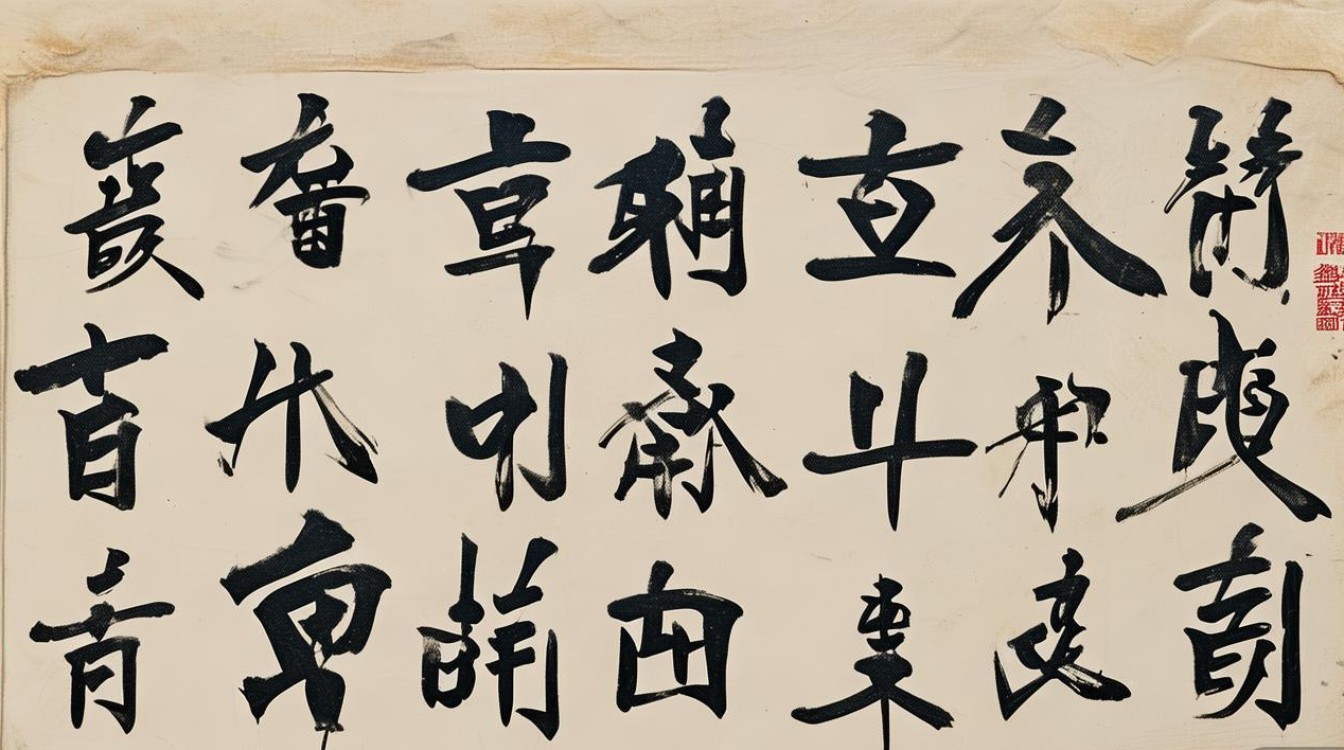

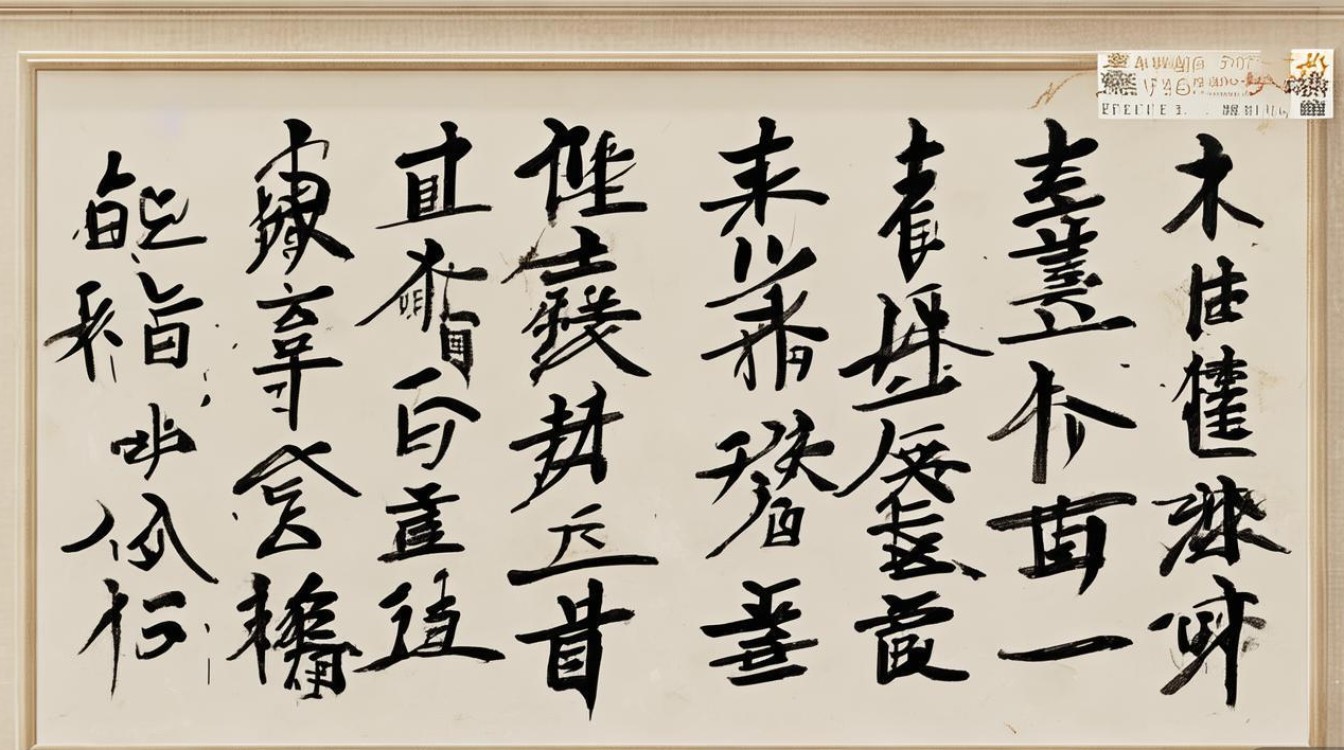

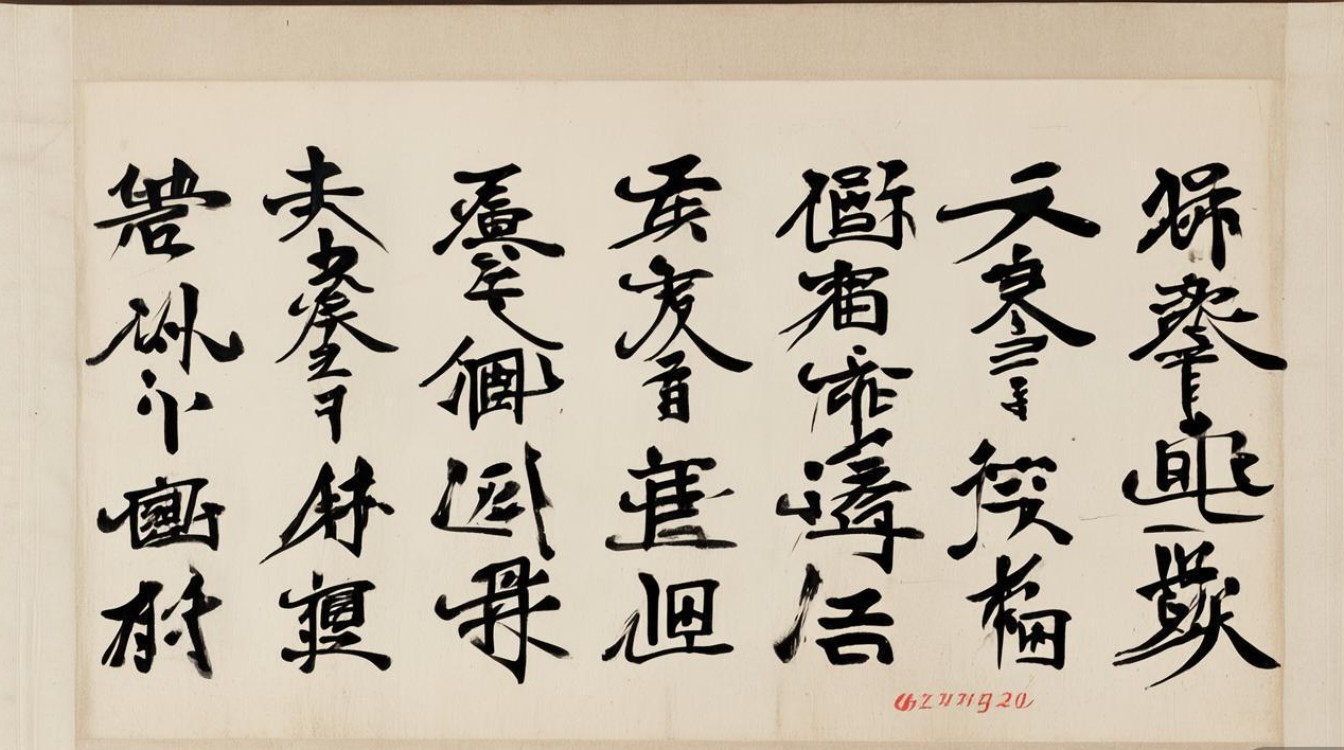

在笔法层面,王潇书法以“中锋用笔”为根基,强调线条的质感与力量,他擅长通过提按顿挫的细微变化,赋予线条以节奏感与韵律美,如行书作品中,线条时而如“锥画沙”般沉劲,时而如“屋漏痕”般自然,既保留了传统书法的“屋漏痕”“折钗股”等笔法精髓,又融入了现代人对线条张力的理解,尤其在草书创作中,他突破了对传统章草的简单模仿,将章草的简古与今草的流畅相结合,笔势连绵而气脉贯通,既有“一笔书”的畅快淋漓,又能在连断之间营造出虚实相生的空间感。

结字上,王潇书法注重“因字立形”,在遵循汉字结构规律的基础上,通过疏密、欹正、开合等手法的灵活运用,打破常规结字的板滞感,例如其楷书作品,既吸收了魏碑的雄强方劲,又融入了唐楷的法度严谨,结字或端庄沉稳,或奇崛险峻,在平衡与变化中形成视觉张力,而行书结字则更强调“自然天成”,字形大小参差,错落有致,如“行云流水”般顺应书写时的情感流动,展现出“无意于佳乃佳”的创作境界。

章法布局方面,王潇书法善于处理“虚实”与“黑白”的关系,他常采用“疏可走马,密不透风”的对比手法,通过字距、行距的精心设计,营造出空间的开阔与紧凑,在行草作品中,他尤为注重“行气”的贯通,通过字与字之间的顾盼呼应、笔断意连的牵丝引带,使整幅作品如同一曲流动的音乐,既有跌宕起伏的节奏,又有和谐统一的整体感,其作品中的“落款”与“钤印”也极具匠心,或长款详述创作心得,或穷款留白以显空灵,印章的大小、朱白、位置均与正文相得益彰,成为章法的重要组成部分。

为更直观呈现王潇书法在不同书体中的风格特点,可参考下表:

| 书体 | 代表风格 | 技法特点 | 代表作品意象 |

|---|---|---|---|

| 楷书 | 魏晋风骨与唐楷法度融合 | 方笔为主,兼以圆笔,结构严谨而不失灵动 | 《心经》系列的端庄沉静 |

| 行书 | 二王笔意与宋人意趣结合 | 提按丰富,行笔流畅,字形欹正相生 | 《兰亭集句》的潇洒飘逸 |

| 草书 | 章草简古与今草奔放融合 | 笔势连绵,牵丝引带,虚实相生 | 《古诗四首》的激昂顿挫 |

王潇书法的创作理念可概括为“师古而不泥古,创新而不失其本”,他认为,书法不仅是笔墨技巧的展现,更是书家人格修养与文化情怀的流露,他在创作中始终坚持“读书养气”,将文学、哲学、美学等多学科素养融入书法实践,使作品既有形式美感,又有深层的文化内涵,其作品曾多次在全国书法展览中获奖,并被多家美术馆、博物馆收藏,成为当代书法传承与创新的典范之一。

相关问答FAQs

Q1:王潇书法的师承脉络是怎样的?他对哪些古代书家影响最深?

A1:王潇书法的师承以“溯源碑帖”为核心,早年深入研习“二王”(王羲之、王献之)行草,得其潇洒飘逸之气;后专攻魏碑,如《张猛龙碑》《龙门二十品》,锤炼了线条的方劲与结字的雄强;中年又涉猎宋人尚意书风,尤其受苏轼、黄庭坚“书为心画”理念影响,强调情感与个性的表达,他对明清王铎的涨墨技法、傅山的狂草精神亦多有借鉴,最终形成了融汇晋唐、宋元、明清诸家之长的个人风格。

Q2:王潇在书法教学中如何平衡传统技法的传授与创新思维的培养?

A2:王潇在教学中倡导“双轨并行”模式:通过“临摹—背临—意临”的阶梯式训练,夯实学生对传统笔法、结字、章法的掌握,要求“临帖如与古人对话”,精准把握经典范本的精髓;鼓励学生在扎实基础上进行“主题性创作”,如结合诗词、文赋内容,尝试不同书体、形式、材料的创新,引导他们思考“传统元素如何转化为当代审美语言”,他常以“笔墨当随时代”为理念,强调技法是基础,而创新是书法艺术的生命力,二者缺一不可。