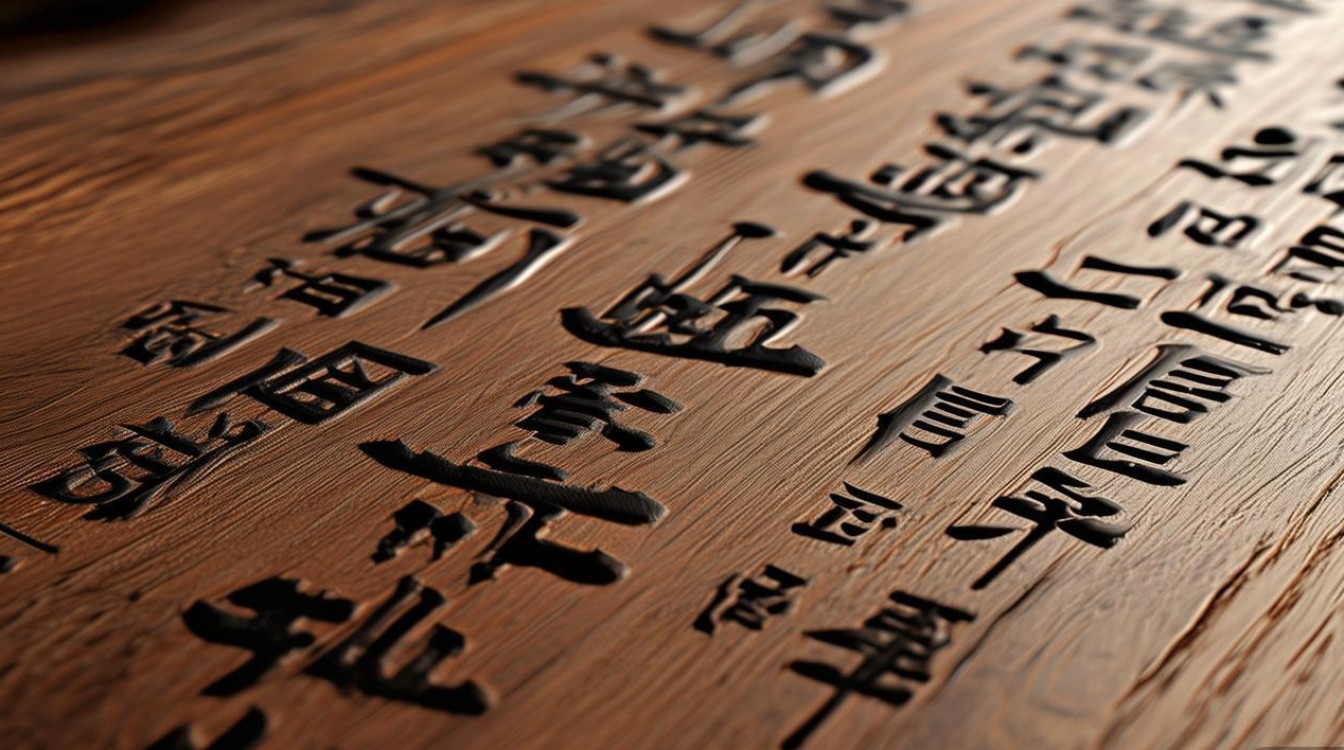

烙字书法是以高温烙铁为笔,在木、竹、葫芦、宣纸等载体上通过控温运笔形成的书法艺术形式,兼具实用性与审美性,是中华传统技艺中“以火为墨”的独特分支,其历史可追溯至先秦时期,最初作为器物标记的“火印”技艺,至唐宋逐渐融入文人审美,明清时期在民间匠人手中发展为独立艺术,与毛笔书法以墨色浓淡、笔锋变化见长不同,烙字书法以炭化程度深浅塑造层次,以烙铁温度高低模拟提按顿挫,形成“焦、褐、黄”三色基调,线条刚劲中含温润,墨色古朴中透肌理,被誉为“火痕里的笔墨”。

烙字书法的创作工具与材料选择直接影响作品效果,常用工具包括电烙铁(分控温与普通型,建议功率20-30W)、烙铁头(尖、平、圆等不同型号)、砂纸(用于打磨载体表面)、防护手套(防烫伤);载体则以纹理细腻、密度适中的材料为佳,如椴木(色泽浅,易显层次)、毛竹(天然纹理与线条相映成趣)、葫芦(曲面创作考验技法)、宣纸(需特殊处理,防止焦穿),具体如下表:

| 类别 | 名称 | 特点/用途 |

|---|---|---|

| 工具 | 控温电烙铁 | 可调节温度(100-300℃),精准控制炭化深度,适合精细线条创作 |

| 尖头烙铁头 | 用于勾勒、顿笔,表现细节如书法中的“永字八法”横撇竖捺 | |

| 砂纸(400目) | 打磨载体表面,使其光滑无毛刺,确保烙制时线条流畅 | |

| 载体 | 椴木板 | 质地均匀,炭化后呈浅褐色,适合表现楷书、隶书的工整笔画 |

| 老竹片 | 天然竹纹与书法线条形成“双重肌理”,适合行草的飞白效果 | |

| 葫芦 | 曲面载体需转动施力,难度较高,作品更具立体感,常用于吉祥题材创作 |

技法上,烙字书法需经历“选材—设计—起稿—烙制—修饰”五步,选材后需用砂纸打磨至光滑,设计时需结合载体形状调整布局(如葫芦需考虑弧度对字形的拉伸);起稿可用铅笔轻勾轮廓,或用复写纸将字稿转移至载体;烙制是核心环节,需掌握“三控”:控温(木料200-250℃,竹片250-300℃,宣纸150℃以下)、控速(慢速显深色,快速留浅色)、控力(重按则焦黑,轻提则浅褐),例如表现楷书的“藏锋”,需将烙铁头垂直切入,停顿0.5秒再缓慢拖行;行书的“牵丝”则需快速移动烙铁,利用余温形成浅色细线,修饰阶段可用细砂纸轻磨焦斑处,或用蜂蜡擦拭提亮,增强作品质感。

传承与发展方面,烙字书法于2008年被列入第二批国家级非物质文化遗产名录,代表性传承人如河南烙画大师李敏山,将传统书法与烙画结合,创作《兰亭序》等系列作品,现代创新中,年轻匠人尝试在皮革、陶瓷等新材料上烙制,并融入数字技术设计字稿,让古老技艺焕发新生,其艺术价值不仅在于“火与木”的碰撞美学,更在于承载着民间“以物寄情”的文化传统——无论是婚庆用的“囍”字,还是寿礼上的“福”字,都烙印着人们对美好生活的向往。

FAQs: 问:烙字书法与传统毛笔书法有哪些核心区别? 答:区别主要体现在四方面:一是工具不同,烙字用高温烙铁,毛笔用兽毫;二是载体不同,烙字需耐高温的木、竹等,毛笔多用纸、绢;三是墨色表现,烙字以炭化深浅形成焦、褐、黄三色,毛笔以墨分五焦(焦、浓、重、淡、清);四是技法要求,烙字需控温控速,毛笔讲究中锋、侧锋等笔法,烙字更考验对火候的精准把握。

问:初学者学习烙字书法如何避免烫伤和作品焦糊? 答:防护装备必不可少,需佩戴隔热手套、护目镜,工作台保持通风;控温是关键,初学者建议从200℃左右开始尝试,先在废木料上练习烙制速度与力度,待熟练后再正式创作;避免焦糊需注意“宁浅勿深”,若发现局部过焦,可用细砂纸轻磨或用刻刀小心修整,初学者优先选择椴木等不易焦糊的载体,降低操作难度。