在当代中国画的探索与革新中,画家方辉以其独树一帜的艺术实践,成为连接传统文脉与现代审美的重要纽带,他的作品既承袭东方哲学的意境之美,又融入当代艺术的视觉张力,在笔墨与色彩、具象与抽象的辩证关系中,构建起一个充满生命感知的精神家园。

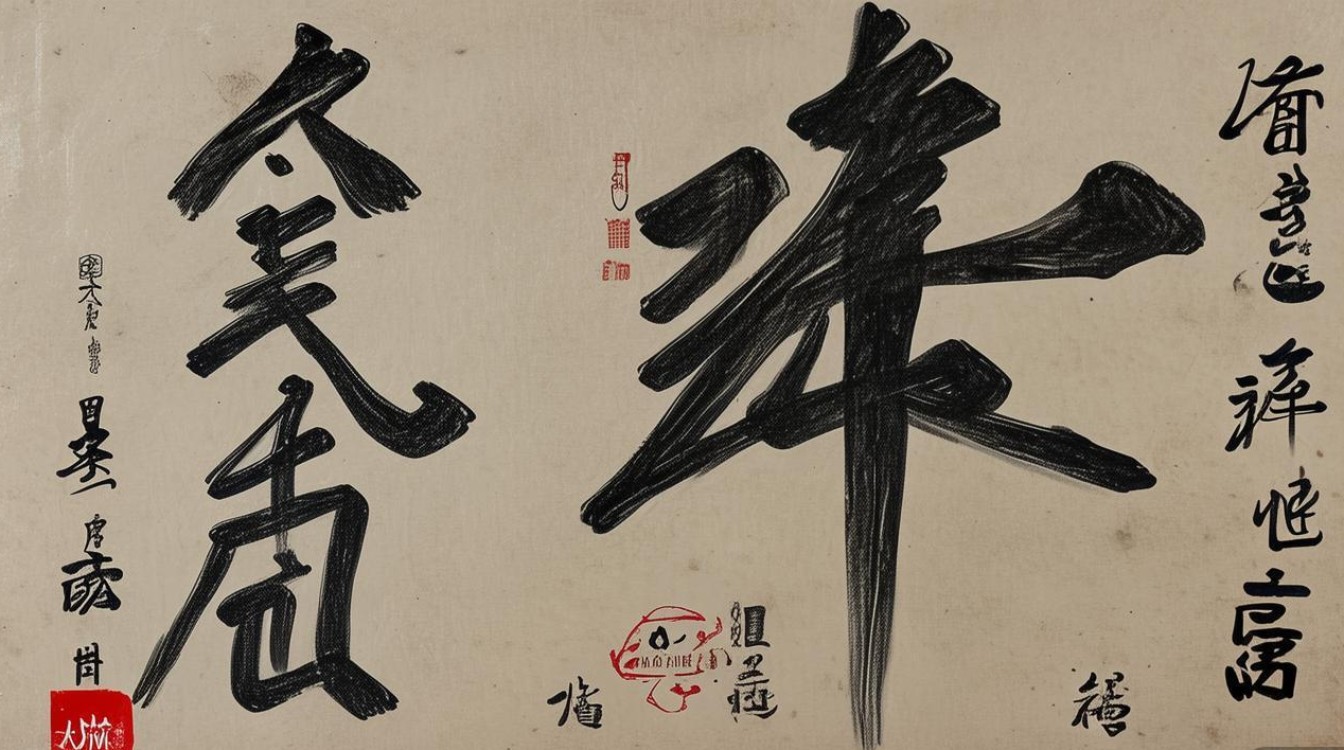

方辉的艺术风格以“写意为骨、创为新魂”为核心,在技法与语言的融合上展现出深厚功力,他早年系统研习传统山水画,对宋元山水的骨法用笔、明清文人画的逸气格律有深刻理解,后游学西方,将表现主义的情感宣泄、抽象主义的构成意识融入创作,形成“传统基因+当代语汇”的独特面貌,其笔墨语言既保留“屋漏痕”“折钗股”的书法韵味,又通过泼墨、拓印、拼贴等综合材料技法,制造出丰富的肌理层次——有时如老树苍劲的皴擦,有时似云雾流动的晕染,在可控与偶然之间,让画面产生“既在法度之中,又超乎象外”的审美意趣。

色彩运用上,方辉突破传统水墨的单一色调,构建起“墨为主、色为辅,墨色交融、冷暖相济”的体系,他善用矿物颜料(如石青、石绿)的沉稳厚重与水色颜料的通透灵动相结合,在《溪山清远》系列中,以淡墨铺就远山空濛,再以浓艳的朱砂点染秋叶,形成“墨华飞动、色韵沉酣”的视觉效果;而在《都市光影》系列中,则借鉴西方印象派的色彩分割法,用灰蓝、赭石、群青等冷色调表现现代建筑的理性,局部以暖色点缀,隐喻都市人内心的情感温度,使色彩成为传递情绪与观念的媒介。

构图逻辑上,方辉打破传统山水画的“三远法”与“散点透视”,采用“几何分割+空间留白”的现代构成,他的作品常以“S”形曲线串联画面,形成动势与节奏;同时大量留白,既保留传统绘画的“计白当黑”,又赋予其新的意义——有时是虚无的宇宙空间,有时是都市的呼吸间隙,在实与虚的对比中,拓展了画面的想象维度,如《乡关何处》系列,将传统山水的符号(亭台、小桥、远山)解构为几何块面,通过大小、方圆、曲直的穿插组合,营造出既熟悉又陌生的视觉体验,引发观者对“家园”概念的当代思考。

方辉的作品始终围绕“生命与时间的对话”这一核心主题展开,自然主题中,他笔下的山水并非客观再现,而是主观情感的投射——春山如笑的明媚,秋水长天的寂寥,都被赋予超越时空的哲思,如《四时山居》系列,通过四季景色的轮回变化,隐喻生命的盛衰与宇宙的永恒;而在都市题材中,他则以“山水视角”解构现代城市景观,高楼如林,车水马龙,却用淡墨晕染出朦胧的诗意,表达对快节奏生活的反思与对精神家园的追寻,他的部分作品融入民间艺术元素,如年画的色彩、剪纸的线条,在《乡关何处》中,既是对传统文化的致敬,也是对乡土情结的现代诠释,展现出艺术家对文化根脉的深切关怀。

方辉的艺术实践不仅拓宽了中国画的当代边界,更为传统艺术的现代化转型提供了可借鉴的路径,他打破了“水墨即传统”的刻板印象,证明传统媒介完全可以承载当代精神;他的作品在国内外展览中广受好评,让国际观众感受到东方艺术的当代活力,成为文化交流的重要载体,在艺术教育层面,他倡导“师古而不泥古”的创作理念,影响了一批青年画家,推动了中国画创新体系的构建。

| 技法维度 | 具体表现 | 代表作品举例 |

|---|---|---|

| 笔墨语言 | 融合传统皴擦点染与现代构成,肌理丰富,既有骨法用笔又有情绪宣泄 | 《溪山清远》《都市游心》 |

| 色彩体系 | 矿物颜料与水色结合,冷暖对比强烈,色彩成为情感与观念的载体 | 《四时山居》《乡关何处》 |

| 构图逻辑 | 几何分割与空间留白结合,打破传统透视,营造既熟悉又陌生的视觉体验 | 《都市光影》《山水重构》 |

问:方辉的作品在市场上表现如何?有哪些收藏建议?

答:方辉作品近年来在拍卖市场稳步上升,尤其以《都市游心》《四时山居》系列为代表,收藏建议可关注其不同时期的风格演变,早期作品偏重传统笔墨,后期更具实验性,优先选择主题鲜明、技法成熟的代表作,同时注意作品的出版与展览记录。

问:初学者如何欣赏方辉的画作?

答:可从三个层面入手:一是感受画面的“气韵”,体会笔墨流动中的情感表达;二是分析形式语言,观察色彩对比与构图的独特性;三是理解主题内涵,关注作品中的自然意象与人文符号,结合其创作背景深入体会传统与现代的融合之美。