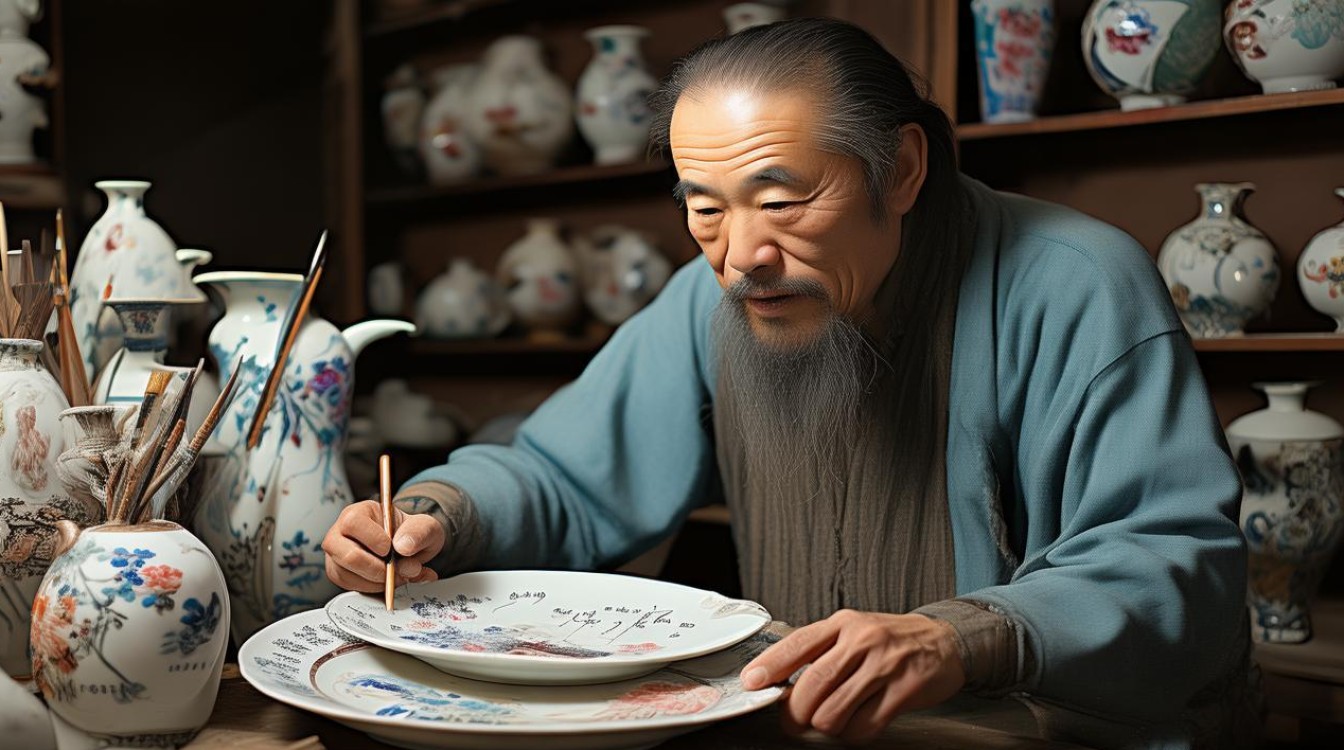

民国时期,景德镇瓷绘艺术在传统与现代的碰撞中迎来复兴,一批兼具文人情怀与工匠精神的瓷画家崛起,他们以笔墨为魂、瓷胎为纸,将中国画的神韵与瓷彩的工艺完美融合,开创了“珠山八友”等艺术流派,也孕育了诸多风格独特的个体名家,以“炳”为号的瓷画家(以下称“炳先生”)虽不如王步、邓碧珊等声名显赫,却在粉彩花鸟领域独树一帜,其作品淡雅清丽、意境悠远,成为民国瓷画中“雅俗共赏”的典范。

生平与艺术历程:从民间匠人到文人画家

炳先生的具体生卒年与姓名因史料散佚已难详考,据景德镇老艺人口述及《景德镇陶瓷史料辑录》推测,他活跃于1920-1940年代,早年师从本地画师学习浅绛彩瓷绘,后受“珠山八友”中的程意亭、刘雨岑影响,转攻粉彩花鸟,浅绛彩以水墨淡彩见长,而粉彩则需在高温烧制后二次填色,对色彩层次与控温技艺要求极高,炳先生在继承浅绛彩“文人画”笔墨意趣的基础上,反复试验粉彩的“玻璃白”晕染技法,最终形成了“淡而不薄、艳而不俗”的个人风格。

他一生未入官窑或名窑,多受私人订制绘制陈设瓷与日用瓷,作品多流通于江南士绅阶层,因性格低调,不喜结交权贵,其作品在当时并未被广泛著录,反而在近年的藏界中逐渐被重新发现,成为研究民国粉彩花鸟演变的重要实物资料。

艺术风格:文人笔墨与瓷彩工艺的融合

炳先生的艺术核心在于“以画入瓷,以瓷载道”,他将中国花鸟画的“折枝构图”与瓷绘的“装饰性”结合,既保留文人画的“逸笔草草”,又兼顾瓷器的实用与审美需求,形成三大鲜明特点:

题材:以小见大,雅俗共赏

其题材多取日常所见的花鸟草虫,如牡丹、菊花、梅兰竹菊、麻雀、翠鸟等,但从不流于俗套,他笔下的牡丹并非浓艳富贵的“富贵花”,而是以粉彩的“胭脂红”与“翡翠绿”层层晕染,花瓣边缘留白,似晨露初凝,搭配一两枝疏朗的兰草,营造出“富贵而不俗,清雅而不孤”的意境,日常题材在他的笔下褪去了民间工艺的烟火气,呈现出文人式的“闲情逸致”。

技法:勾勒细腻,晕染自然

粉彩绘制的难点在于“填色”与“渲染”的平衡——色太浓则板滞,太淡则寡淡,炳先生独创“分水晕染法”,以细笔勾勒轮廓后,用羊毫笔蘸取稀释后的“玻璃白”(粉彩特用的乳浊剂),根据花瓣或叶片的走向,由浓至淡逐层晕染,使色彩过渡如水墨般自然,他绘制的菊花,以赭石为骨、藤黄为肉,花瓣尖端微染胭脂,花心则以朱砂点蕊,远观有“傲霜绽放”之态,近看则见色彩层次分明,极富质感。

意境:诗画相生,留白生韵

受“诗书画印”一体文人画传统影响,炳先生的作品常在瓷胎上题写短诗或钤印,形成“画中有诗”的意境,如一件《粉彩梅雀纹笔筒》,画面中一枝老梅斜出,两只麻雀栖于枝头,梅花以“珠明料”勾勒,花瓣填以“雪白”,背景留白处题“寒香破冻”,钤“炳”朱文印,留白处并非空白,而是“寒气”与“虚空”的延伸,使画面产生“疏影横斜,暗香浮动”的想象空间,这正是文人画“计白当黑”的美学在瓷绘中的体现。

代表作品与工艺特色

炳先生的作品以瓷板画、瓶类、笔筒为主,尤以“薄胎瓷”绘制的花鸟最为精妙,薄胎瓷胎质轻薄,透光如镜,稍有笔误便难以修改,极考验画家的技艺,以下列举其三件代表性作品,具体风格如下表所示:

| 作品名称 | 年代 | 器型 | 工艺特点 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|---|

| 《粉彩牡丹纹瓶》 | 1930s | 胭脂红地胆瓶 | 胎体轻薄,釉面莹润;以“玻璃白”为底,牡丹花瓣用“胭脂红”分五次晕染,花叶以“翡翠绿”勾筋填色 | 牡丹布局疏密有致,花瓣边缘留白似露,花心以“黄彩”点蕊,底部题“国色天香”,尽显雍容雅致 |

| 《粉彩菊花纹瓷板画》 | 1940s | 四方形瓷板 | 瓷板质地细腻,色彩无晕染痕迹;菊花以“珠明料”勾勒轮廓,花瓣填“雪白”,花蕊用“朱砂”点染 | 菊花取“折枝”构图,仅绘三四朵菊花,搭配一枝枯枝,留白处题“宁可枝头抱香死”,体现文人风骨 |

| 《粉彩花鸟纹茶壶》 | 1930s | 提梁壶 | 壶身呈圆形,提梁绘竹纹,壶身一面绘翠鸟与荷花,一面绘麻雀与菊花 | 融合实用与审美,壶身图案色彩淡雅,线条流畅,茶水倒入时,透过壶壁可见若隐若现的花影,别具趣味 |

艺术成就与历史影响

炳先生虽未跻身“珠山八友”主流流派,但其艺术价值在当代逐渐被重新审视,他在粉彩花鸟领域探索出“文人化”路径,将原本服务于宫廷与民间的粉彩工艺,提升至“诗书画印”一体的高雅艺术层面,为民国瓷画的“雅化”进程提供了重要案例,他的“分水晕染法”解决了粉彩色彩过渡生硬的难题,对后世粉彩画家(如王锡良、张松茂等)产生直接影响,至今仍是景德镇粉彩绘制的核心技法之一。

炳先生的作品反映了民国时期景德镇瓷绘的“民间文人化”趋势——既有民间工匠的精湛技艺,又有文人的审美情趣,这种“雅俗共赏”的艺术追求,正是民国瓷画区别于前代宫廷瓷画与当代艺术瓷的核心特质。

相关问答FAQs

Q1:炳先生的粉彩花鸟画与同时代“珠山八友”中的程意亭有何异同?

A:炳先生与程意亭同以粉彩花鸟闻名,但风格差异显著,相同点在于两者均注重“文人画”意境,题诗钤印,追求诗画结合,不同点在于:程意亭作为“珠山八友”核心成员,风格更趋规范,构图饱满,色彩浓艳(如牡丹常用“大红”与“明黄”),线条受海派绘画影响,略显刚劲;而炳先生作为民间画家,风格更自由洒脱,构图疏朗,色彩淡雅(如牡丹多用“粉红”与“嫩绿”),线条更趋柔和,具有“隐逸文人”的淡泊气质,程意亭多绘制大件陈设瓷,而炳先生兼顾陈设瓷与日用瓷,作品更贴近生活。

Q2:为什么炳先生的作品在民国时期未被广泛记载,近年才受到关注?

A:主要原因有三:其一,身份低调,炳先生未参与“珠山八友”等艺术团体,也未在官窑任职,作品多通过私人订制流通,缺乏系统性著录;其二,题材传统,其花鸟画虽雅致,但未突破传统题材的创新,在当时“中西融合”的艺术思潮下,不如创新派画家引人注目;其三,存世量稀少,因未量产,其作品多为定制瓷,流传至今多藏于私人藏家手中,博物馆收藏较少,直到21世纪瓷器收藏升温,藏界才开始关注这类“非主流”名家的艺术价值。