吴历(1632—1718),字渔山,号墨井道人,江苏常熟人,清初画坛“四王吴恽”之一,以山水画名世,然其书法成就常为画名所掩,实则深具文人书风底蕴,是清初书坛不可忽视的存在,作为兼具画家与文人双重身份的艺术家,吴历书法既承帖学正统,又融绘画笔意,形成了“文以载道,书以画心”的独特面貌。

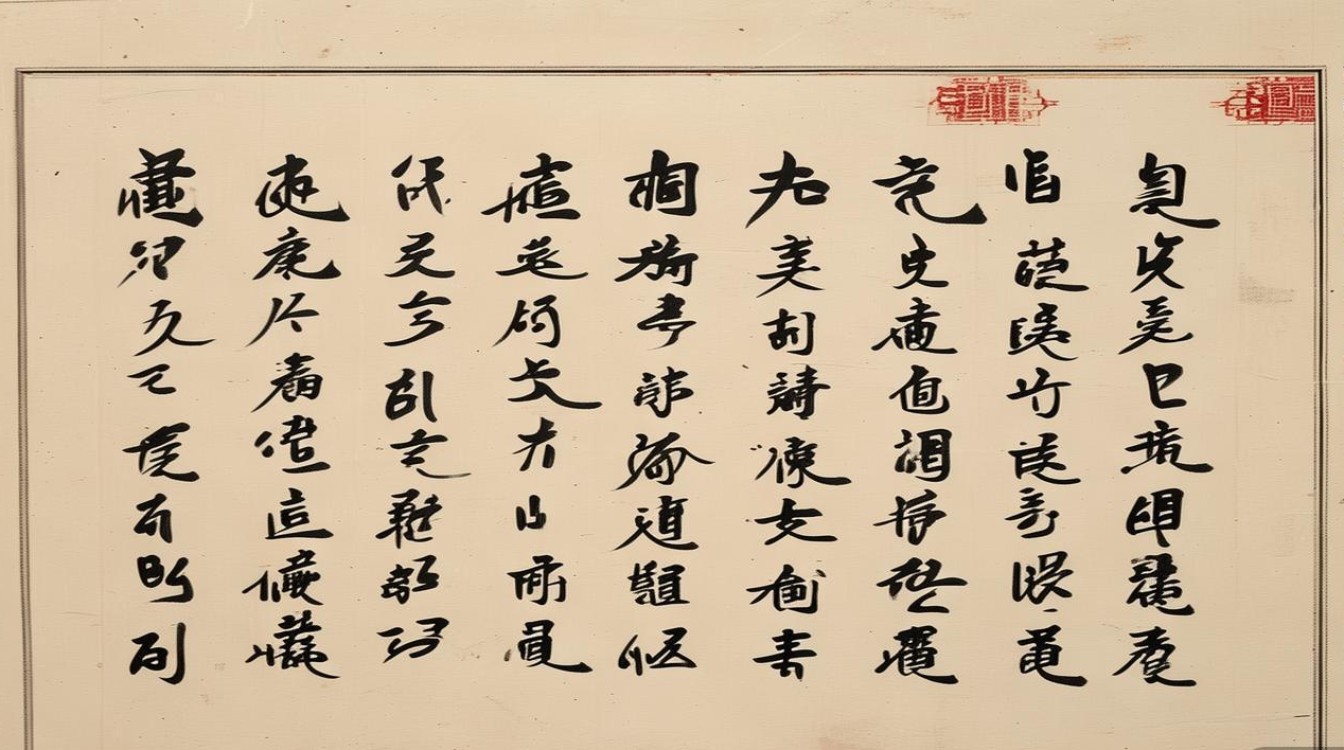

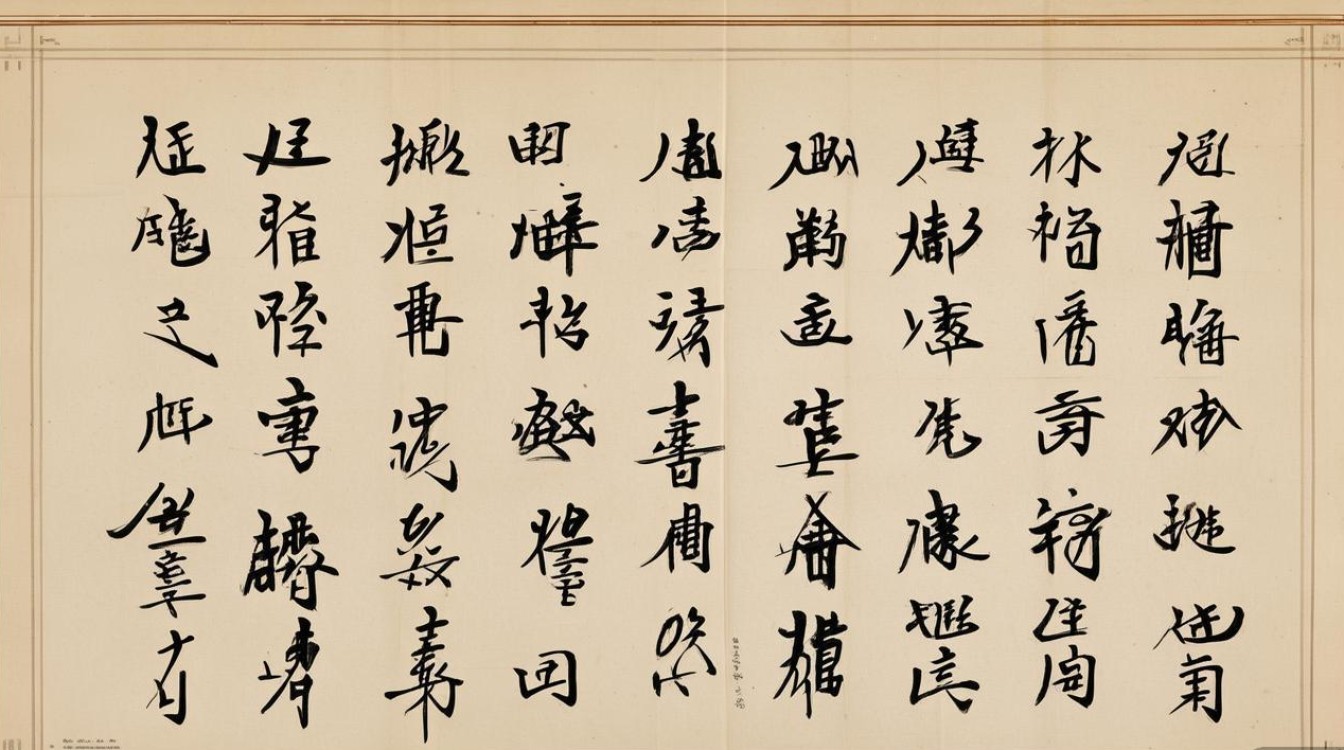

吴历早年受业于同里大儒王时敏,王时敏为“四王”之首,书法宗法董其昌,追求平淡天真、含蓄蕴藉的境界,吴历在王时敏指导下,初学晋唐楷法,尤重王羲之《乐毅论》《兰亭序》的端庄笔意,后转习赵孟頫,取其行书的遒劲与流畅,中年游历江南,与石涛、八大山人等遗民画家交往,虽书风未染狂狷,却在传统中渐生个人性情,开始将绘画中的“写意”精神融入书法,突破帖学的拘谨,其书法风格随阅历增长而演变,大致可分为早、中、晚三期,各具风貌。

| 阶段 | 时间 | 书法特点 | 代表作品/载体 |

|---|---|---|---|

| 早期 | 20-40岁 | 笔法严谨,结字端庄,以楷书、行楷为主,尚存董、赵遗风 | 《临兰亭序》《墨井小楷册》 |

| 中期 | 40-60岁 | 融入绘画用笔,线条顿挫有致,行书渐成主流,结字欹侧相生 | 《山水图题诗》《墨井道人诗稿》 |

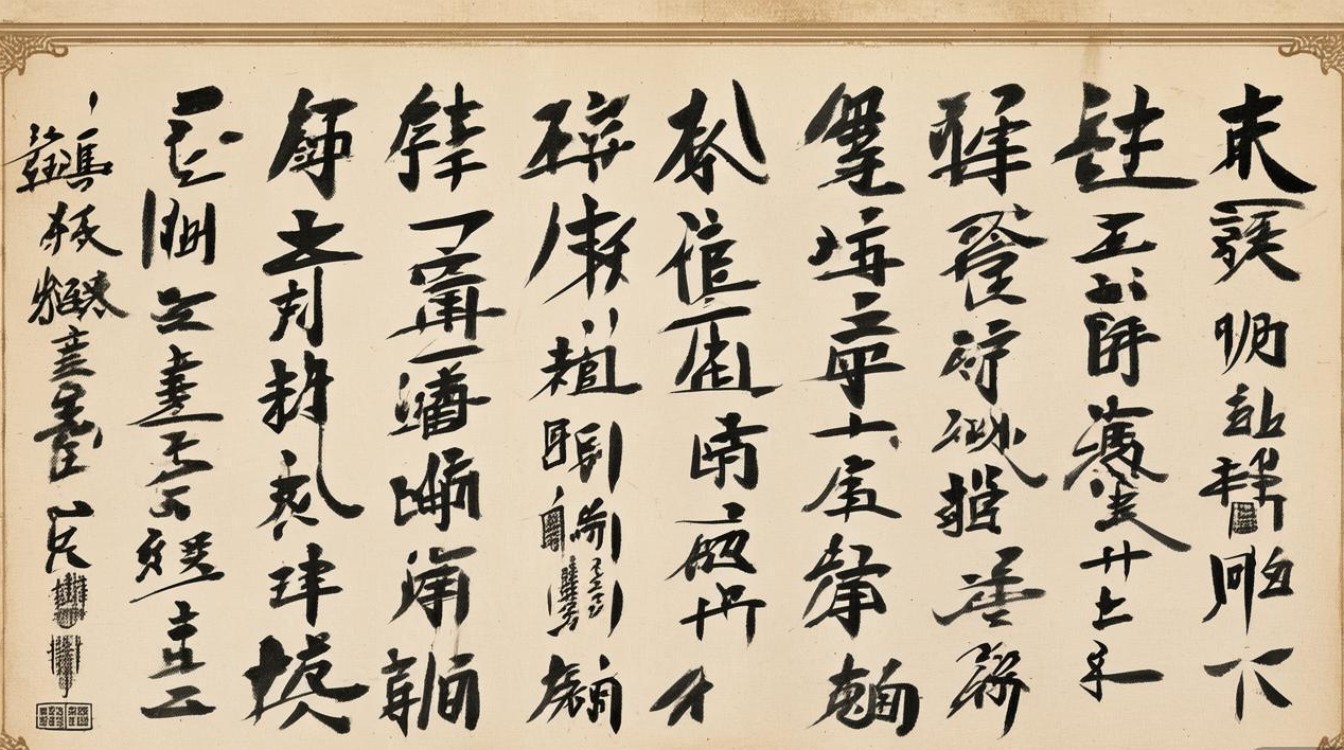

| 晚年 | 60岁后 | 笔法老辣,墨法浓淡枯湿变化丰富,结字简淡天真,文气内敛 | 《桃花源记卷》《晚秋山色图题跋》 |

吴历书法的核心特色在于“书画同源”的实践,其笔法兼具书法的“屋漏痕”与绘画的“皴擦法”,线条中锋为主,侧锋辅之,刚柔并济,如画中松针之劲挺,又似云水之绵长,结字上,早期端正如“算子”,中期随性而变,晚年则“疏可走马,密不透风”,字与字、行与行之间呼应生趣,如山水画中的“开合”布局,墨法上,善用浓淡干湿,枯笔飞白如秋山苍茫,湿笔晕染似春水荡漾,与画面墨色相映成趣,其题画诗尤为精妙,或楷书题于画眉,行书落于空白,字体大小错落,墨色浓淡相宜,使书法与绘画成为不可分割的整体。

清初书坛以帖学为主流,王铎、傅山以狂草奇崛开新风,吴历则坚守文人书风的“雅正”之道,以“内敛”胜“外放”,与“四王”的书法共同构建了清初帖学的正统脉络,其书法虽未如王铎般恣肆,却以“画意入书”的创新,为文人书法注入了新的审美维度,成为连接绘画与书法的重要纽带,当我们剥离“画圣”的光环,细品其书法中的笔意墨韵,方能体会其“以书载道,以画明心”的艺术追求,这正是吴历书法超越时代、历久弥新的价值所在。

FAQs

-

吴历书法与他的绘画有何关联?

吴历书法与其绘画紧密相连,核心体现为“书画同源”的实践,他将绘画中的皴法、点苔、构图等技法融入书法,如线条的顿挫转折如山水皴擦,墨色的浓淡干湿似画面晕染;书法题跋在绘画中不仅是文字说明,更是画面的有机组成部分,字体大小、墨色变化与画面布局相协调,形成“书画一体”的视觉效果,共同传递文人画的“写意”精神。 -

吴历书法在清初书坛的地位如何?

清初书坛以帖学为主,吴历作为“四王吴恽”之一,其书法坚守文人书风的“雅正”正统,与王时敏、王鉴等共同延续董其昌以来的平淡天真之风,相较于王铎的狂狷、傅山的奇崛,吴历书法以“内敛”见长,以“画意入书”的创新,为帖学注入了新的审美维度,是清初帖学体系中兼具传统与个性的重要代表,虽画名更盛,书法却以“文以载道”的特质独树一帜。