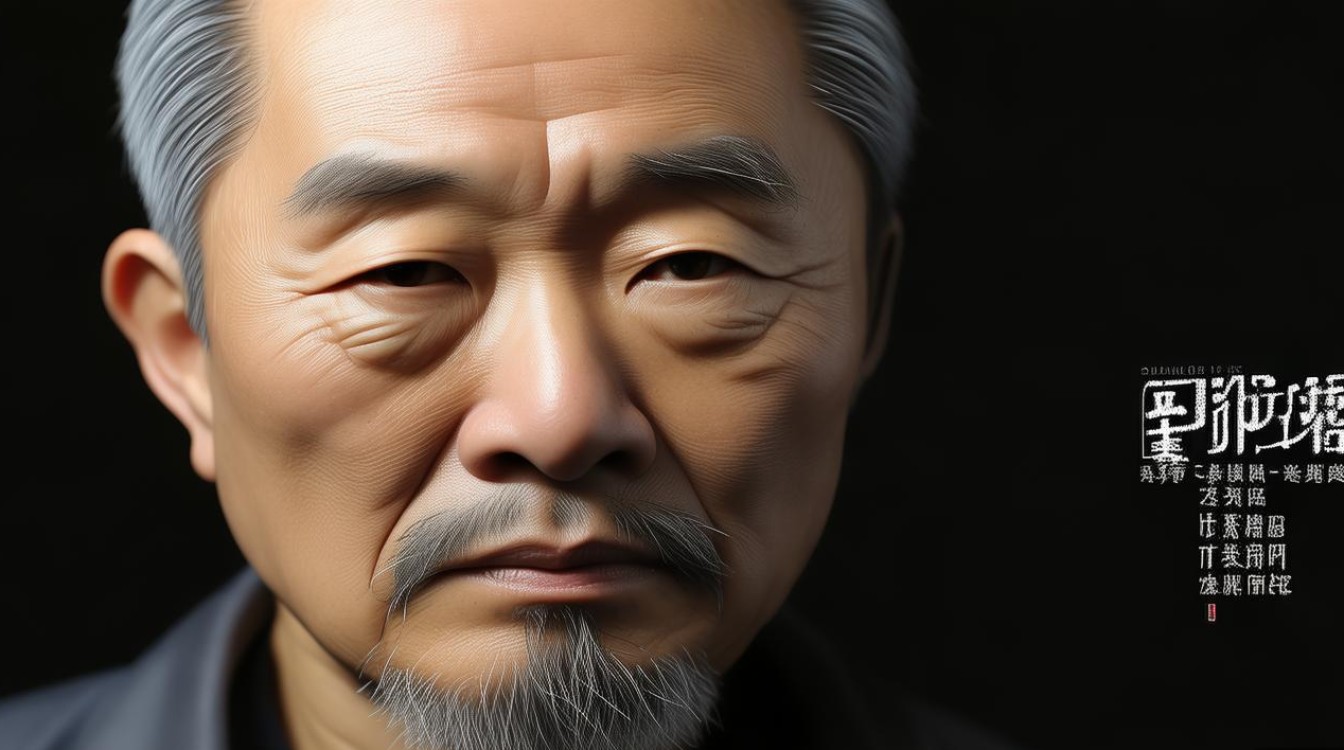

罗仁厚,1948年出生于四川成都,当代著名国画家,以融合传统笔墨与现代表现手法的山水画创作闻名,被誉为“新文人画”代表人物之一,其作品扎根巴蜀文化底蕴,兼收西方现代艺术理念,形成了雄浑苍润、意境深邃的个人艺术风貌,在国内外艺术界享有盛誉。

早年经历与艺术启蒙

罗仁厚成长于成都一个书香世家,祖父为前清秀才,擅长书法与诗词,父亲是中学语文教师,业余喜爱绘画,自幼受家庭熏陶,他6岁临摹《芥子园画谱》,12岁随当地画家张采芹学习花鸟画,14岁起转向山水画研习,少年时期,他常往返于青城山、峨眉山之间,观察山石云雾的变化,积累了大量写生笔记,为后来的创作奠定了“师法自然”的根基。

1966年,因历史原因中断学业,罗仁厚曾在工厂做过十年钳工,期间,他坚持利用工余时间临摹古画,从范宽、郭熙到石涛、八大山人,系统研习传统山水画的笔墨程式与意境营造,1977年恢复高考后,他以优异成绩考入四川美术学院国画系,师从冯建吴、岑学恭等国画大家,正式开启专业艺术学习生涯,在校期间,他注重“笔墨当随时代”,尝试将西方素描的光影关系与中国画的线条表现结合,作品《嘉陵江畔》入选1982年全国青年美展,初露锋芒。

艺术风格的形成与演变

罗仁厚的艺术创作大致可分为三个阶段:

早期(1980年代):传统根基的夯实

这一时期,他专注于对宋元山水画经典的研习,尤其推崇范宽的雄强、郭熙的灵动,其作品多采用全景式构图,笔法严谨,墨色层次丰富,如《峨眉金顶》(1985年)以高远法表现山势之巍峨,通过浓淡墨的交替渲染,营造出云雾缭绕的意境,体现出对传统“三远法”的深刻理解。

中期(1990年代-2000年代):融合探索的突破

随着艺术视野的开阔,罗仁厚开始关注西方现代艺术的表现形式,1991年,他赴巴黎国际艺术城访学,期间深入研究印象派的光色观念与抽象表现主义的情感表达,归国后,他将西方绘画的色彩语言与中国画的写意精神结合,提出“墨色交响”理论——在保留水墨氤氲韵味的基础上,适度引入矿物颜料与拼贴技法,增强画面的视觉张力,代表作《都市烟云》(1998年)以成都老街为题材,用传统皴法表现建筑肌理,却以蓝紫色调的抽象色块表现现代都市的迷离氛围,形成“古意新境”的独特面貌。

晚期(2010年代至今):化古为我的成熟

进入21世纪,罗仁厚逐渐形成“写意山水”的个人符号,他弱化具体物象的描摹,强调“以心观物”,通过简练的笔触与概括的墨色传递主观情感,其作品多取材巴蜀山水,如《青城烟雨》《剑门雄关》等,构图疏密有致,笔墨看似随意却暗含法度,既有“元气淋漓障犹湿”的酣畅,又有“计白当黑”的空灵,2015年创作的《大壑有声》系列,以大写意手法表现山石的嶙峋与瀑布的奔腾,墨色浓烈处如惊涛拍岸,淡雅处似云卷云舒,被誉为“当代山水画的革新之作”。

艺术成就与社会影响

罗仁厚的艺术成就得到了广泛认可,其作品被中国美术馆、上海美术馆、巴黎现代艺术博物馆等机构收藏,并多次入选全国美展、北京国际美术双年展等国内外重要展览,他曾获“第二届全国中国画展银奖”(2003年)、“四川省文艺终身成就奖”(2018年)等荣誉,并担任中国美术家协会理事、四川省美术家协会副主席、成都画院名誉院长等职。

作为艺术教育家,罗仁厚深耕讲坛四十余年,先后任教于四川美术学院、成都美术学院,培养了大量美术人才,他主张“画品与人品统一”,强调艺术家需“读万卷书,行万里路”,其教学理念影响了一代青年画家,他还积极参与文化公益事业,2010年发起“巴蜀山水画进校园”活动,让传统艺术走进中小学课堂;2020年疫情期间,创作《众志成城》捐赠武汉,用艺术传递抗疫力量。

重要艺术年表(表格)

| 时间 | 事件 |

|---|---|

| 1948年 | 出生于四川成都 |

| 1966年 | 中断学业,进入工厂工作 |

| 1977年 | 考入四川美术学院国画系 |

| 1982年 | 作品《嘉陵江畔》入选全国青年美展 |

| 1991年 | 赴巴黎国际艺术城访学 |

| 1998年 | 创作《都市烟云》,确立“墨色交响”风格 |

| 2003年 | 获“第二届全国中国画展银奖” |

| 2015年 | 《大壑有声》系列问世,引发业界关注 |

| 2018年 | 获“四川省文艺终身成就奖” |

| 2020年 | 创作《众志成城》捐赠武汉 |

相关问答FAQs

问题1:罗仁厚先生的山水画为何能被称为“新文人画”的代表?

解答:罗仁厚的作品之所以被视为“新文人画”代表,在于他突破了传统文人画“逸笔草草”的局限,既保留了文人画“诗书画印”一体的人文内涵,又融入了现代表现手法,他注重笔墨的传统韵味,同时通过色彩创新、构图变形等方式,赋予山水画当代精神,其作品中的“巴蜀符号”(如青城山的幽、峨眉山的秀)不仅是地域文化的体现,更承载着他对现代人生存状态的思考,实现了“古意”与“新境”的统一,这正是“新文人画”的核心追求。

问题2:罗仁厚在创作中如何平衡传统与创新的关系?

解答:罗仁厚认为“传统是创新的根基,创新是传统的生命”,他平衡二者关系的核心方法是“深入传统,跳出传统”:他通过临摹古画、写生自然,深刻理解传统笔墨的“法度”(如皴法、墨法),确保作品的文化根基;他不拘泥于程式化表达,而是结合个人情感与时代审美,对传统元素进行重构,他在《蜀山秋韵》中,既保留了郭熙“蟹爪枝”的笔法,又以西方油画的厚涂技法表现秋叶的质感,使传统山水焕发出新的视觉冲击力,他常说:“笔墨是语言,情感是内容,传统与创新不过是表达的不同方式,最终要服务于画家的精神追求。”