苏轼在中国书法史上占据着承前启后的重要地位,其书法风格“丰腴跌宕,天真烂漫”,被誉为“宋四家”之一,而要理解苏轼书法的独特面貌,对其早期书法的探究尤为关键——这一阶段不仅是他书法技法的奠基期,更是其艺术观念与人格精神逐步融合的孕育期,从青年时期的刻意求工,到中年时期的风格初显,苏轼早期书法折射出一位文人书家从“尚法”到“尚意”的蜕变轨迹,为后世留下了丰富的审美启示与历史镜鉴。

早期书法的师承与取法:根基多元,融古出新

苏轼的书法启蒙与其成长环境密不可分,出生于文学世家的他,自幼受父亲苏洵的熏陶,不仅饱读诗书,更在书画鉴藏中接触大量前人法帖,其早期书法的取法路径呈现出“广师取众,以古为徒”的特点,主要围绕晋唐经典展开,尤其以王羲之、颜真卿、柳公权、褚遂良等大家为核心。

在晋人书风方面,苏轼早期深受王羲之《兰亭序》、王献之《中秋帖》的影响,追求“平淡天真”的韵味,他在《论书》中曾言:“余少时学《兰亭》,群字尤劲,而姿媚有余。”这种“劲”与“媚”的结合,正是晋人笔法“遒丽劲健”与“流转婉约”的体现,他对唐代楷书下过苦功,尤其是颜真卿的《多宝塔碑》《东方先生画赞》等,颜书“雄浑大气、筋骨强健”的特质,为苏轼早期书法奠定了坚实的法度基础,柳公权的“骨力遒劲,结构严谨”与褚遂良的“秀逸婉丽,风姿绰约”,也在其早期作品中留下痕迹,使其笔法兼具骨力与姿致。

值得注意的是,苏轼的取法并非简单模仿,而是带着文人的思辨意识进行“创造性转化”,他曾提出“我书意造本无法,点画信手烦推求”,这一理念在早期已初露端倪——在遵循法度的同时,他更注重通过笔法传递个人性情,他在学习颜真卿时,不仅吸收其“雄强”之气,更弱化了颜书的“棱角”,融入了晋人的“圆转”,形成“刚柔并济”的早期面貌。

风格特征与笔墨语言:从“刻意求工”到“意趣初显”

苏轼的早期书法大致可界定为其25岁(1057年)进士及第至45岁(1080年)“乌台诗案”贬谪黄州之前,这一时期,其书法风格经历了从“刻意求工”到“意趣初显”的演变,用笔、结字、章法均呈现出鲜明的过渡性特征。

用笔:劲健中见灵动,厚重中藏巧思

早期苏轼的用笔以“劲健”为主,明显受到唐楷“中锋用笔”的影响,线条质感凝练而富有弹性,如《治平帖》(1065年,29岁)中,笔画起收分明,转折处多见方折,呈现出“屋漏痕”般的力度与涩感,展现出扎实的唐楷功底,但同时,他已开始尝试打破唐楷的“严谨”,在行书中融入“侧锋取势”,如“之”“也”等字的捺画,末端轻驻出锋,既有晋人的“飘逸”,又带有个人的“率意”,随着书艺成熟,其用笔逐渐趋向“厚重”,如《宝月帖》(1071年,36岁)中,“月”“寒”等字的横画,中锋行笔时略带“提按”,形成“中间细、两端粗”的“枣核状”,这种“丰腴”的笔法虽未及中晚年的“绵里裹铁”,但已初具“苏体”的端倪。

结字:茂密中求欹侧,端庄中见变化

早期结字受唐楷“平正安稳”的影响,整体布局茂密严谨,如《次韵秦太虚见寄诗卷》(1079年,44岁)中,字字独立,结构紧凑,重心多居中,体现出“尚法”阶段的理性控制,但苏轼的结字从不满足于“平正”,而是追求“险中求稳”——他通过“欹侧”打破平衡,又在动态中重新建立和谐,江”“流”二字,“江”字左倾,“流”字右斜,相互呼应,形成“左欹右斜”的动态平衡;而“山”“水”等独体字,则通过笔画的长短、伸缩(如“山”字中竖拉长,“水”字捺画舒展),在茂密中透出疏朗,这种“既平正又险绝”的结字特点,为其晚年“扁平宽博”的“苏体”埋下伏笔。

章法:行气贯通,疏密有致

早期书法的章法以“行气贯通”为核心,字与字之间虽独立但气脉相连,行距与字距较为均匀,呈现出“玉润珠圆”的整体感,如《洞庭春色赋中山松醪赋》卷(早期局部),每行字数相近,字形大小相近,通过笔势的“引带”(如上一字的末笔与下一字的首笔遥相呼应),形成“行云流水”般的节奏感,他已开始注重“疏密对比”,在茂密的字组中穿插疏朗的空间,如“赋”“风”等笔画繁多的字,占据较大空间;而“之”“也”等简笔字,则适当收缩,避免章法的拥挤,这种“疏可走马,密不透风”的章法意识,在后期作品中发展为“大小错落、虚实相生”的成熟面貌。

代表作品解析:技法与心性的交融

苏轼早期书法作品虽存世不多,但每一件都堪称其风格演变的“活化石”,从中可清晰窥见其从“法度”到“意趣”的探索轨迹。

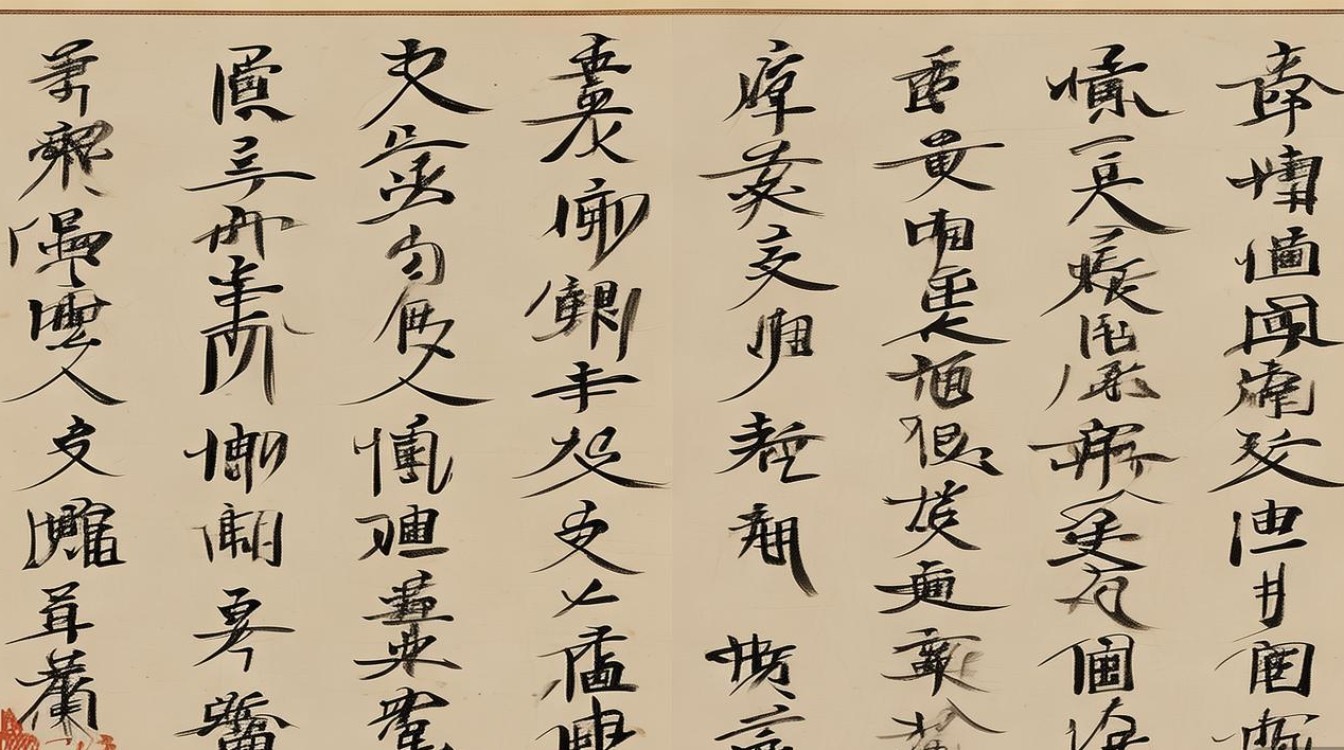

《治平帖》(1065年,29岁)

此作是苏轼早期行书的代表作,纸本,纵29.2厘米,横45.3厘米,现藏台北故宫博物院,内容为致友人书信,笔法以中锋为主,线条圆劲如“铁画银钩”,转折处方中带圆,尽显唐楷的“骨力”,结字茂密端庄,如“治”“平”二字,左右结构紧凑,重心稳定,体现出“刻意求工”的严谨,但细看其用笔,“帖”字的“巾”旁末笔轻挑,带有行书的“流动感”;“见”字的撇画舒展,略带“率意”,这种“工中带写”的特点,已突破唐楷的“板滞”,显露个人性情。

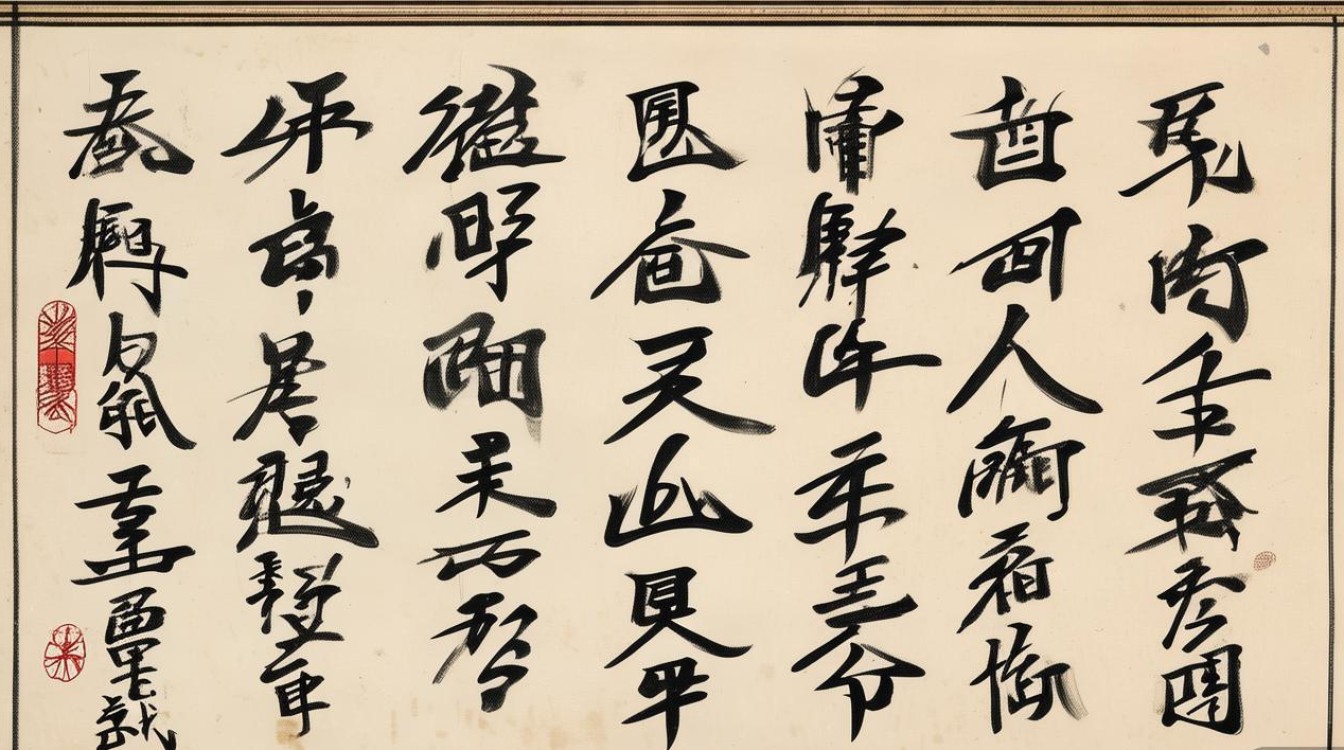

《宝月帖》(1071年,36岁)

此作是苏轼任杭州通判期间致友人的尺牍,纸本,纵29.5厘米,横48.8厘米,现藏故宫博物院,与《治平帖》相比,其用笔更显“厚重”,“宝”“月”等字的横画中段略凹,形成“绵里裹铁”的质感;结字则开始“欹侧”,“寒”字上紧下松,“思”字左窄右宽,动态平衡感增强,章法上,字距略大于行距,空间更为疏朗,气韵更加流畅,尤其值得注意的是,此作中“余”“怀”等字的“心底钩”,末端轻驻后快速出锋,呈现出“天真烂漫”的趣味,这与其“无意于佳乃佳”的书学观念高度契合。

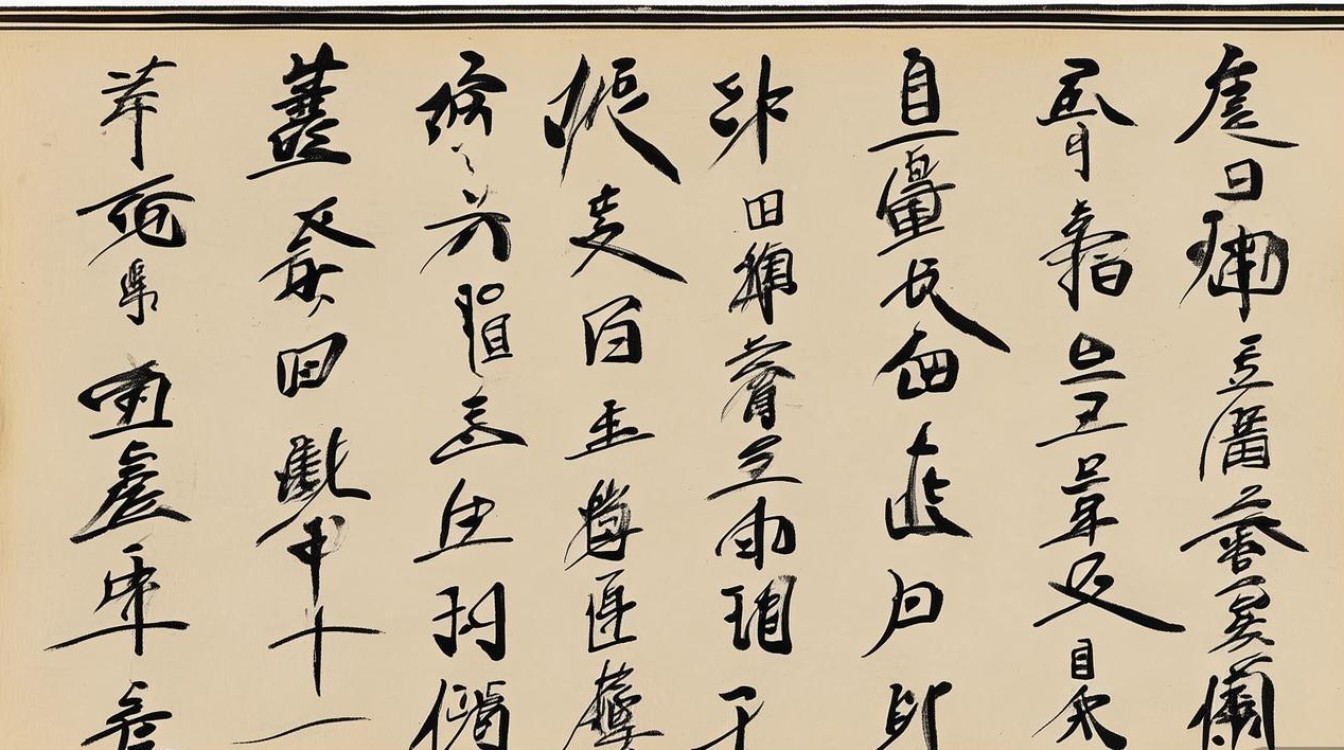

《次韵秦太虚见寄诗卷》(1079年,44岁)

此作是苏轼“乌台诗案”前夕的行书诗卷,纸本,纵30.7厘米,长64.2厘米,现藏上海博物馆,内容为和答秦观的诗作,笔法“劲健中见丰腴”,如“江”“山”等字的横画,中锋行笔时略带“提按”,线条粗细变化自然,兼具颜书的“厚重”与晋人的“灵动”,结字“欲侧”感更为明显,“流”“水”二字左低右高,形成“险峻”之势;而“云”“月”等字则扁平宽博,趋于“平正”,展现出“平正与险绝”的矛盾统一,章法上,字与字之间笔势引带,行气贯通,疏密有致,已初具“苏体”的“大气磅礴”之态。

早期书风形成的文化背景

苏轼早期书法的形成,离不开北宋中期的文化生态与个人经历,北宋“尚意”书风的兴起为其提供了时代土壤——在“重文轻武”的国策下,文人阶层崛起,书法不再是“技”的体现,而是“道”的载体,强调“学问文章之气”与“个人性情”的表达,苏轼作为文人书家的代表,其早期书法虽注重“法度”,但始终以“意趣”为内核,与时代潮流高度契合。

其仕途经历与交游圈层深刻影响了书法风格的形成,早期苏轼历任凤翔签判、判登闻鼓院、杭州通判等职,虽未居高位,但与欧阳修、梅尧臣、黄庭坚等文人大家交往密切,欧阳修“尚意”的书学主张(“书意为本,笔墨为末”)对其影响深远,而与黄庭坚的切磋(黄庭坚曾评“东坡道少肥美”),更促使他在笔法、结字上不断突破。“乌台诗案”的贬谪经历虽在其晚期书法中留下深刻烙印,但早期的“仕途顺遂”与“文人交游”,为其书法奠定了“平和中见个性”的基调。

苏轼早期书法代表作品简表

| 作品名称 | 创作时间 | 年龄 | 尺寸(约) | 风格特点 | 收藏单位 |

|---|---|---|---|---|---|

| 《治平帖》 | 1065年 | 29岁 | 纵29.2cm×横45.3cm | 笔法劲健,结字茂密,工中带写 | 台北故宫博物院 |

| 《宝月帖》 | 1071年 | 36岁 | 纵29.5cm×横48.8cm | 用笔厚重,结字欹侧,疏朗有致 | 故宫博物院 |

| 《次韵秦太虚见寄诗卷》 | 1079年 | 44岁 | 纵30.7cm×长64.2cm | 笔法丰腴,章法贯通,险中求稳 | 上海博物馆 |

相关问答FAQs

Q1:苏轼早期书法与中晚期的主要区别是什么?

A1:苏轼早期书法与中晚期在风格演变上呈现出明显的阶段性特征,早期(25-45岁)以“尚法”为主,注重师法晋唐经典,用笔劲健、结字茂密、章法严谨,带有“刻意求工”的理性控制,如《治平帖》《宝月帖》;中晚期(45岁后)经历“乌台诗案”贬谪,书法转向“尚意”,用笔趋向“丰腴厚重”(如“绵里裹铁”),结字“扁平宽博”“欲侧多姿”,章法“大小错落、虚实相生”,情感表达更为强烈,如《黄州寒食帖》,简言之,早期是“法度”的积累,中晚期是“意趣”的升华,核心是从“技”到“道”的跨越。

Q2:苏轼早期书法对后世有哪些影响?

A2:苏轼早期书法虽未完全形成“苏体”的成熟面貌,但其“以意驭法”“融古出新”的理念与实践,对后世影响深远,他打破了唐代“尚法”书风的桎梏,为北宋“尚意”书风的兴起奠定了基础,直接影响了黄庭坚、米芾等“宋四家”的创作理念——黄庭坚强调“老夫之书本无法”,米芾提倡“意足我自足”,均与苏轼“我书意造本无法”一脉相承,他开创了“文人书法”的新范式,将学问修养、人格精神融入书法,使书法成为“心画”,这一理念深刻影响了元代的赵孟頫、明代的董其昌及清代的“扬州八怪”,推动了中国书法从“技法中心”向“人格中心”的转变。