山西作为华夏文明的重要发祥地,其深厚的文化底蕴孕育了众多杰出的艺术家,在绘画领域,范姓画家群体以其独特的地域视角和艺术探索,成为三晋美术传承与创新的重要力量,他们扎根黄土高原,将晋地的大气磅礴、民俗的质朴醇厚与传统的笔墨意蕴相融合,形成了兼具历史厚重感与时代气息的艺术风貌,为山西美术的发展注入了鲜活的生命力。

山西画家的艺术生涯往往与地域文化紧密相连,范姓画家多出生于晋中、晋北或晋南地区,自幼便在古建筑、壁画、民间艺术的熏陶中成长,部分画家少时临摹永乐宫壁线的流畅与色彩的浓烈,或受晋商大院砖雕、木构的启发,对线条的韵律与空间的层次有着天然的敏感,在专业学习阶段,他们既系统研习传统文人画的笔墨精神,又深入西画造型与色彩体系,最终回归本土题材,形成“以中为体、以西为用”的创作路径,这种“走出去、再回来”的艺术轨迹,使得他们的作品既保留了中国画的气韵生动,又融入了写实主义的细腻观察,呈现出独特的“晋风晋韵”。

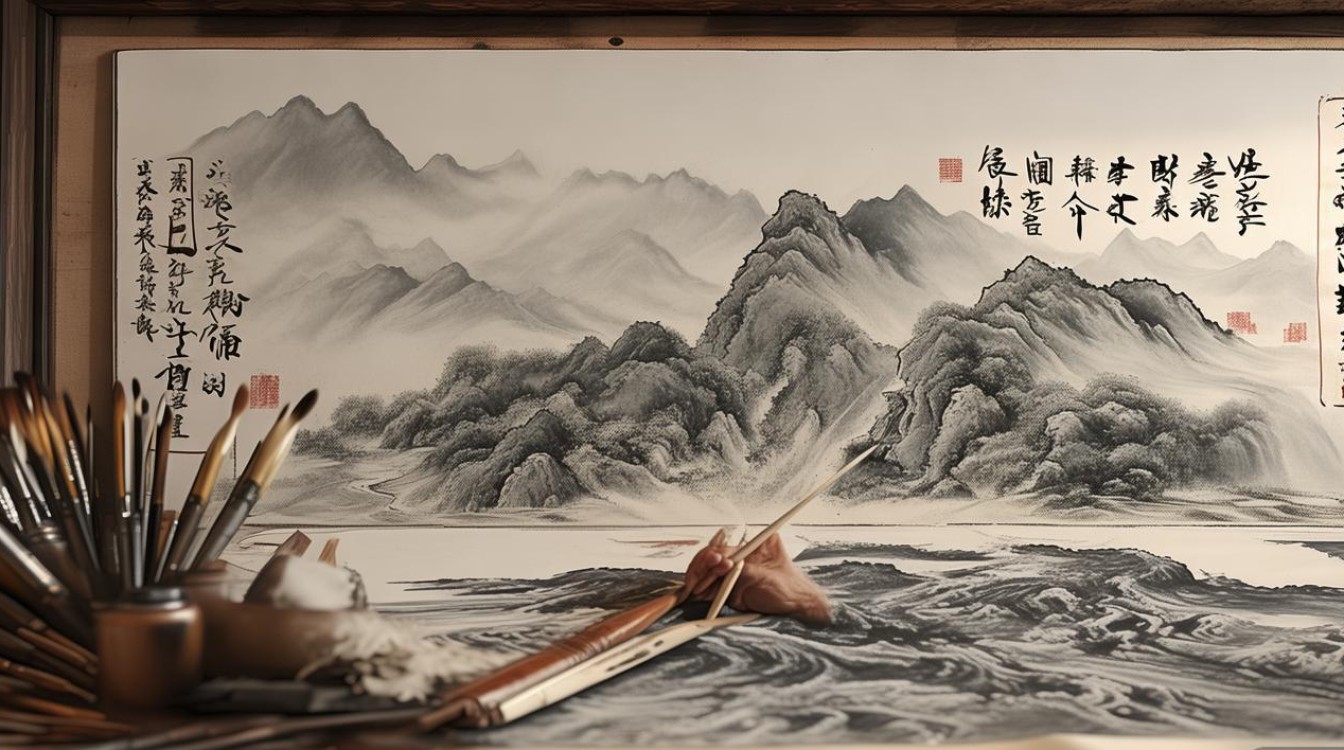

在艺术风格上,山西范姓画家的创作呈现出多元统一的特征,既有对传统文人画的继承,也有对现实生活的关照,更有对现代艺术语言的探索,其作品主题多围绕黄土高原的地理风貌、晋商文化的历史记忆、民间民俗的生活场景展开,通过笔墨、色彩、构图的精心营造,展现三晋大地的精神内核,以山水画为例,他们笔下的太行山不再是简单的自然景观,而是被赋予坚韧不拔的人格象征,用浓重的墨色勾勒山石的嶙峋,以干湿皴擦表现岩层的肌理,再辅以点景的窑洞、梯田,将自然的雄浑与人文的温度融为一体,在人物画创作中,他们常以晋地普通百姓为原型,通过质朴的线条和沉郁的色彩,刻画劳动人民的沧桑与坚韧,传递出对生命的敬畏与对生活的热爱,花鸟画则多取材于晋中常见的野花、蔬果,笔墨率真而不失法度,既延续了文人画的雅致,又带有民间艺术的鲜活气息。

为了更清晰地呈现山西范姓画家的艺术特色,以下从题材选择、笔墨语言、色彩运用三个维度进行梳理:

| 风格维度 | 具体表现 | 代表元素/手法 |

|---|---|---|

| 题材选择 | 以黄土文化为核心,涵盖自然、历史、生活三大类 | 太行山、黄河、晋商大院、民俗活动(如社火、剪纸)、民间艺人、乡土风物等 |

| 笔墨语言 | 主张“笔墨当随时代”,融合传统皴法与写实造型 | 山水画中多用“披麻皴”“解索皴”表现山体肌理,人物画中线条刚劲有力,兼具书法韵味与造型准确性 |

| 色彩运用 | 崇尚“浓而不艳、淡而不薄”的设色理念 | 善用赭石、花青、藤黄等传统色,结合山西民俗中的浓烈色调(如大红、石绿),形成质朴而深沉的色彩体系,增强画面的地域识别度 |

在代表作品方面,范姓画家们创作了大量具有影响力的佳作,有画家以《晋商驼铃》系列展现明清时期晋商走西口的艰辛,通过苍劲的笔触描绘黄土高原上的驼队,背景是落日余晖下的古城墙,既有历史的厚重感,又充满人性的温度;也有画家以《黄土谣》为题,描绘晋南农村的丰收场景,金黄的麦田、错落的窑洞、劳作的农人,用温暖的色调和细腻的笔触,展现乡土中国的生机与活力;还有画家聚焦民间艺术,创作《剪纸姑娘》系列,将晋南剪纸的平面构成与国画的写意精神相结合,色彩明快而不失雅致,展现了传统文化的当代转化。

山西范姓画家的艺术成就不仅体现在作品本身,更在于他们对地域文化传承与创新的推动,许多画家长期坚持深入基层采风,记录即将消失的民俗文化,并通过教学、展览等方式培养青年艺术家,为山西美术的持续发展储备力量,他们的作品不仅在省内广受赞誉,更在全国乃至国际舞台上展现了中国地域美术的独特魅力,成为外界了解山西的重要文化符号。

相关问答FAQs

Q1:山西范姓画家的艺术风格与其他地域画家相比有何独特性?

A1:山西范姓画家的独特性主要体现在对“黄土文化”的深度挖掘与表达上,与江南画家的温婉秀丽、岭南画家的浓艳热烈不同,他们的作品以苍茫、厚重的笔墨基调,展现黄土高原的雄浑与坚韧,题材上更侧重晋商历史、民俗风情等具有强烈地域标识的内容,他们善于将传统壁画、民间艺术的元素融入文人画创作,形成“质朴中见灵动、厚重中显生机”的艺术面貌,这种扎根地域文化的创作路径,使其作品具有鲜明的“晋派”特征。

Q2:范姓画家的创作如何体现山西的文化精神?

A2:山西文化精神的核心可概括为“坚韧诚信、崇文重礼、开放包容”,范姓画家的创作从多个层面诠释了这一精神,在描绘太行山、黄河时,通过刚劲的线条和厚重的色彩,表现晋地人民面对恶劣自然环境时的坚韧不拔;在刻画晋商题材时,通过严谨的构图和细节描绘(如商队、账簿、大院),传递诚信为本、开拓进取的商业伦理;在表现民俗生活时,通过对社火、剪纸、面塑等民间艺术的再现,展现崇文重礼、和谐共生的文化传统,这些创作不仅是对山西自然与人文的记录,更是对地域文化精神的传承与升华。