刘文山书法作为当代书坛的重要存在,以其深厚的传统根基与鲜明的时代气息,在篆、隶、楷、行、草五体领域均展现出卓越的艺术造诣,他幼承庭训,六岁临池,遍临秦汉碑版、魏晋法帖,兼收历代大家之长,逐渐形成“雄浑中见灵秀,端庄里寓奇崛”的个人风格,其书法不仅注重笔墨技巧的锤炼,更强调文化内涵的融入,将儒家的中正、道家的自然、禅机的空灵熔于一炉,使作品既有金石气,又书卷气,展现出“技进乎道”的艺术追求。

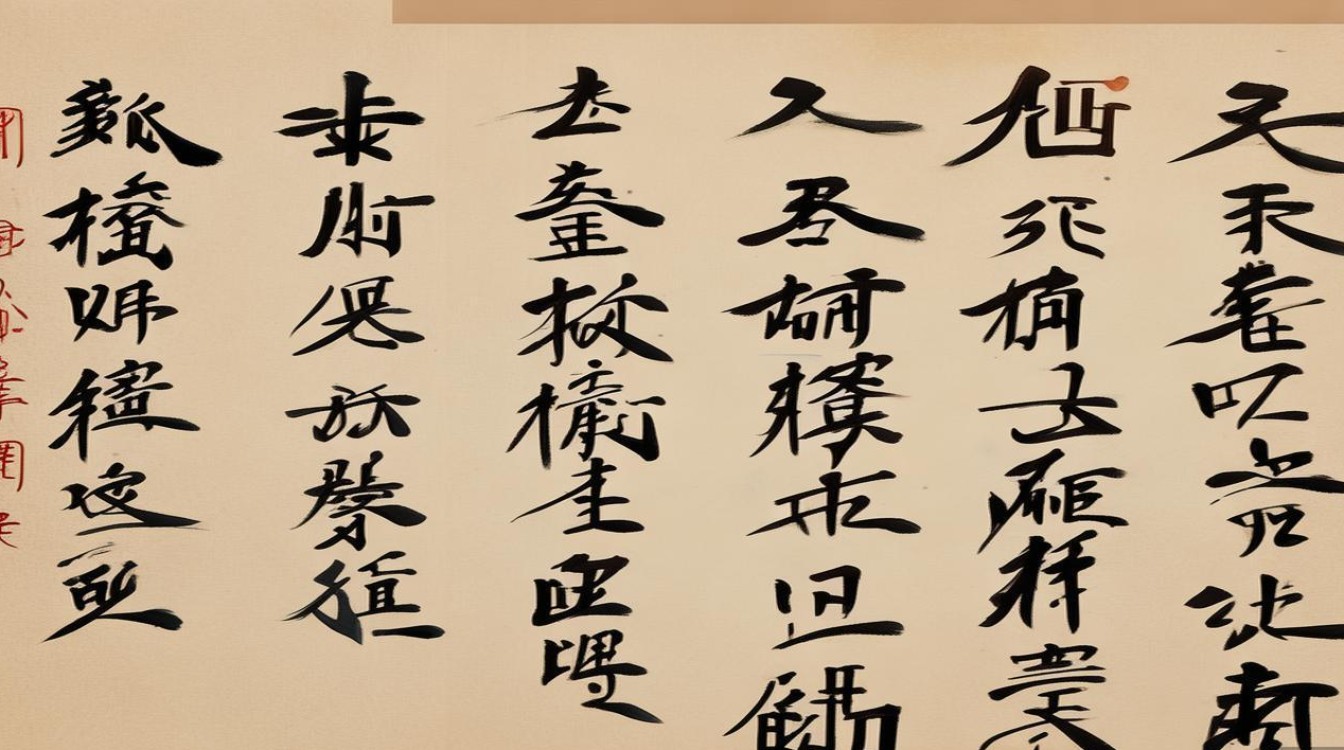

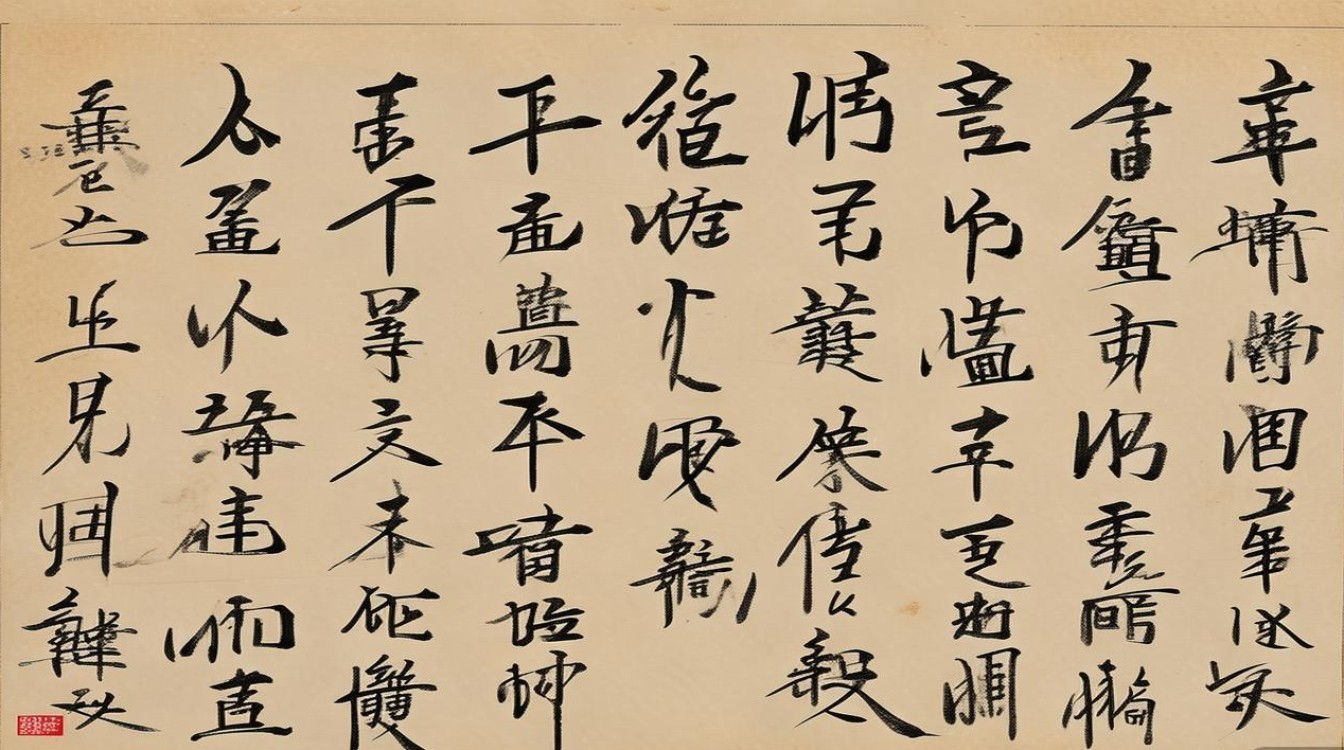

在书法风格的演变与形成上,刘文山经历了师古、融通、创新三个阶段,早年以唐楷筑基,深研欧阳询的险劲、颜真卿的雄浑,打下了坚实的楷书功底;及至中年,转攻汉隶,临摹《曹全碑》的秀逸、《张迁碑》的方拙,兼及《石门颂》的恣肆,隶书笔法逐渐厚重古朴;后上溯魏晋,沉浸于二王的行草、钟繇的楷书,尤得《兰亭序》的飘逸与《十七帖》的率真,形成了以行草为体、隶意为韵的创作主线,近年来,他进一步将简牍书法的率真与碑刻书法的苍劲融入行草,使线条更具张力,结字更显奇崛,实现了“古意”与“我意”的完美统一。

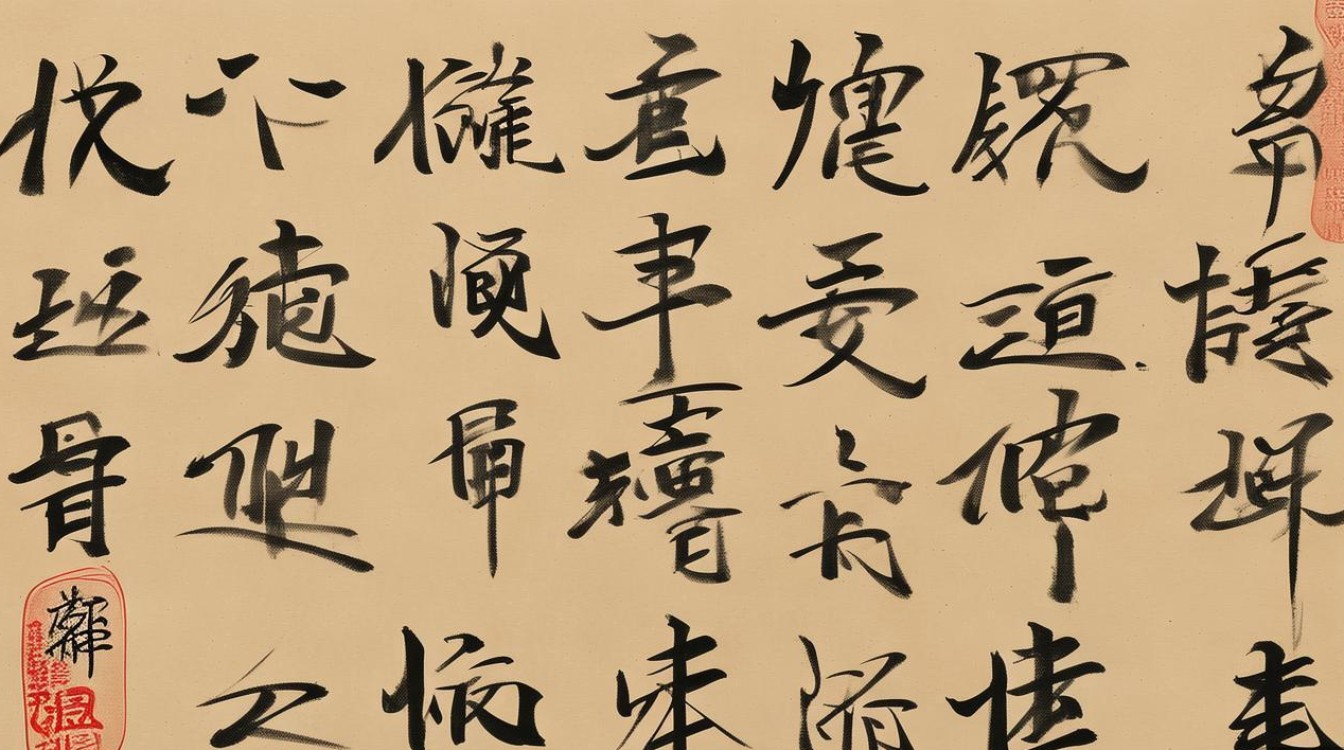

刘文山书法的艺术特色,集中体现在用笔、结字、章法三个维度,用笔上,他主张“以中锋为骨,侧锋为姿”,提按分明,方圆兼备,其楷书笔力沉雄,如“绵里裹铁”;行草则如“锥画沙”“屋漏痕”,线条刚柔相济,疾涩有度,既有碑学的金石味,又有帖学的灵动性,结字上,他打破常规,善于在平正中求险绝,在欹侧中得平衡,或中宫收紧,笔画舒展;或左右开张,重心偏移,形成“险中求稳、奇中寓正”的视觉效果,章法上,他注重虚实相生、疏密有致,行气贯通如流水,字与字、行与行之间顾盼生姿,整体布局既严谨法度,又自然天成,展现出“大音希声,大象无形”的哲学意境。

为更直观展现刘文山书法在不同书体上的风格特点,特整理如下对比表:

| 书体 | 代表碑帖取法 | 风格特征 | 代表作品 |

|---|---|---|---|

| 楷书 | 欧阳询《九成宫》、颜真卿《麻姑仙坛记》 | 笔力遒劲,结构严谨,法度森严,兼具庙堂气与书卷气 | 《朱子家训》《心经》 |

| 隶书 | 《曹全碑》《张迁碑》《石门颂》 | 方圆并用,拙中见巧,既有汉隶的浑厚古朴,又具简牍的率真灵动 | 《前后出师表》《千字文》 |

| 行草 | 王羲之《兰亭序》、王铎《拟山园帖》、孙过庭《书谱》 | 线条流畅,节奏明快,连绵呼应,融二王的雅逸、王铎的奇崛、孙过庭的典雅于一体 | 《赤壁赋》《古诗四首》 |

在代表作品赏析中,其行草作品《赤壁赋》堪称典范,全篇以行草写成,笔势连绵而不失规矩,结字奇崛而不失重心,首字“壬”以侧锋切入,险中求稳;中间“水光接天”四字,线条如行云流水,一气呵成;不知东方之既白”则逐渐放慢节奏,笔力内敛,余韵悠长,通篇既保留了《兰亭序》的雅逸,又融入了碑刻书法的苍劲,展现出“文质彬彬,然后君子”的艺术境界,其隶书作品《前后出师表》,则取法《张迁碑》的方笔与《曹全碑》的圆笔,笔画厚重而不失灵动,结字扁平中见变化,既有汉隶的古朴雄浑,又融入了个人情感的温度,字里行间流露出“鞠躬尽瘁,死而后已”的忠义之气。

刘文山不仅在创作上成就斐然,在书法教育与文化传播领域也贡献卓著,他曾任教于多所高校,担任书法专业硕士生导师,培养了大批青年书法人才;其“书法三境界”理论——“技法求准、意境求新、品格求高”,对当代书法教育产生了深远影响,他多次参与“书法进校园”“文化下乡”等公益活动,捐赠书法作品百余幅,致力于书法艺术的普及与推广,他还出版《刘文山书法集》《楷书技法教程》等著作,发表《论碑帖融合的当代路径》等学术论文,为书法理论研究注入了新的活力。

刘文山书法的艺术价值,不仅在于其对传统笔墨的深刻理解与精准把握,更在于其对时代精神的敏锐捕捉与创造性转化,他始终认为,书法不仅是“写字”,更是“写心”,是书法家文化修养、人格情操的直观体现,他的作品既有“晋人尚韵”的雅逸,又有“唐人尚法”的严谨,更有“宋人尚意”的洒脱,在当代书坛独树一帜,被誉为“传统根脉的坚守者,时代精神的开拓者”。

相关问答FAQs

Q1:刘文山书法的师承脉络是怎样的?他的艺术理念对后学有何启示?

A1:刘文山书法的师承可概括为“家学启蒙、碑帖兼修、转益多师”,他幼年受祖父影响学习欧楷,少年时师从当地名家研习魏碑,青年时期考入中国美术学院,系统学习书法史论与技法,先后得到沙孟海、启功等名家的指点,其艺术理念核心为“守正创新”,强调“师古而不泥古”,主张“以技入道,以道统技”,对后学的启示在于:书法学习需先扎根传统,遍临经典,打牢技法基础;再在融通中求变,将个人情感与时代精神融入创作,最终形成独特的艺术语言,他常告诫学生:“书法是慢功夫,要耐得住寂寞,既要‘读万卷书’,也要‘行万里路’,在文化滋养中提升艺术境界。”

Q2:初学者学习刘文山书法,应从哪些书体入手?需要注意哪些要点?

A2:初学者建议从楷书或隶书入手,楷书可选择刘文山临习过的欧阳询《九成宫》或颜真卿《多宝塔碑》,先掌握基本笔画与结构;隶书可从《曹全碑》入手,感受其秀逸的笔法与扁平的结字,学习过程中需注意三点:一是“先求形似,再求神似”,精准临摹碑帖的用笔与结字,避免盲目追求个性;二是“注重线条质感”,通过中锋用笔、提按顿挫的训练,使线条具有力量与弹性;三是“培养文化修养”,多读诗词、书画理论,理解书法背后的文化内涵,避免“为书法而书法”,刘文山曾强调:“书法是‘写’出来的,不是‘描’出来的,要敢于下笔,勤于练习,在反复临摹中领悟传统精神。”