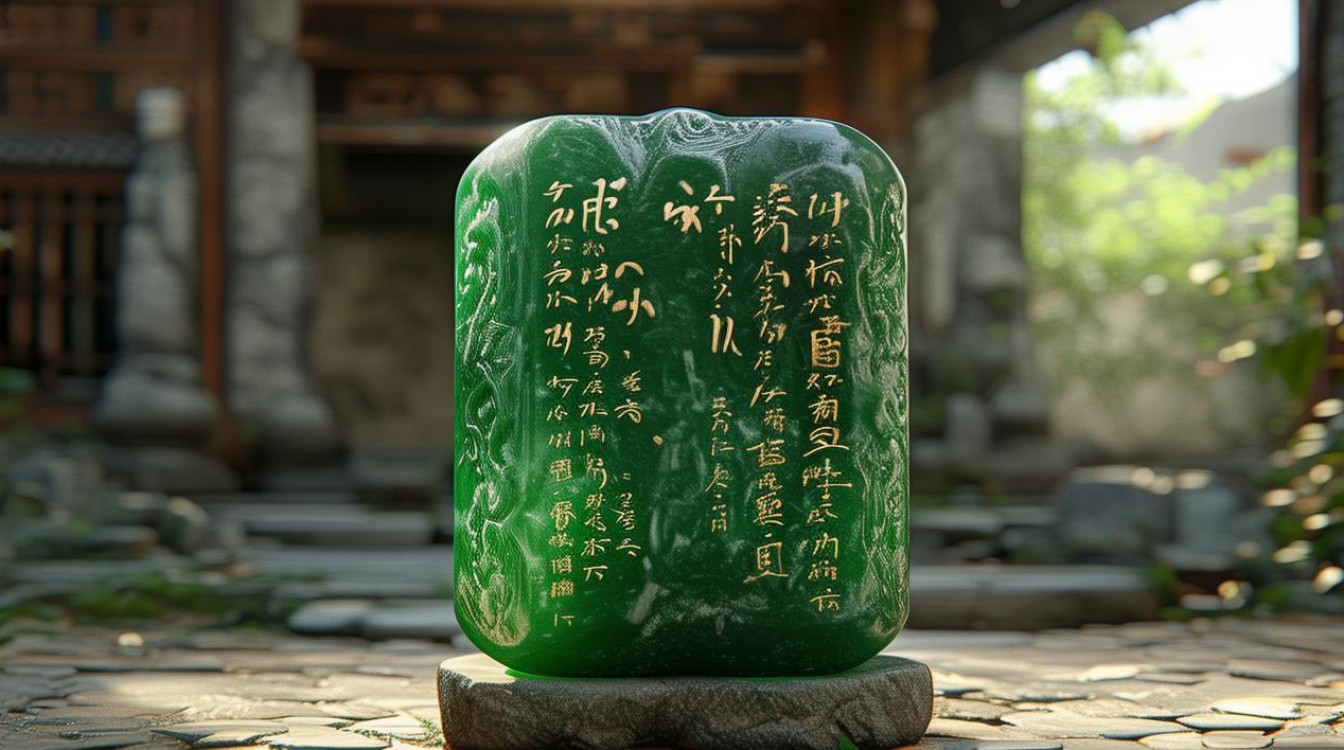

古翡翠作为中华玉文化的重要载体,承载着千年的工艺智慧与审美意蕴,其历史可追溯至新石器时代,而真正形成规模与风格则始于明清,尤其在清代达到鼎盛,在古翡翠的研究与鉴定领域,王春云作为国内知名的翡翠文化学者与资深鉴定专家,凭借数十年的实物考据与文献研究,为古翡翠的断代、工艺解析及文化价值挖掘提供了系统性视角,其研究成果不仅填补了学术空白,更为收藏界与文博领域提供了重要参考。

古翡翠的历史脉络与工艺演变

古翡翠的开采与使用历史悠久,早期翡翠多通过滇缅古道传入中国,最初仅作为地方部族的装饰材料,直至明代,随着玉雕工艺的成熟与海上贸易的繁荣,翡翠逐渐进入宫廷与上层社会,但尚未形成主流,清代是古翡翠发展的黄金时期,尤其是乾隆时期,因皇帝对玉器的推崇,翡翠被纳入宫廷玉作体系,与和田玉并重,据《清宫造办处活计档》记载,乾隆朝曾命玉匠将缅甸翡翠雕成仿古礼器、陈设品及文房用具,开创了“仿古玉”与“创新玉”并行的风格,至晚清慈禧太后时期,翡翠因“翠色”符合其审美偏好,成为宫廷御用珍品,器型从礼器转向首饰、摆件,工艺更趋繁复,出现了“福禄寿”“瓜瓞绵绵”等吉祥题材,雕刻技法融合圆雕、浮雕、镂空雕,线条刚柔并济,极具时代特征。

王春云对古翡翠研究的核心贡献

王春云对古翡翠的研究始于20世纪90年代,他主张“以物证史,以工断代”,通过对比明清宫廷档案、出土文物与传世实物,构建了古翡翠的鉴定体系,其核心观点包括:材质与工艺的关联性,认为古翡翠的“种水”(透明度与细腻度)与清代开采技术直接相关,清代早期多采用“老坑玻璃种”,质地温润,晚清因资源枯竭出现“新坑料”,颗粒较粗;工痕的时代性,通过放大镜观察雕刻痕迹,如乾隆时期的“游丝毛雕”线条细如发丝,晚清的“粗犷工”则刀法较直,转折处生硬;包浆与沁色的自然性,古翡翠经百年盘玩,表面形成“氧化包浆”,呈温润油脂感,而仿制品的“人工包浆”浮于表面,沁色多集中在裂纹处,缺乏层次感,王春云还考证了古翡翠的“皇家定制”流程,如清宫翡翠需经“画样—雕琢—抛光—镶嵌”四道工序,每道工序均有专人负责,故宫廷翡翠的工艺细节远胜民间制品。

古翡翠的文化内涵与价值

古翡翠不仅是工艺品,更是社会文化的物质载体,清代翡翠的题材多蕴含儒家伦理与民俗信仰,如“龙凤纹”象征皇权,“蝙蝠”“寿桃”寓意福寿,“莲花”代表纯洁,这些题材反映了当时“天人合一”的审美观念,在民间,翡翠作为聘礼、传家宝,承载着家族伦理与情感寄托,所谓“黄金有价玉无价”,翡翠的价值不仅在于材质,更在于其背后的文化记忆,王春云在《清代翡翠文化考》中指出,古翡翠的“德化”功能尤为突出,古人以玉比德,翡翠的温润坚韧被视为君子品格的象征,这一理念至今影响着现代翡翠收藏的价值判断。

古翡翠不同时期特征对比表

| 时期 | 历史背景 | 工艺特点 | 典型器型 | 颜色特征 | 鉴定要点 |

|---|---|---|---|---|---|

| 明代 | 翡翠初步传入 | 简洁粗犷,以圆雕为主 | 扳指、挂件、小型佩饰 | 以灰绿、豆绿为主 | 工痕较粗,表面抛光不足 |

| 清早(乾隆) | 宫廷定制兴起 | 仿古玉风格,游丝毛雕精细 | 仿古觚、璧、如意 | 老坑玻璃种,帝王绿 | 工规整,包浆厚重,款识清晰 |

| 清中(嘉道) | 民间流行 | 题材丰富,雕刻层次感强 | 山子、人物摆件、手镯 | 冰种、糯种,颜色均匀 | 工流畅,沁色自然,无酸蚀痕迹 |

| 清晚(慈禧) | 宫奢风盛行 | 繁缛华丽,镶嵌金银宝石 | 长命锁、发簪、朝珠 | 花青、油青,颜色浓郁 | 工具痕明显,包浆油润,镶嵌牢固 |

相关问答FAQs

Q1:如何区分清代老翡翠与现代B货、C货翡翠?

A:清代老翡翠(A货)具有天然结构,通过放大镜可见细腻的纤维交织结构,颜色自然分布,无“染色”或“注胶”痕迹;B货翡翠经强酸浸泡,结构被破坏,表面出现“蜘蛛网状”裂纹,透光性过强;C货翡翠为人工染色,颜色集中在裂隙中,呈“丝状”分布,且在紫外线灯下有荧光反应,老翡翠的“包浆”是百年形成的氧化层,与仿制品的“人工做旧”有本质区别,老翡翠包浆温润,仿制品则发亮或发涩。

Q2:王春云在古翡翠鉴定中是否强调“皇家工”的特殊性?

A:是的,王春云认为“皇家工”是鉴定宫廷古翡翠的核心依据,清代宫廷翡翠由造办处统一制作,工匠均为顶尖玉师,工艺标准极高:一是“图样严谨”,需先画样呈皇帝审批,再雕琢;二是“工不厌精”,如乾隆时期翡翠上的“万字纹”需用极细刻刀手工勾勒,线条均匀无断点;三是“用料考究”,多选用缅甸老坑翡翠,质地纯净无瑕疵,民间翡翠虽也有精品,但工艺细节(如抛光精度、题材创新度)与皇家工存在差距,皇家工”的古翡翠在收藏市场中更具价值与文化权威性。