杨志美书法植根于中国传统文化的深厚土壤,以其独特的艺术风格和深厚的文化底蕴,在当代书坛独树一帜,其书法作品既传承了经典法帖的精髓,又融入了时代审美的新意,形成了笔法精妙、结构严谨、墨法灵动、气韵贯通的艺术风貌,成为连接传统与现代书法艺术的重要桥梁。

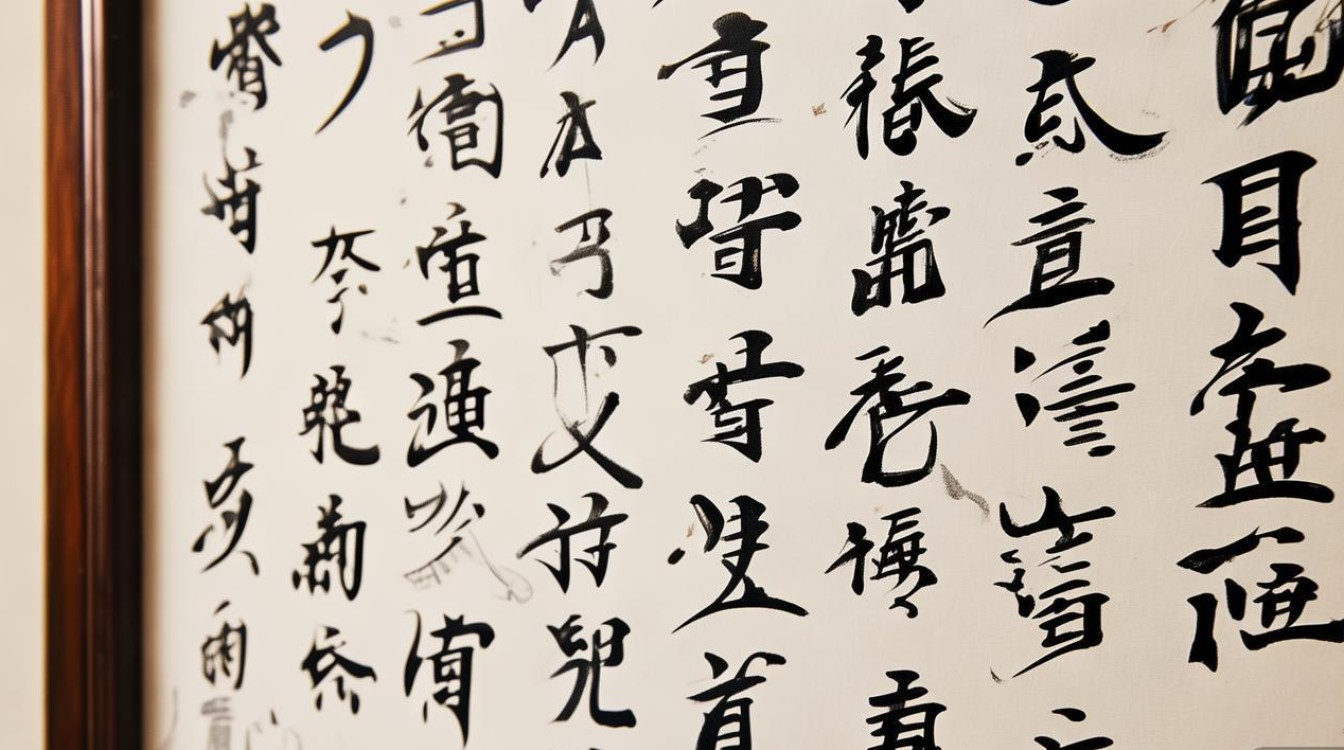

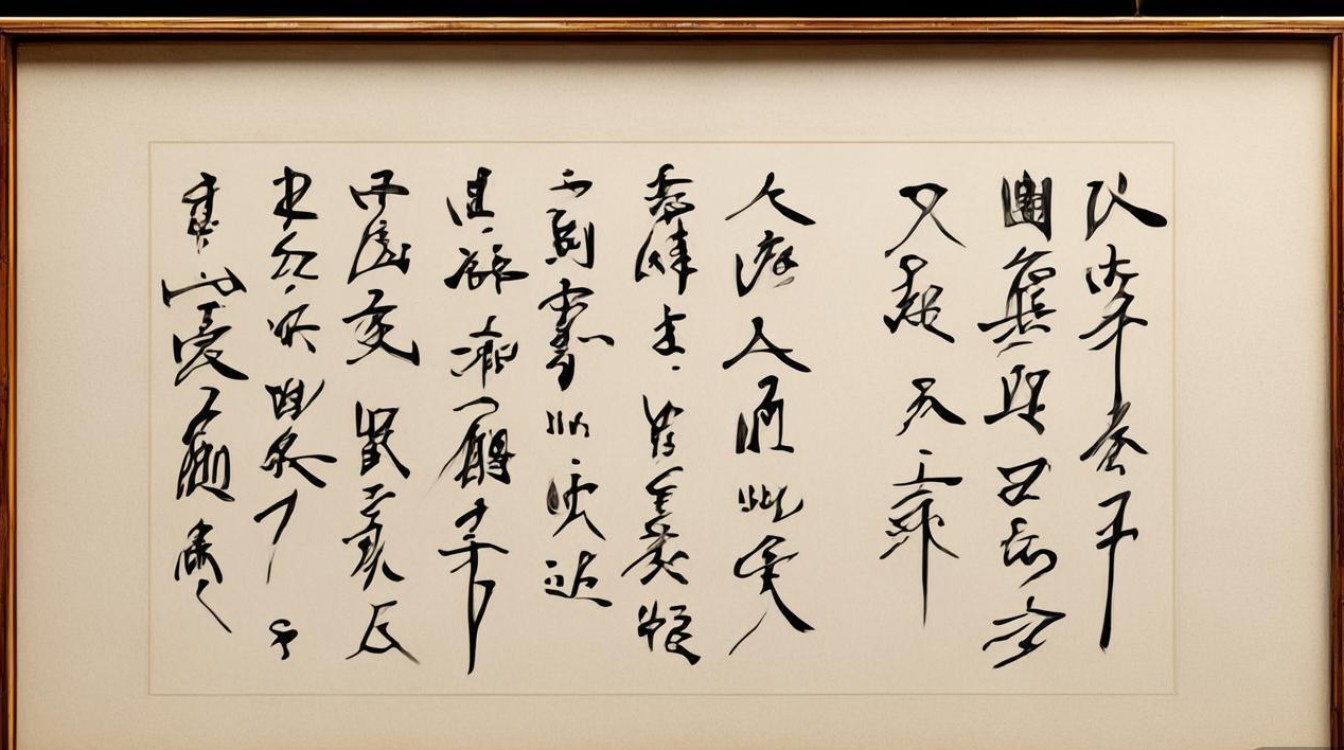

在笔法层面,杨志美书法讲究“以笔为骨”,线条质感丰富而富有张力,他深谙“永字八法”之妙,将篆书的圆劲、隶书的方折、楷书的端庄、行书的流畅、草书的奔放熔于一炉,用笔提按分明,顿挫有致,既有“屋漏痕”的苍茫古意,又有“折钗股”的刚劲挺拔,其行书作品尤为突出,笔画之间牵丝引带,顾盼生姿,如行云流水般自然流畅,却又暗藏法度,于看似不经意的挥洒中展现出深厚的控笔能力,其书写的《赤壁赋》长卷,单字点画精准而富有变化,字与字之间呼应紧密,行与行之间疏密得当,通篇气脉贯通,观之如临江观涛,既有文赋的文学意境,又具书法的视觉美感。

结构上,杨志美书法追求“以形传神”,在平衡与变化中彰显个性,他注重汉字结构的对称与均衡,同时又善于打破常规,通过“欹侧”“穿插”“避让”等手法,创造出“平中寓险、险中求稳”的独特结构,其楷书作品尤为典型,如《心经》册页,单字结构严谨中见灵动,笔画分布疏密有致,既遵循欧阳询的“楷法四则”,又融入赵孟頫的秀逸之风,端庄而不呆板,灵动而不轻浮,尤其在处理字形的长短、大小、正斜变化时,他总能以整体章法为依归,使每个字在特定位置中焕发最佳神采,达到“既雕既琢,复归于朴”的艺术效果。

墨法运用上,杨志美书法强调“以墨为韵”,通过浓淡干湿的变化营造丰富的层次感,他善用浓墨表现字的骨力,如“如锥画沙”般浑厚;以淡墨展现字的气韵,如“轻烟浮云”般空灵;偶尔运用枯笔飞白,则更显老辣苍劲,赋予作品岁月的质感,在其草书作品《将进酒》中,墨色从浓到淡、从湿到干自然过渡,随着情感的起伏而变化,开篇“君不见黄河之水天上来”以浓墨疾书,气势磅礴;与尔同销万古愁”以淡墨缓行,余韵悠长,墨色的巧妙运用成为情感表达的重要载体。

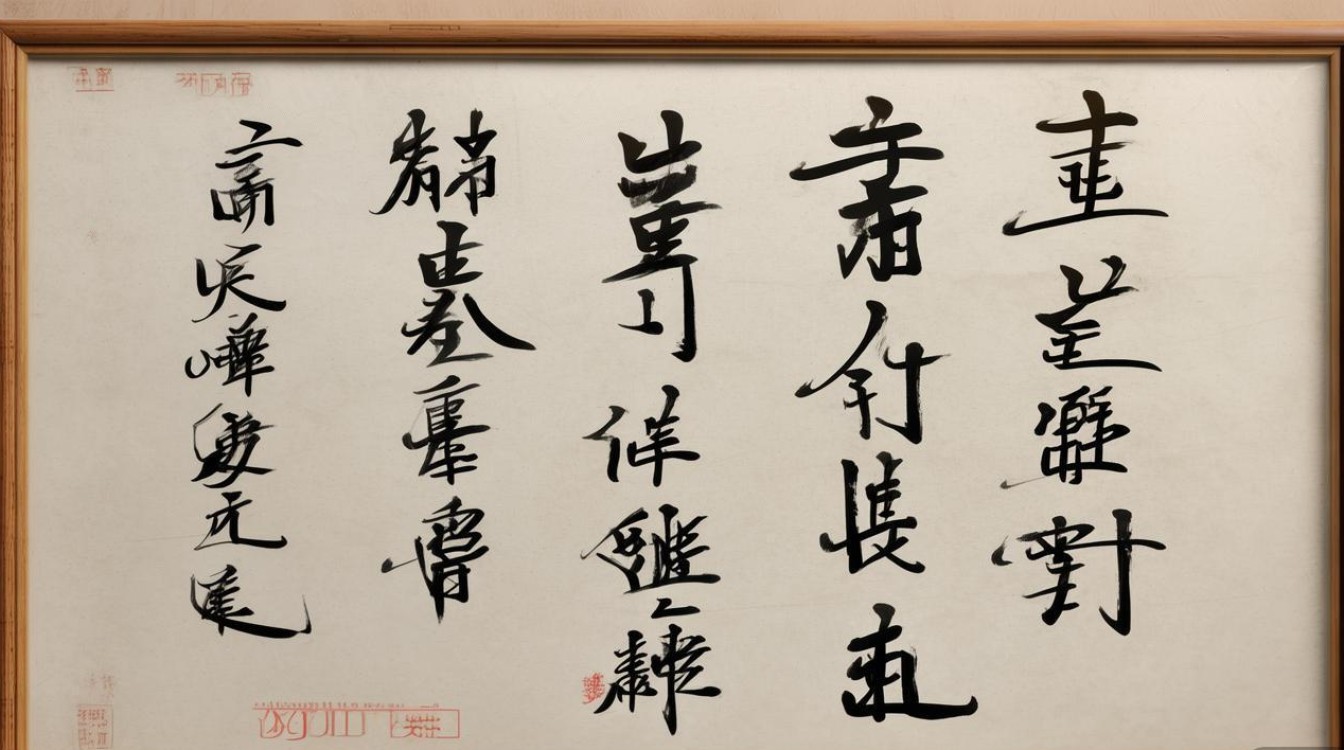

章法布局上,杨志美书法注重“以气为魂”,追求整体和谐与意境营造,无论是条幅、横披、手卷还是扇面,他都能根据文字内容与形式载体,灵活调整字距、行距与整体节奏,形成“虚实相生、疏密得当、计白当黑”的章法特点,其作品《兰亭集序》临本,不仅忠实于原作的笔法与结构,更在章法上重现了“流觞曲水”的意境,字与字之间如珠玉般串联,行与行之间似溪流般蜿蜒,整体布局疏朗而不松散,密集而不拥挤,营造出“不激不厉,而风规自远”的审美境界。

杨志美书法的艺术成就,离不开他对传统的深刻理解与创新精神的融合,他早年遍临历代碑帖,从商周甲骨、秦汉简帛到魏晋碑版、唐宋法帖,打下了坚实的传统功底;他注重从当代生活中汲取灵感,将现代审美意识融入书法创作,使作品既有古典的雅致,又具时代的气息,其书法不仅在国内多次参展并获奖,还被多家美术馆、博物馆收藏,成为传播中国传统文化的重要载体。

以下为杨志美书法艺术风格解析简表:

| 维度 | 具体表现 | 代表技法与意象 |

|---|---|---|

| 笔法 | 刚柔并济,提按分明,融合篆隶楷行草笔法 | 屋漏痕、折钗股、锥画沙 |

| 结构 | 平中寓险,疏密有致,欹侧呼应 | 楷法四则、穿插避让、长短变化 |

| 墨法 | 浓淡枯润,墨韵生动,随情感起伏变化 | 浓墨如漆、淡墨如烟、枯笔飞白 |

| 章法 | 虚实相生,气韵贯通,依内容与载体灵活布局 | 计白当黑、行气贯通、疏密对比 |

相关问答FAQs:

问:杨志美书法最具代表性的书体是什么?其特点是什么?

答:杨志美书法中,行书与草书最具代表性,其行书以“二王”为根基,融合颜真卿的雄浑与赵孟頫的秀逸,线条流畅而富有节奏,结构严谨中见灵动,情感表达含蓄而深沉;草书则取法怀素、张旭的狂放,注重笔墨的奔涌与气脉的贯通,字形大小错落,墨色浓淡相间,既具草书的抒情性,又不失法度,被誉为“有狂意而守法度”。

问:学习杨志美书法需要注意哪些要点?

答:学习杨志美书法需把握三点:一是注重传统根基,需先临摹经典碑帖(如《兰亭序》《祭侄文稿》等),掌握笔法与结构的基本功;二是理解“书为心画”,在临摹与创作中融入个人情感,避免机械复制;三是关注墨法与章法的整体性,学会通过线条的粗细、墨色的浓淡、字形的疏密营造节奏感与意境美,最终达到“形神兼备”的艺术效果。