王春云作为古翡翠研究领域的重要学者与鉴定专家,长期致力于古翡翠的历史溯源、工艺解析与科学鉴定工作,其研究成果不仅填补了古翡翠系统化研究的空白,更推动了中国古代玉器文化研究的深化,古翡翠作为玉文化的重要组成部分,承载着明清以来中西方文化交流、手工艺技术演进与社会审美变迁的历史记忆,而王春云通过对古翡翠材质特征、工艺痕迹、文化内涵的深入剖析,构建了一套兼具学术性与实践性的鉴定体系,为古翡翠的文物保护、市场规范与文化传承提供了重要支撑。

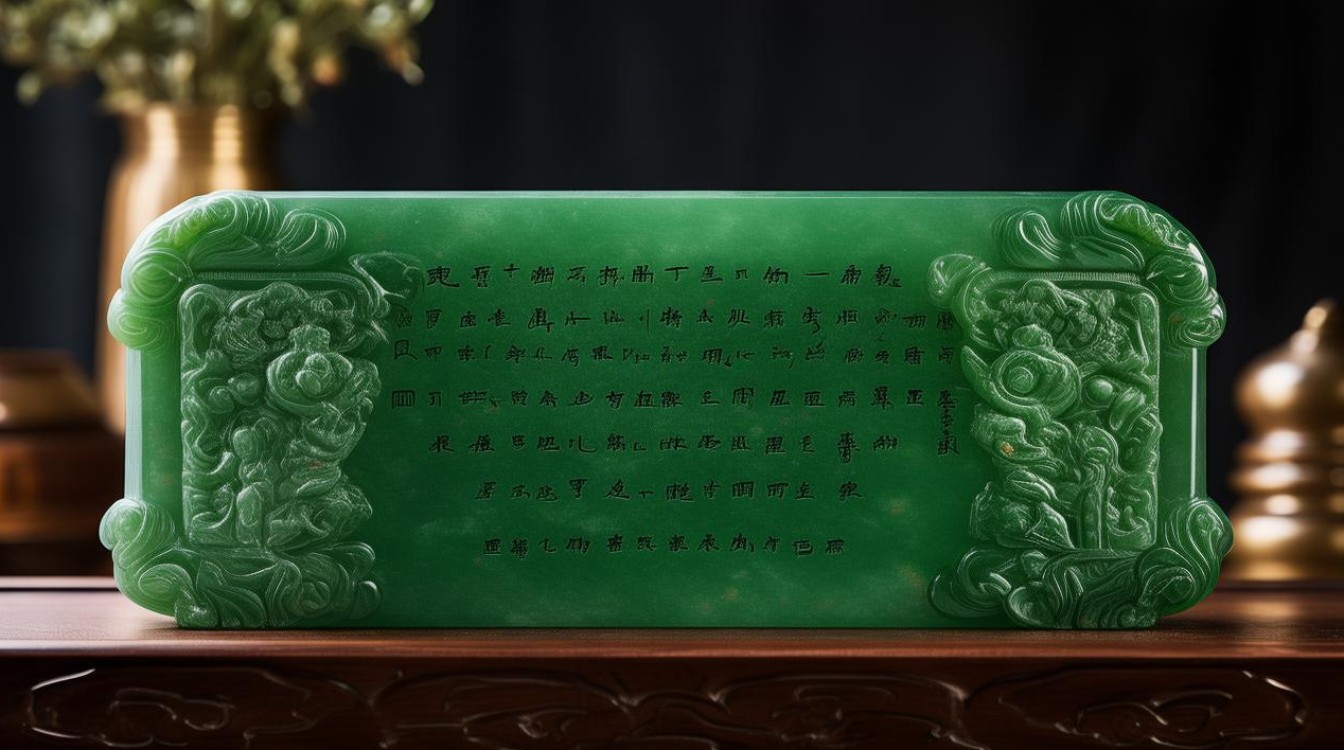

古翡翠的历史可追溯至明代,但真正兴盛于清代,尤其是乾隆时期,随着缅甸翡翠原料大量输入中国,宫廷与民间对翡翠的追捧达到高峰,王春云在研究中指出,清代古翡翠的发展与政治、经济、文化密切相关:宫廷翡翠多由造办处督办,工艺精湛,题材多为吉祥图案,如“福禄寿”“龙凤呈祥”等,体现皇权象征与审美趣味;民间翡翠则更贴近生活,以实用饰品为主,如扳指、烟嘴、镯子等,工艺虽不及宫廷但兼具地域特色,清代宫廷翡翠“翠玉白菜”虽为台北故宫博物院镇馆之宝,但王春云通过对同期宫廷档案的研究发现,乾隆时期造办处曾记录“翡翠料件配做活计数百件”,印证了当时翡翠制作的规模化与专业化,明清时期中西方贸易的繁荣也促使翡翠融入西方设计元素,如清代晚期“翡翠镶钻石胸针”,便融合了中国玉雕工艺与西方珠宝镶嵌技法,成为文化交流的实物见证。

在古翡翠鉴定领域,王春云提出了“材质-工艺-老化-文化”四维鉴定法,强调综合考量而非单一依据,他认为,古翡翠的材质需从“种、水、色、地”四方面入手:清代老坑翡翠多具“玻璃光泽”,质地细腻,颜色以帝王绿、阳绿、紫罗兰为主,且颜色分布自然,无色根扩散现象;而现代仿品常通过酸洗、染色处理(即B货、C货),在紫外灯下可见荧光反应,且颜色浮于表面,缺乏自然过渡,工艺上,王春云通过对故宫博物院、国家博物馆馆藏古翡翠的实地考察,归纳出明清翡翠的典型工艺特征:明代翡翠雕工粗犷,线条简练,多采用“镂空雕”“浮雕”技法;清代乾隆时期工艺达到顶峰,讲究“巧色巧雕”,如利用翡翠天然皮色设计山水、人物,且抛光采用“手工打磨”,表面呈现“柔和油脂光泽”,而非现代机械抛光的“贼光”,为更直观对比古翡翠与现代仿品的差异,王春云团队整理出以下核心特征对照表:

| 鉴定维度 | 清代古翡翠特征 | 现代仿品特征 |

|---|---|---|

| 材质 | 老坑种,结构致密,可见“翠性”苍蝇翅 | 多为B+C货,结构松散,酸蚀纹明显 |

| 颜色 | 自然渗透,色根清晰,过渡自然 | 染色均匀,无色根,颜色聚集裂隙 |

| 工艺 | 手工雕刻,线条流畅,有细微工具痕迹 | 机器雕刻,线条死板,工艺规整无瑕疵 |

| 包浆 | 历年形成的自然氧化层,温润厚重 | 人工做旧,包浆浮于表面,易脱落 |

| 文化符号 | 题材符合时代审美,如清代“福寿纹” | 题材随意,多拼凑现代吉祥图案 |

老化特征是王春云鉴定体系中的关键一环,他提出古翡翠的“老化”是物理、化学与生物共同作用的结果:物理老化表现为表面细微磨损(如长期佩戴导致的边角圆润);化学老化则是翡翠与空气、人体分泌物接触后,表层发生的氧化反应,形成“氧化膜”,在放大镜下可见“蛛网状裂纹”;生物老化则指古翡翠埋藏或传世过程中,微生物代谢产物留下的沁色,如清代翡翠镯子常出现的“土沁”“水沁”,颜色以褐、黄为主,分布不均,而人工沁色则颜色均匀,无层次感,王春云曾通过无损检测技术(如拉曼光谱、X射线荧光光谱)对一件传世清代翡翠扳指进行分析,检测结果显示其表面元素组成与翡翠原料一致,且无后期添加物质,结合其工艺特征与包浆状态,确认为清代真品,为古翡翠的科学鉴定提供了技术范本。

古翡翠的文化价值不仅在于其材质与工艺,更在于其承载的社会历史信息,王春云在《古翡翠与中国社会生活》一书中指出,清代翡翠的普及与“康乾盛世”的经济繁荣密不可分,上至皇室下至百姓,以翡翠为礼、为饰、为藏,形成独特的“翡翠文化”,清代官员以翡翠朝珠、翎管彰显身份,民间则以翡翠如意、锁片寄托祈福纳祥之意;而晚清民国时期,翡翠外销贸易的兴起,使得“中国玉”成为西方眼中的“东方符号”,如19世纪末美国芝加哥世博会上展出的“翡翠屏风”,被誉为“东方工艺的巅峰”,王春云强调,研究古翡翠不仅是鉴定文物真伪,更是通过这些物件解读中国古代社会的阶层流动、审美变迁与中外互动,例如通过对民国时期“翡翠鸳鸯佩”的分析,可发现当时女性地位的提升与婚姻观念的变化。

王春云对古翡翠研究的贡献,不仅在于构建了系统化的鉴定理论,更在于推动了古翡翠文化的公众传播,他多次参与博物馆古翡翠展览策划,通过“实物+科技+故事”的展示方式,让观众直观感受古翡翠的历史魅力;他致力于培养古翡翠研究人才,开设古翡翠鉴定培训班,将学术成果转化为实践技能,为行业输送了大量专业人才,在他看来,古翡翠是“活着的历史”,每一件物件都凝聚着工匠的智慧与时代的记忆,保护与研究古翡翠,就是守护中国玉文化的根脉。

相关问答FAQs

Q1:王春云提出的“四维鉴定法”中,为什么将“文化符号”作为重要鉴定维度?

A1:王春云认为,古翡翠的题材、纹样等文化符号具有鲜明的时代特征,是鉴定断代的重要辅助依据,清代宫廷翡翠多使用“龙凤”“八宝”等象征皇权与宗教的纹样,而民国时期则流行“花鸟”“人物”等世俗化题材;若一件标称“清代”的翡翠出现现代动漫形象,显然不符合时代文化背景,即可判定为仿品,文化符号的鉴定需结合历史文献、考古发现与传世实物,综合判断其合理性与时代性,避免因材质、工艺相似而误判。

Q2:普通收藏者如何通过简单方法初步辨别古翡翠与现代仿品?

A2:王春云建议收藏者可从“看、摸、听”三方面入手:一是“看颜色与包浆”,古翡翠颜色自然过渡,包浆温润,仿品颜色浮夸、包浆生硬;二是“摸表面质感”,古翡翠手工打磨后手感细腻,有“涩而不滑”的感觉,仿品机械抛光后表面光滑,甚至有粘腻感;三是“听声音”,用轻绳悬挂翡翠轻轻敲击,古翡翠声音清脆悠长,仿品因结构疏松,声音沉闷短促,需警惕价格异常低廉的“清代老翡翠”,真正的清代精品翡翠存世稀少,市场价值极高,非普通价格可获取。