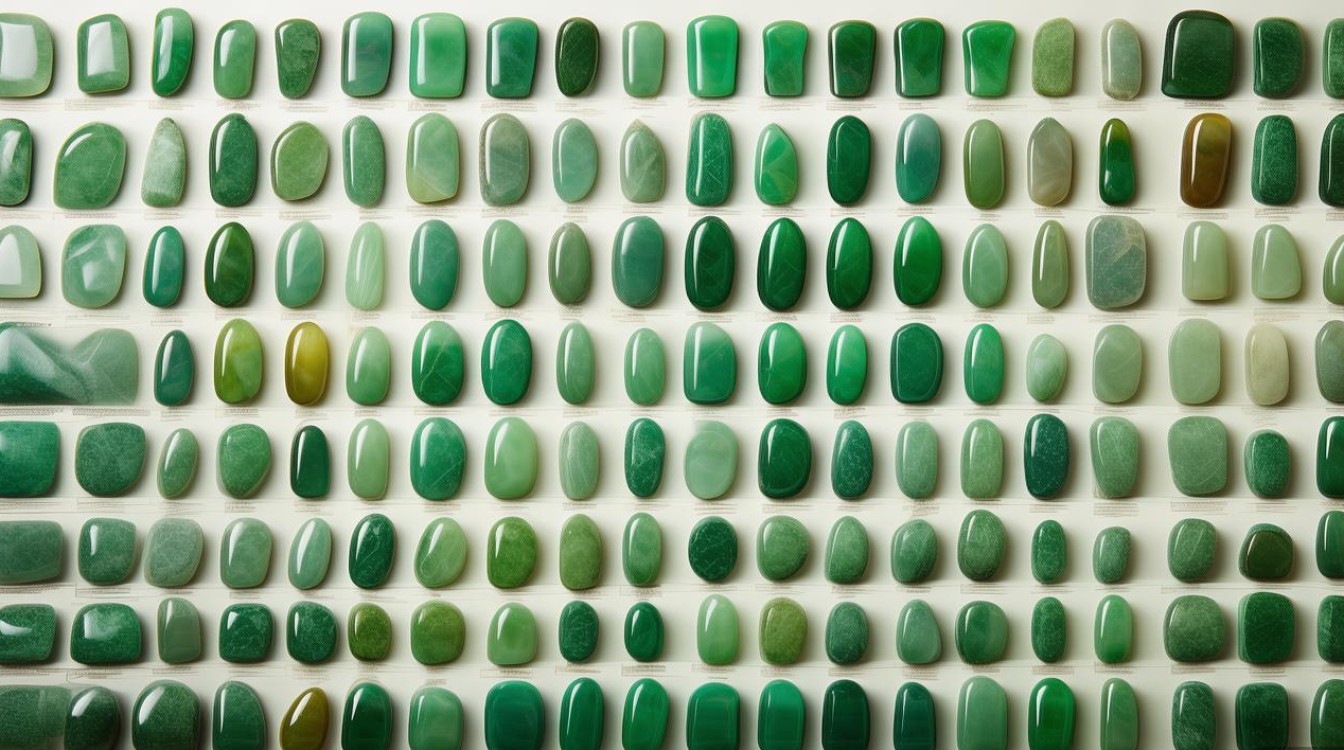

翡翠的“种”是评价翡翠品质的核心指标,指翡翠内部矿物颗粒的粗细、致密程度以及透明度的综合体现,决定了翡翠的质感和光泽,根据结构细腻度、透明度及光泽特征,翡翠的种可划分为多个等级,从高到低依次为玻璃种、冰种、糯种、豆种,此外还有芙蓉种、金丝种、油青种等细分品种,每种均有独特的外观特征和品质差异。

玻璃种

玻璃种是翡翠中的顶级品种,其矿物颗粒极细(粒径通常小于0.01mm),结构致密细腻,透明度极高,如同纯净的玻璃,光线透过时几乎无阻碍,表面呈强玻璃光泽,肉眼可见清晰的“起荧”现象(即翡翠在光线照射下出现柔和的荧光感),玻璃种翡翠颜色通常为无色或淡绿,纯净无棉絮(棉絮指内部白色或灰色杂质),质地极为通透,是收藏级翡翠的代表,价值极高。

冰种

冰种次之,透明度较高,但略低于玻璃种,如同冰块般通透,可见少量细小棉絮或石纹,矿物颗粒细腻(粒径0.01-0.05mm),结构紧密,表面呈强玻璃光泽或油脂光泽,冰种翡翠颜色以无色、白色或浅绿色为主,偶见“冰飘花”(内部带有绿色或蓝色絮状分布),整体清冷感十足,是中高端翡翠的主力品种。

糯种

糯种是市场中最常见的品种,矿物颗粒较粗(粒径0.05-0.1mm),结构较疏松,透明度中等,呈半透明状态,如同熬煮的糯米汤,因此得名,表面呈油脂光泽或蜡状光泽,内部可见明显棉絮或石纹,颜色以豆绿色、灰绿色为主,糯种可细分为细糯种(颗粒较细腻,透明度略高)和粗糯种(颗粒粗,透明度较低),是性价比高的日常佩戴选择。

豆种

豆种是翡翠中品质较低的品种,矿物颗粒粗大(粒径大于0.1mm),结构松散,透明度差,呈不透明或微透明状态,肉眼可见明显颗粒感,如同豆子排列,故称“豆种”,颜色多为绿色、青绿色,但分布不均,表面呈油脂光泽或蜡状光泽,价值相对较低,适合预算有限的消费者。

其他细分种

除上述主流品种外,翡翠还有多种细分种:

- 芙蓉种:颗粒较细,透明度中等,颜色为淡绿色或浅绿色,分布均匀,质地温润,如同初绽的芙蓉花,属于中档翡翠。

- 金丝种:绿色呈丝带状或点状分布,清晰明亮,质地细腻,透明度较高,绿色与底色对比鲜明,价值较高。

- 油青种:颜色为暗绿色或灰绿色,带蓝色调,透明度中等,表面油脂光泽明显,质地较细腻,属于中低档翡翠,但部分高品质油青种(如“瓜皮油青”)也具收藏价值。

翡翠种的关键特征对比

为更直观区分,以下是主要翡翠种类的核心特征对比:

| 种类 | 矿物颗粒粒径 | 透明度 | 光泽 | 常见颜色 | 棉絮/杂质表现 |

|---|---|---|---|---|---|

| 玻璃种 | <0.01mm | 全透明 | 强玻璃光泽 | 无色、淡绿 | 几乎无棉絮 |

| 冰种 | 01-0.05mm | 高透明 | 玻璃/油脂光泽 | 无色、浅绿 | 少量细棉絮 |

| 糯种 | 05-0.1mm | 半透明 | 油脂/蜡状光泽 | 豆绿、灰绿 | 明显棉絮 |

| 豆种 | >0.1mm | 不透明/微透明 | 油脂/蜡状光泽 | 绿、青绿 | 颗粒感明显 |

影响翡翠种的因素

翡翠的种由其形成过程中的地质条件决定:高压低温环境使矿物颗粒重结晶更细腻,形成玻璃种、冰种;而形成压力较低或温度波动较大时,颗粒粗大,则形成豆种,翡翠的“老坑”与“新坑”之分也与种相关——老坑翡翠经历长期地质作用,结构更致密,通常种更老;新坑翡翠形成时间短,颗粒较粗,种较新。

相关问答FAQs

Q1:翡翠的“种”和“水”有什么区别?

A:“种”指翡翠的结构细腻度和致密程度,决定质感和光泽;“水”指透明度,是光线穿透翡翠的能力,两者相关但不同——种好的翡翠通常水足(如玻璃种、冰种),但种一般时也可能因无杂质而水较好(如某些无色糯种),评价翡翠需综合种、水、颜色、工艺等因素。

Q2:是不是“种越老越好”?

A:通常种越老(结构越致密),翡翠价值越高,但并非绝对,豆种种较老但颗粒粗,价值低于冰种;而某些颜色鲜艳的糯种(如“糯冰种带绿”)可能因颜色优势价值高于普通冰种,需结合颜色、工艺、净度综合判断,种是基础,但不是唯一标准。