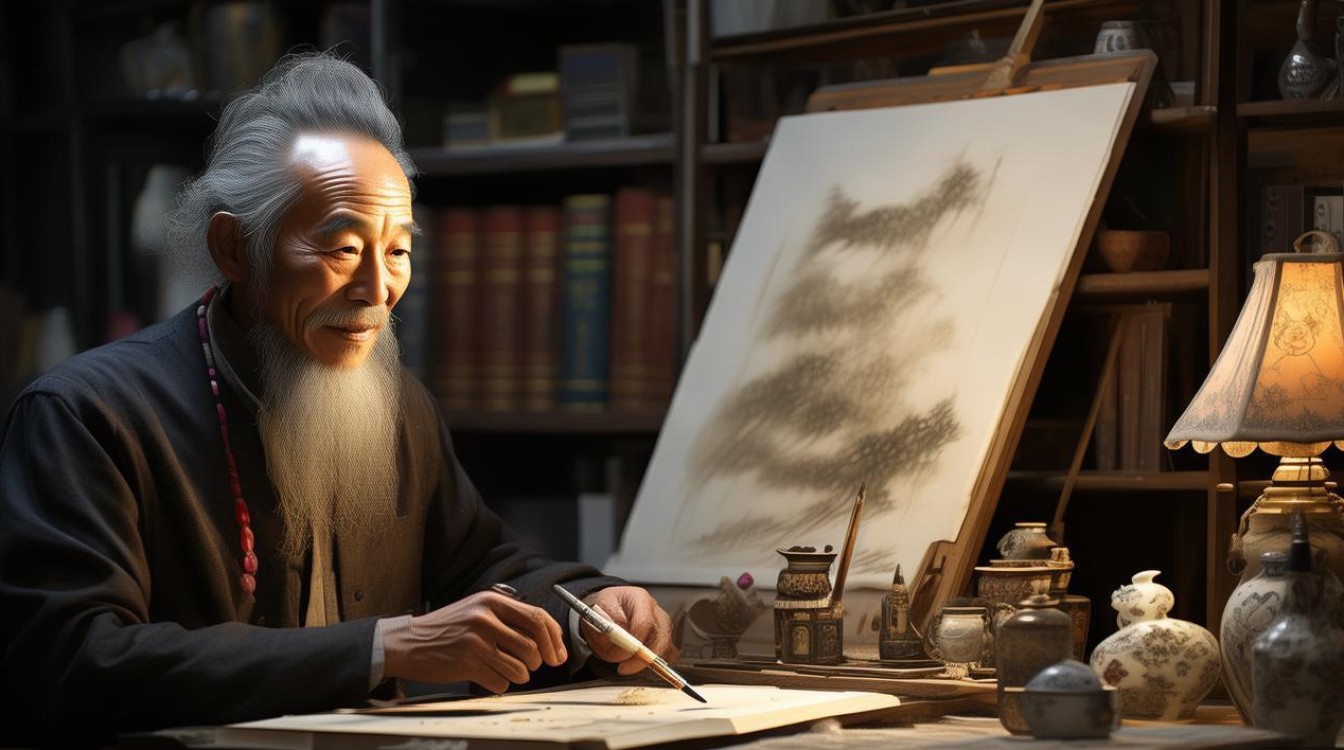

画家谢秋实,1945年生于江苏苏州,当代中国画坛兼具传统底蕴与时代精神的代表性人物之一,自幼浸润于吴门画派的艺术氛围,后毕业于南京艺术学院中国画系,师从亚明、宋文治等名家,既承袭了明清文人画的笔墨精髓,又在时代语境下探索水墨语言的现代表达,形成“清雅中见磅礴、细腻中含力量”的独特艺术风格。

谢秋实的艺术生涯可分为三个阶段,早期(1960s-1980s),他以传统笔墨为根基,潜心研习吴门画派的淡雅意境与宋元山水的气韵生动,题材多聚焦江南水乡的烟雨朦胧、文人雅士的闲适情致,此间作品如《姑苏烟雨图》,以湿笔晕染表现烟雨迷蒙,线条柔中带刚,墨色层次丰富,尽显江南温润之美,奠定了其“以墨为魂”的艺术基调,中期(1980s-2000s),他走出书斋,将目光投向更广阔的现实世界,融合北方山水的雄浑与南方山水的灵秀,题材拓展至城乡变迁、自然生态等时代主题,代表作《太行新绿》以传统斧劈皴勾勒太行山石轮廓,辅以青绿设色,既保留山水画的苍劲骨力,又通过鲜活的色彩传递对生态保护的关切,展现出“笔墨当随时代”的创新意识,晚年(2000s至今),他进入艺术成熟期,追求“写意”与“哲思”的融合,笔墨愈发简练老辣,通过留白、抽象线条等手法传递对生命、自然的深层思考,如《秋实问道》,以寥寥数笔勾勒人物形态,大面积留白营造出空灵意境,画面中“秋实”的饱满与“问道”的疏离形成张力,暗含传统文人的精神坚守与当代人的哲思追问。

在艺术语言上,谢秋实始终坚持“传统为体,创新为用”,他精通水墨的浓淡干湿,善用“破墨”“积墨”技法,使画面既有传统笔墨的韵味,又具现代构成的视觉冲击,其人物画线条简练传神,山水画意境深远,花鸟画则于灵动中见生机,形成了“形神兼备、情景交融”的艺术特色,他的作品多次入选国内外重要展览,并被故宫博物院、中国美术馆等机构收藏,同时担任江苏省美术家协会顾问,致力于推动中国画的教育与传播,培养了大批青年画家。

谢秋实的艺术,是中国画从传统走向当代的生动缩影,他以笔墨为桥梁,连接起古典精神与时代审美,让水墨这一古老艺术在当代焕发出新的生命力。

| 艺术分期 | 时间段 | 风格特点 | 代表作品 |

|---|---|---|---|

| 早期探索 | 1960s-1980s | 师法传统,笔墨精微,题材以江南山水、文人小品为主 | 《姑苏烟雨图》《荷塘清趣》 |

| 中期融合 | 1980s-2000s | 融合南北山水,关注现实,题材拓展至城乡风貌、自然生态 | 《太行新绿》《都市晨曦》 |

| 晚年大成 | 2000s至今 | 写意为主,传统与现代结合,强调精神表达与哲思 | 《秋实问道》《墨韵千秋》 |

FAQs

-

问:谢秋实的画作如何体现传统与当代的融合?

答:谢秋实早期深研传统笔墨,如吴门画派的淡雅、宋元山水的意境;中期融入现实题材,将传统山水技法与当代城乡景观结合,如《太行新绿》用传统斧劈皴表现山石,却以青绿设色呼应生态主题;晚年则以大写意简化形体,通过留白、抽象线条传递现代审美,如《秋实问道》中人物造型简练,却蕴含传统“天人合一”的哲思,实现传统精神与当代形式的统一。 -

问:谢秋实对青年画家有哪些影响?

答:谢秋实长期担任画院教学职务,主张“笔墨当随时代,根基源于传统”,他鼓励青年画家深入生活,从自然与现实中汲取灵感,同时强调对传统笔墨的锤炼,反对盲目求新,他的教学理念影响了众多青年画家,如注重写生与传统技法的结合,倡导在继承中探索个人风格,推动了中国画青年一代的健康发展。