古斌,当代著名书法家,1965年生于浙江绍兴,自幼浸染于江南文脉,早年师从书法大家沙孟海先生,后深研二王、颜真卿、米芾等经典碑帖,形成碑帖相融、奇正相生的独特书风,其书法诸体皆能,尤以行草见长,作品既得晋唐风骨,又具时代新意,多次入选全国书法展并获重要奖项,被中国美术馆、浙江博物馆等机构收藏,是当代书坛“守正创新”的代表人物之一。

师承与溯源:在传统中扎根

古斌的书法之路,始于家学熏陶,其父为中学语文教师,常临《兰亭序》《多宝塔碑》,幼年的他在墨香中耳濡目染,6岁便能执笔书写对联,12岁拜入绍兴书法研习班,得名师沈尹默弟子亲授,系统学习楷书笔法,临摹欧阳询《九成宫》、褚遂良《雁塔圣教序》,打下“楷法严谨”的童子功,1983年考入中国美术学院书法系,师从刘江、章祖安等名家,首次接触“碑帖双轨”理念——既临帖学帖学的流美圆转,也临碑学碑学的雄强方朴,在校期间,他每日临池不辍,晨起临《书谱》练行草气韵,午后摹《张迁碑》习隶书朴厚,夜晚读《广艺舟双楫》悟碑帖之理,形成“以帖为体、以碑为用”的早期认知,沙孟海先生曾告诫他:“书法要‘古不乖时,今不同弊’,先做传统的‘盗火者’,再做时代的‘燃灯人’。”这句话成为他一生的创作准则。

风格熔铸:碑帖之间的美学突破

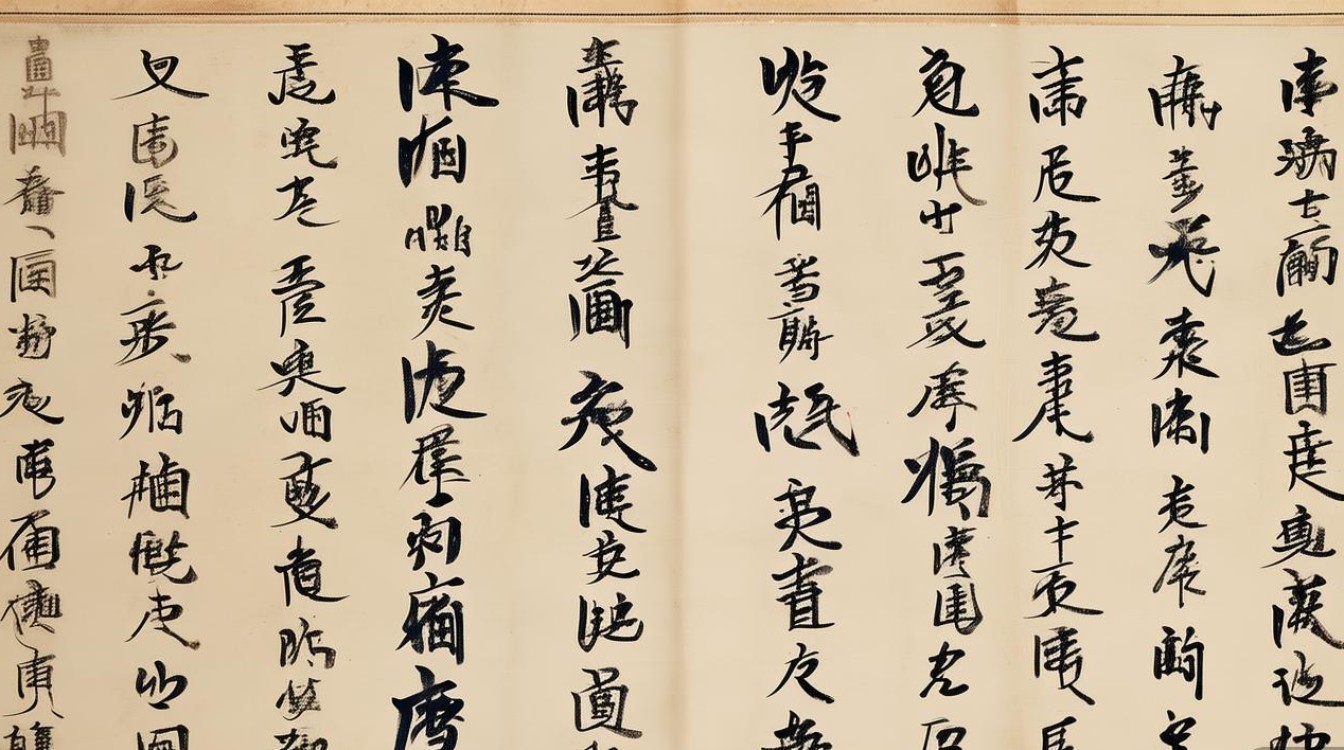

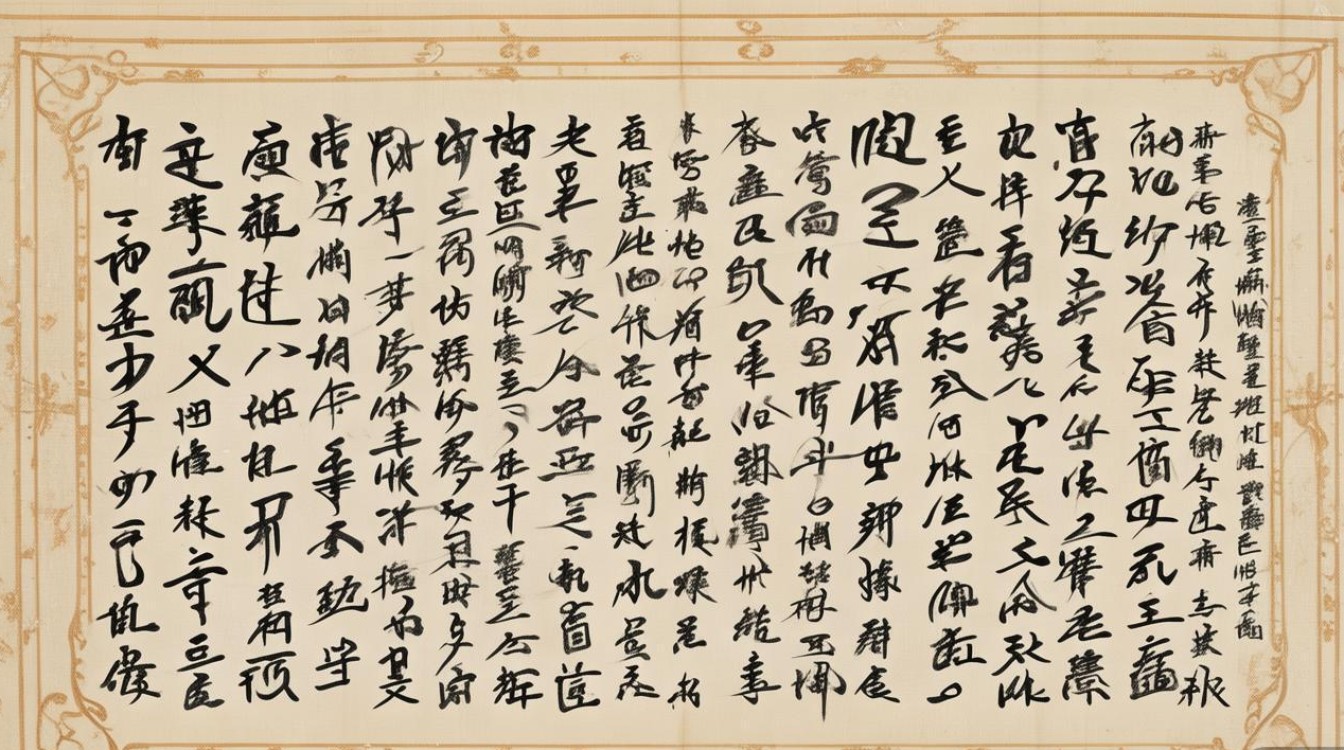

古斌的书法艺术,核心在于“碑帖融合”的创造性转化,他反对“碑帖对立”,主张“以帖养气,以碑强骨”:行草取法王羲之《十七帖》的“遒丽劲健”,融入《张猛龙碑》的“方笔峻宕”,形成“刚柔相济、奇正相生”的独特面貌,其用笔讲究“八面出锋”与“屋漏痕”结合:起笔如“刀斫斧劈”,取碑学的方峻;行笔如“锥画沙”,含帖学的圆融;收笔如“金刀屈铁”,兼具隶书的波磔与草书的使转,结体上,他打破传统行草的“行列整齐”,采用“大小错落、欹正相生”的章法,如“险中求稳,动中寓静”——“之”“乎”等虚字写得疏朗飘逸,实字如“山”“水”则写得厚重沉稳,形成“疏可走马,密不透风”的视觉节奏。

尤为难得的是,他将金石气与书卷气熔于一炉:作品中既有《散氏盘》的“浑朴古拙”,又有《书谱》的“婉转流丽”;既有碑刻的“斑驳金石味”,又有墨迹的“鲜活笔意”,如行草作品《赤壁赋》,前段用笔温润如“绵里裹铁”,取二王雅逸;中段线条遒劲如“铁画银钩”,融碑学骨力;后段字形渐大,墨色由浓转淡,似“江上清风,山间明月”,既有苏轼《赤壁赋》的文学意境,又具书法艺术的笔墨张力,这种“文心书意”的融合,让他的作品超越了单纯的技法展示,成为文人情怀与时代精神的载体。

代表作品:笔墨中的时代回响

古斌的创作生涯中,诞生了多件兼具传统深度与时代广度的代表作,以下为其重要作品概览:

| 作品名称 | 书体 | 创作时间 | 艺术特色 | 收藏/展览情况 |

|---|---|---|---|---|

| 《赤壁赋》 | 行草 | 2018年 | 融米芾笔意与章草简朴,气韵贯通,虚实相生,被誉为“文心书意的典范” | 中国美术馆“当代书法展”展出 |

| 《心经》 | 楷书 | 2020年 | 取法欧阳询与褚遂良,清劲方正,笔画如“银钩铁画”,结体中宫收紧,外展舒朗 | 浙江博物馆永久收藏 |

| 《草书千字文》 | 草书 | 2019年 | 怀素狂草与孙过庭《书谱》结合,奔放而不失法度,线条如“骤雨旋风”,节奏鲜明 | 全国第十一届书法篆刻展获奖作品 |

| 《兰亭集句》 | 行书 | 2021年 | 集王羲之各帖字句,形散神聚,既见《兰亭》雅韵,又具章法新意 | 绍兴博物馆“古斌书法展”展品 |

| 《临散氏盘》 | 篆书 | 2017年 | 取西周金文浑厚古朴,线条遒劲,字形错落有致,保留“铸刻”的金石质感 | 西泠印社“金石书画展”特邀展品 |

《赤壁赋》堪称其行草代表作,此作创作于2018年,时年53岁,正值艺术成熟期,全卷680余字,以行草写成,用笔上“方圆兼备”:如“放”字长撇如剑,方笔切入,圆笔行出;“乎”字竖钩似弯月,折笔处如“屋漏痕”,含蓄内敛,结体上打破传统行草的行列布局,采用“大小错落、疏密有致”的章法——前段“壬戌之秋”四字紧密相依,后段“寄蜉蝣于天地”七字疏阔舒展,形成“密者不闷,疏不空松”的视觉效果,墨色上,由浓到淡再到枯,如“江水之起伏”,既有“润含春雨”的温润,又有“干裂秋风”的苍劲,正如评论家所言:“古斌的《赤壁赋》,不是对东坡文字的简单抄录,而是以笔墨为舟,载着千年文脉驶向当代。”

艺术影响与传承:从书家到文化使者

古斌的书法成就,不仅体现在创作上,更体现在他对书法教育的推动与文化传承的践行中,任教于中国美术学院30余年,他培养了一大批青年书法家,提出“技进乎道,以书养心”的教学理念:强调“每日临池不辍”的技法训练,更注重“读万卷书”的人文修养——要求学生临帖前先读帖,理解作品背后的历史背景与文人情怀;创作时“先立意,后落笔”,避免“为技法而技法”,他的学生中,多人获全国书法展奖项,有人开创“新魏碑”风格,有人探索“现代书法”,皆能“守正出新”,印证了他“教学相长”的理念。

他还致力于书法的国际传播,2019年,他带领中国美院书法代表团赴日本东京举办“中日书法展”,现场演示“碑帖融合”的创作技法,让日本观众感受到“中国书法不是简单的写字,而是线条的艺术、文化的密码”,2022年,他出版《古斌书法集》,收录不同时期代表作80余件,附有详细的“创作札记”,解析碑帖融合的思考过程,成为青年书法家学习的重要参考资料,他的作品被大英博物馆、法国国家图书馆等海外机构收藏,成为“中国文化走出去”的一张名片。

古斌的书法,是传统与现代的对话,是技法与精神的交融,他以“碑帖融合”为路径,以“守正创新”为准则,在笔墨间构建了一个既扎根传统又面向未来的艺术世界,正如他所言:“书法是历史的回响,也是时代的呼吸,唯有‘与古为徒’,才能‘与时代同行’。”在当代书坛浮躁之风日盛的今天,古斌的“沉潜”与“突破”,为书法艺术的发展提供了宝贵的启示——真正的创新,永远站在传统的肩膀上;真正的艺术,永远承载着文化的温度。

相关问答FAQs

问:古斌书法的“碑帖融合”具体体现在哪些方面?

答:古斌的碑帖融合主要体现在三个维度:一是用笔上,碑学的“方笔峻利”与帖学的“圆笔流转”结合,如起笔取碑的“折刀头”,行笔取帖的“屋漏痕”,收笔取隶书的“燕尾波”;二是结体上,碑学的“拙朴浑厚”与帖学的“流美飘逸”统一,如部分字形保留金文的“错落有致”,整体布局又具二王的“欹侧多姿”;三是意境上,碑学的“雄强金石气”与帖学的“雅逸书卷气”相融,既有《张迁碑》的“苍茫古厚”,又有《书谱》的“婉转清丽”,这种融合不是简单的拼凑,而是对传统美学的深度提炼,形成了“刚柔相济、质文互生”的独特风貌。

问:初学者学习古斌书法风格,应该从哪些方面入手?

答:初学者学习古斌书法,建议分三步走:第一步,打牢传统根基,先临摹他推崇的经典碑帖——楷书从欧阳询《九成宫》入手,练“笔力”与“结构”;行草从王羲之《兰亭序》开始,学“气韵”与“使转”;隶书临《曹全碑》,悟“波磔”与“朴厚”,第二步,分析其作品特点,重点研习他的行草用笔(如“方圆兼备”“提按分明”)和章法(如“虚实疏密”“气脉贯通”),可从《赤壁赋》《草书千字文》等代表作入手,逐字拆解笔墨关系,比如观察“之”字的“弧度变化”、“山”字的“重心偏移”,第三步,尝试融合创新,在掌握传统技法后,结合自身理解融入个人风格,避免机械模仿——比如将隶书的“横画蚕头”融入行草,或用碑学的“方笔”打破帖学的“圆转”,但需始终以“自然天成”为准则,强调“以意驭笔”,需注重人文修养,多读诗词、书画理论,提升作品的内在气韵,避免“为技法而技法”。