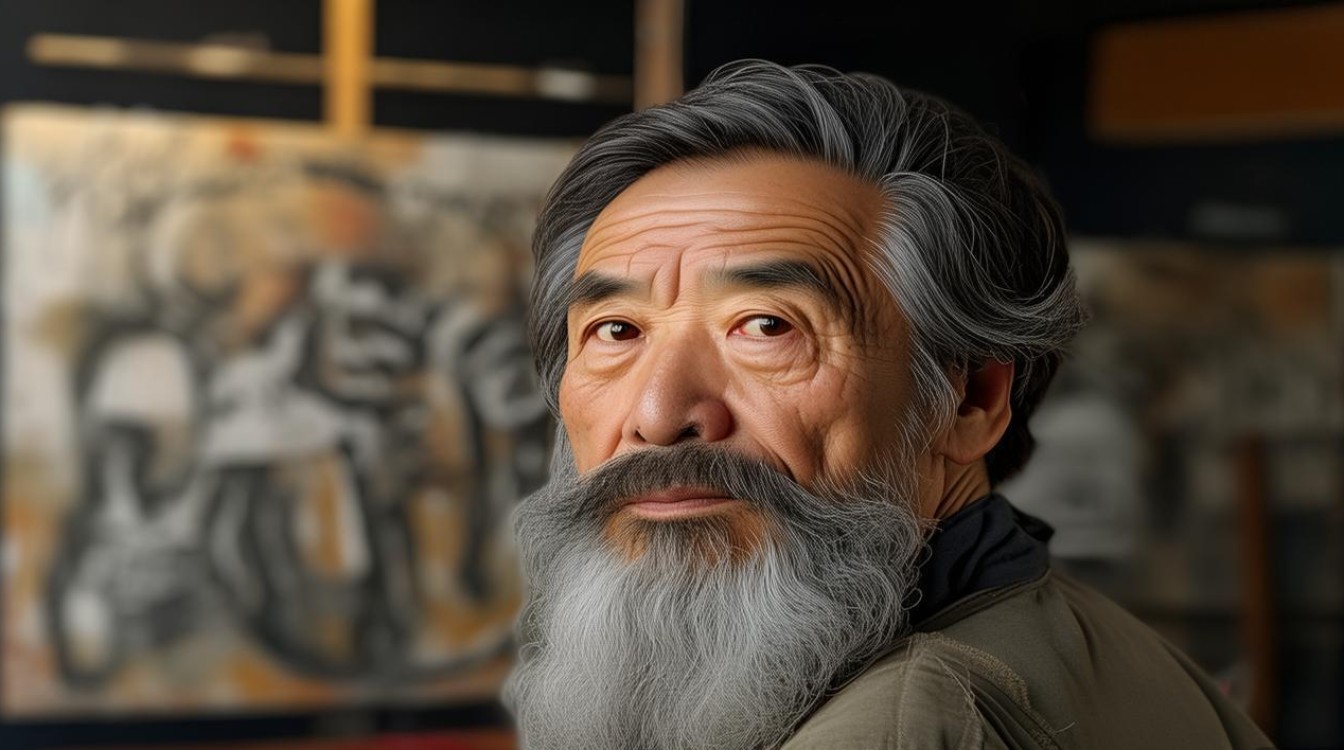

裴学懿,当代中国画坛中一位以“笔墨当随时代”为创作理念的知名画家,其作品以深厚的传统根基为底色,融合现代审美意识,在山水画与花鸟画领域形成了独特的艺术风貌,他1965年出生于江苏苏州,自幼浸润于吴门画派的文化氛围,少年时师从当地名家习传统笔墨,后毕业于南京艺术学院中国画专业,系统研习宋元以来的经典山水与花鸟技法,并深受傅抱石、钱松喦等“新金陵画派”艺术主张的影响,逐渐形成“师古而不泥古,创新而不失本”的创作路径。

在艺术风格上,裴学懿的作品呈现出“浑厚中见灵动,雅致中含生机”的双重特质,其山水画多取材江南山水与巴蜀山川,既保留了吴门画派的温润细腻,又融入了北方山水的雄浑苍茫,他擅长运用“积墨法”与“破墨法”相结合的技法,通过层层叠加的墨色变化,营造出山石的质感和云雾的流动感,同时在局部以淡彩或留白提亮,使画面既沉郁深远又不失通透,他的代表作《云壑松声》以黄山天都峰为背景,用浓墨勾勒松枝的遒劲,淡墨晕染山石的肌理,再以花青染出山间植被的苍翠,整体气势恢宏又不失江南文人的雅致情怀,而在花鸟画创作中,他则注重“以书入画”,将书法的笔意融入花鸟的造型,笔力遒劲,线条富有节奏感,无论是梅兰竹菊的传统题材,还是紫藤、绣球等现代审美下的花卉,都展现出“形神兼备”的艺术效果,他的《荷塘清趣》系列,以水墨写意的手法表现荷叶的舒展与荷花的娇艳,墨色浓淡相宜,花瓣的勾勒既见传统工笔的细腻,又兼写意的洒脱,被评论家赞为“既有宋画的严谨,又有明清文人的逸气”。

裴学懿的艺术成就不仅体现在创作层面,还表现在他对传统艺术的传承与创新探索上,他长期致力于中国画教学,先后在多所高校担任客座教授,编写《中国画笔墨语言研究》《当代山水画创作技法解析》等教材,将个人创作经验系统化,为青年艺术家的成长提供了重要参考,他积极参与艺术公益活动,多次深入偏远山区采风,用画笔记录乡村振兴的变化,其《山乡新貌》系列作品便是以传统山水画形式表现现代乡村建设的成果,既传递了时代精神,又拓展了山水画的表现边界,他的作品多次入选全国美展、国际艺术双年展等重要展览,并被中国美术馆、江苏省美术馆、美国大都会艺术博物馆等机构收藏,其艺术影响力已从国内扩展至国际画坛。

为更清晰地展现裴学懿的艺术历程与创作脉络,以下为其艺术年表的关键节点:

| 时间 | 事件 |

|---|---|

| 1965年 | 出生于江苏苏州,自幼随父习书画,接触吴门画派传统。 |

| 1983年 | 考入南京艺术学院中国画专业,师从陈大羽、宋文治等名家。 |

| 1990年 | 作品《江南烟雨》入选“全国青年美展”,获优秀奖,开始受到业界关注。 |

| 1998年 | 赴日本东京艺术大学访学,研究东方水墨的现代性转化。 |

| 2005年 | 在中国美术馆举办首次个人画展“裴学懿山水画展”,展出作品《巴山蜀水》《松涛图》等。 |

| 2010年 | 出版专著《笔墨与时代——当代中国画创作思考》,提出“传统为体,现代为用”的创作理念。 |

| 2015年 | 作品《云壑松声》获“第十二届全国美展”银奖,被中国美术馆收藏。 |

| 2020年 | 发起“笔墨传承计划”,带领青年画家深入基层采风,创作《山乡新貌》系列。 |

| 2023年 | 在巴黎中国文化中心举办“东方韵——裴学懿画展》,作品《荷塘清趣》被法国国家博物馆收藏。 |

裴学懿的艺术实践始终围绕“如何在传统与现代之间找到平衡”这一核心命题展开,他认为,传统中国画不是僵化的标本,而是流动的文化基因,只有深入理解传统笔墨的“法度”与“精神”,才能在当代语境下实现真正的创新,他反对盲目追求“形式创新”而忽视文化内涵的创作倾向,主张“笔墨当随心灵”,即在尊重传统的基础上,以画家的真情实感为出发点,让作品承载时代气息与人文关怀,这种创作理念使他的作品既能在专业领域获得认可,也能被大众所理解和喜爱,成为连接传统艺术与当代观众的桥梁。

在艺术市场方面,裴学懿的作品因其扎实的功底和独特的风格,一直受到藏家的青睐,近年来,他的画作在拍卖市场上的价格稳步上升,2022年其作品《春山烟雨》在中国嘉德拍卖会上以156万元成交,创下个人作品拍卖新高,但他本人对市场热度保持清醒态度,曾多次表示:“艺术的价值不在于价格标签,而在于能否触动人心,传递真善美。”

相关问答FAQs

Q1:裴学懿的山水画与吴门画派、新金陵画派有何异同?

A1:裴学懿的山水画继承了吴门画派的温润细腻与文人画意境,同时又吸收了新金陵画派的雄浑苍茫与时代精神,相同之处在于,三派都重视笔墨的传统功力与诗书画印的结合;不同之处在于,吴门画派多表现江南小景,风格柔美;新金陵画派强调“深入生活”,关注现实题材,风格刚健;而裴学懿在此基础上,进一步融入现代审美意识,通过墨色层次与构图的创新,使传统山水画更具当代视觉冲击力,既保留了江南文人的雅致,又增添了北方山气的磅礴,形成了“南北融合”的独特面貌。

Q2:裴学懿在艺术教育中如何传承传统?

A2:裴学懿在艺术教育中强调“临摹、写生、创作”三位一体的教学方法,他认为传承传统首先要通过临摹掌握经典技法的“法度”,如宋元山水的皴法、明清花鸟的笔法;通过写生将传统技法与自然物象结合,避免“泥古不化”;鼓励学生在掌握传统的基础上融入个人情感与时代思考,实现“创造性转化”,他常以“笔墨是语言的工具,情感是表达的灵魂”告诫学生,要求他们不仅要学技法,更要学传统文人“外师造化,中得心源”的创作态度,培养既有传统根基又有创新意识的艺术人才。