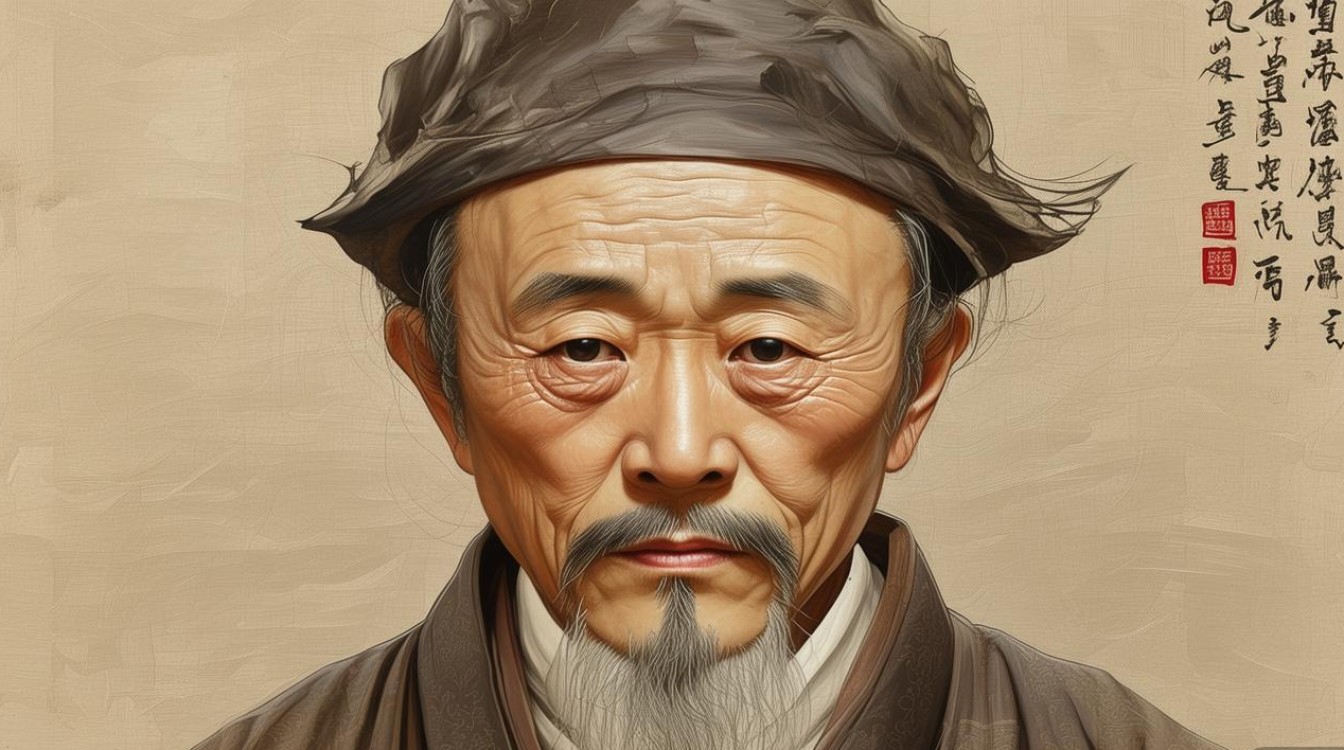

清代画家芝山,名佚,号芝山道人,约活动于清乾隆至嘉庆年间(1736-1820),江南常州府武进县人(今江苏常州),其生平见于《清画徵录》《常州画录》等文献记载,虽未跻身“四王”“扬州八怪”等主流画派,却在清代文人画史上以清雅脱俗的山水风貌独树一帜,尤以“淡墨写意”与“诗书画印一体”的艺术实践著称。

生平与艺术渊源

芝山出身江南书香门第,自幼浸染家学,少时习举子业,然不喜科举束缚,转而寄情书画,据《常州画录》载,他“弱冠弃举子业,专攻六书,旁及绘事,师法元人,私淑董其昌”,早年曾游历江南山水,遍访钱塘、姑苏、黄山等地,师法自然,又得董其昌“南北宗论”启发,推崇南宗文人画“士气”与“逸品”境界,其交游圈多为江南文人,如钱大昕、王昶等学者型画家,常以诗画唱和,艺术风格受“吴门画派”淡雅之风与“娄东派”笔墨功力双重影响,却未囿于门派成法,逐渐形成“简远空灵”的个人面貌。

中年以后,芝山定居常州城东,筑“芝山草堂”,以鬻画、课徒为生,他不善应酬,非知己不轻作画,故作品传世稀少,现存仅二十余件,多藏于故宫博物院、上海博物馆及常州博物馆,嘉庆十年(1805)后,史料中关于其活动的记载渐少,推测卒于嘉庆末年,享年约七十岁。

艺术风格与笔墨特点

芝山的绘画以山水为主,偶作花鸟、人物,皆以“文人意趣”为旨归,其山水画可分为两类:一类师法元人,以黄公望、倪瓒为宗,笔墨疏淡,意境清冷;另一类融合董其昌、恽寿平之长,兼取“没骨”与“浅绛”技法,设色温润,气息平和。

笔墨技法上,芝山擅长“淡墨皴擦”,以干笔淡墨层层积染,表现江南山水的氤氲之气,其用笔松秀而不松散,线条如“折钗股”“屋漏痕”,兼具书法笔意,如《秋山问道图》(现藏上海博物馆)中,他以披麻皴表现山石肌理,辅以米点苔法,山峦以淡墨晕染,近景树木则用渴笔焦墨点叶,形成“浓淡相生、虚实相映”的效果。构图上,多取“三远法”中的“高远”与“平远”,画面留白开阔,如《溪山无尽图》(故宫博物院藏)中,近景溪岸、中景云山、远景烟树依次展开,留白处题诗,形成“画中有诗”的文人画典型格局。

设色与意境,芝山反对“艳俗”,常用“浅绛法”,以赭石、花青淡淡施染,追求“淡雅如菊”的审美趣味,其花鸟画受恽寿平“没骨法”影响,如《写生花卉册》(常州博物馆藏),用没骨法绘牡丹、秋菊、兰草,色彩清透,形神兼备,题诗“春风富贵本无心,秋淡霜严各有神”,体现“以物喻志”的文人情怀,人物画极少,仅见《策杖访友图》(私人藏),线条简练,人物神态闲适,颇具元人遗意。

代表作品与艺术成就

芝山传世作品虽少,却件件精能,以下为其最具代表性的三件:

| 作品名称 | 创作年代 | 尺寸 | 现藏地 | 艺术特点 |

|---|---|---|---|---|

| 《秋山问道图》 | 乾隆四十五年(1780) | 纸本,纵129cm,横63cm | 上海博物馆 | 以淡墨披麻皴为主,山峦层叠,云雾缭绕,前景策杖老者与中景茅舍呼应,意境空灵。 |

| 《溪山无尽图》 | 嘉庆三年(1798) | 绢本,纵178cm,横92cm | 故宫博物院 | 长卷形式,融合高远与平远构图,设色浅绛,溪流、桥梁、村落点缀其间,生活气息与文人雅趣兼具。 |

| 《写生花卉册》 | 嘉庆七年(1802) | 纸本,纵30cm,横40cm | 常州博物馆 | 十开册页,没骨法绘牡丹、兰、菊等,题诗钤印,诗书画印完美融合,体现“逸品”境界。 |

芝山的艺术成就,在于他以“平淡天真”的笔墨,将江南山水的温润与文人画的超逸相结合,清代秦祖永《桐阴论画》评其“笔墨清超,得元人静逸之气,不染时习,洩逸品也”,在清代中期“正统派”与“个性派”争鸣的背景下,芝山以“不激不厉”的艺术态度,为文人画注入了新的生命力,其“淡墨写意”的风格对后世常州画派、海上画派的写意花鸟亦有间接影响。

相关问答FAQs

Q1:芝山的绘画风格与清代“四王”有何异同?

A1:同:同属文人画体系,重视笔墨传统与诗书画印结合,推崇“士气”,异:“四王”(王时敏、王鉴、王翚、王原祁)强调“仿古”,笔墨以“元四家”为宗,构图规整,风格更趋程式化;芝山虽师法元人,却更注重“师法自然”,笔墨松秀灵动,构图留白大胆,意境更趋空灵淡雅,反对“泥古不化”,具有更强的个人创作意识。

Q2:为何芝山的作品传世稀少?其艺术价值是否被低估?

A2:传世稀少原因有三:其一,非职业画家,作品多为自娱或赠予文人好友,未大量创作;其二,性格孤高,“非知己不画”,且不喜应酬,市场流通极少;其三,清代画史对其记载简略,未列入主流画史,长期处于“小众”状态,艺术价值方面,随着近现代文人画研究的深入,芝山“淡墨写意”的独特风格及其在清代文人画转型期的过渡意义逐渐被重视,其作品虽少,却代表了清代中期江南文人“避世求逸”的精神追求,艺术价值亟待重新评估。