姜福堂书法作为当代中国书法艺术领域的重要代表之一,以其深厚的传统功底、鲜明的时代气息和独特的个人风貌,在书法界享有广泛赞誉,他的艺术实践不仅扎根于古典书法的沃土,更在传承中融入创新,形成了兼具雄浑雅致与灵动洒脱的审美特质,为当代书法的发展提供了重要的艺术参照。

艺术历程与师承:植根传统,博采众长

姜福堂的书法之路始于少年时代,幼承家学,启蒙于祖父的楷书训练,祖父以欧楷为基,强调“笔画精到、结构严谨”,这一启蒙为其日后书法的“骨力”奠定了坚实基础,及长,他系统研习历代碑帖,从汉隶《曹全碑》《张迁碑》的朴厚雄浑,到魏碑《郑文公碑》《张猛龙碑》的方峻险劲,再到唐楷颜真卿《多宝塔碑》《麻姑仙坛记》的端庄大气,均下苦功临摹,尤注重“透过刀锋看笔锋”,深刻理解碑刻背后的笔墨意趣。

青年时期,姜福堂有幸拜入当代书法大家沈鹏门下,得以系统学习书法理论与创作方法论,沈鹏先生“原创性、独立性、时代性”的书学思想,对其影响深远,他不再局限于单一书体的模仿,而是转向“融通碑帖、博涉多优”的探索:行书取法王羲之《兰亭序》、米芾《蜀素帖》的流畅自然,兼取王铎连绵跌宕的章法;草书则怀素《自叙帖》的狂放与孙过庭《书谱》的理性相结合,形成“狂而不乱、草而有矩”的风格;篆书以《散氏盘》《毛公鼎》为宗,融入简牍的率意天真;隶书则在汉碑基础上,吸收清人伊秉绶的“隶楷相融”之趣,追求“古拙中见灵动”的视觉效果。

中年以后,姜福堂的书法进入“人书俱老”的成熟期,他提出“笔墨当随时代,根脉系于传统”的创作理念,既坚守书法的“法度”——用笔的中锋侧锋互用、结构的奇正相生、章法的疏密对比,又注入当代审美意识,将书法的“书写性”与“表现性”相结合,使作品既有古典的雅正之气,又具现代的视觉张力。

书法风格与技法特点:碑帖互融,形神兼备

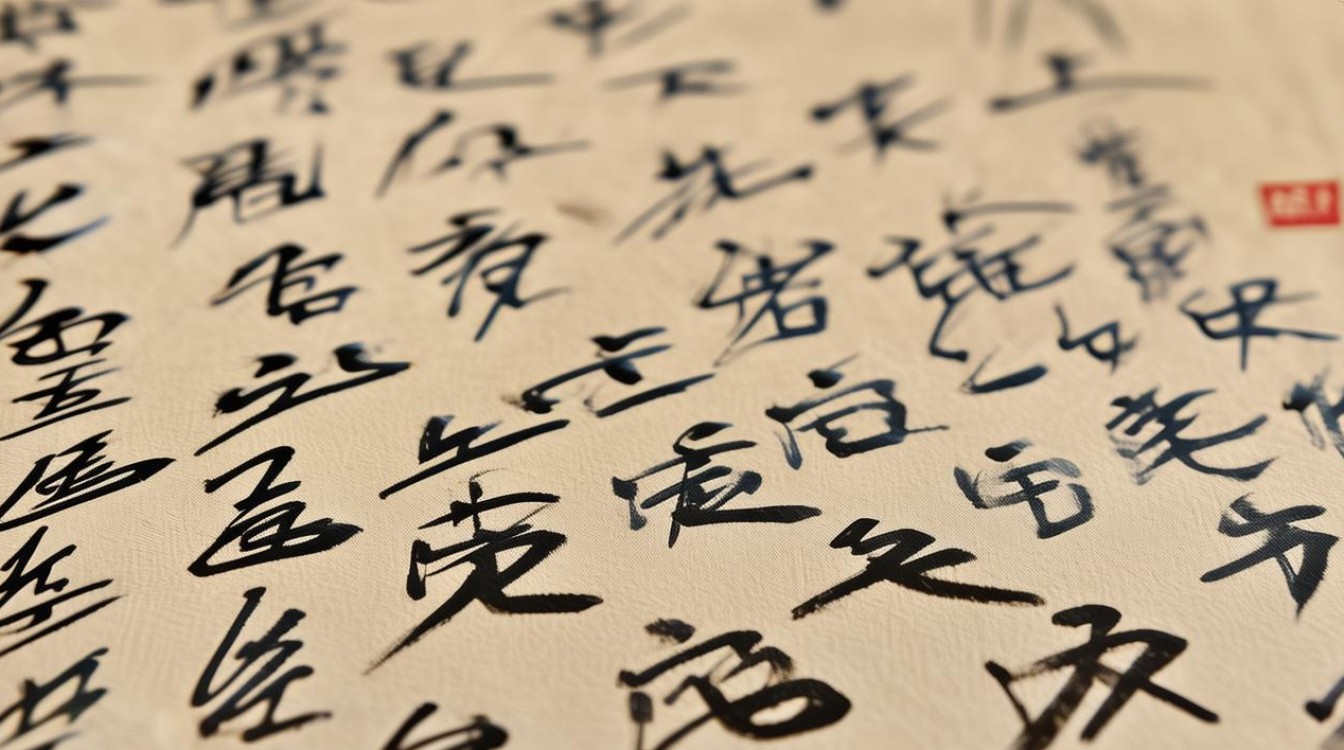

姜福堂的书法以“碑帖融合”为核心特质,形成了“雄、逸、雅、趣”四维一体的风格体系,具体体现在用笔、结字、章法、墨法四个维度。

(一)用笔:刚柔并济,方圆兼备

其用笔以“中锋立骨,侧锋取势”为原则,兼具碑的“金石气”与帖的“书卷气”,楷书中,他常以魏碑的方笔起笔,辅以行书的圆转收笔,如横画“逆入平出,顿挫有致”,竖画“悬针垂露,变化自然”,既显骨力又不失灵动;行草书中,他擅长“绞转”与“提按”结合,线条如“屋漏痕”“折钗股”,既有行云流水的流畅,又有锥画沙的涩劲,如《赤壁赋》长卷中,笔画连绵而不断气,转折处圆中寓方,尽显节奏变化。

(二)结字:奇正相生,险中求稳

结字上,姜福堂打破唐楷的“平正对称”,追求“平正中见险绝”的审美效果,他吸收魏碑的“斜画紧结”与行书的“欹侧取势”,如“之”“乎”等字左低右高,形成动态平衡;“国”“门”等字则打破常规结构,左右部件错落有致,既险峻又稳定,其楷书结字“内松外紧”,中心疏朗而外围紧凑,如《心经》楷书作品,每个字如“精工雕塑”,却又在整体上气脉贯通。

(三)章法:疏密有致,虚实相生

章法布局上,他注重“计白当黑”,通过字间、行间的疏密对比营造视觉节奏,行草作品常采用“行气贯通”的布局,字与字、行与行之间或牵丝引带,或笔断意连,如《将进酒》狂草中,大字与小字、浓墨与淡墨交替出现,形成“大珠小珠落玉盘”的韵律感;楷书作品则多采用“纵有行,横有列”的传统形式,但通过字的大小、轻重变化打破呆板,如《千字文》册页,每字独立却相互呼应,如“星罗棋布”,井然有序中见灵动。

(四)墨法:浓淡枯湿,层次丰富

墨法是姜福堂书法的“点睛之笔”,他擅长运用浓、淡、干、湿、焦五种墨色,根据作品内容调整墨色变化:行草作品中,以浓墨为主,辅以淡墨飞白,表现情感的起伏;篆隶作品中,则以浓墨显古拙,淡墨增雅逸,如《石鼓文》临作,墨色饱满而不板滞,枯笔处如“万岁枯藤”,苍劲有力,其“涨墨”技法尤为精妙,墨色自然晕染,形成“朦胧美”,既增强了作品的视觉冲击力,又深化了意境表达。

代表作品解析:经典与创新的平衡

姜福堂的代表作涵盖楷、行、草、篆、隶五体,尤以行草、楷书成就最为突出,既体现对传统的深刻理解,又彰显个人创新意识。

(一)行草作品《赤壁赋长卷》

此作取法米芾《蜀素帖》与王铎行草,全长8米,以行书为主,间以草书,作品用笔流畅,线条连绵而富有弹性,如“清风徐来,水波不兴”一句,笔画轻快灵动,墨色淡雅,表现江水的宁静;“方其破荆州,下江陵”一段,则笔势渐强,墨色转浓,字形增大,展现战场的磅礴气势,章法上,采用“一气呵成”的布局,行间疏密变化自然,不知东方之既白”以淡墨飞白收束,余韵悠长。

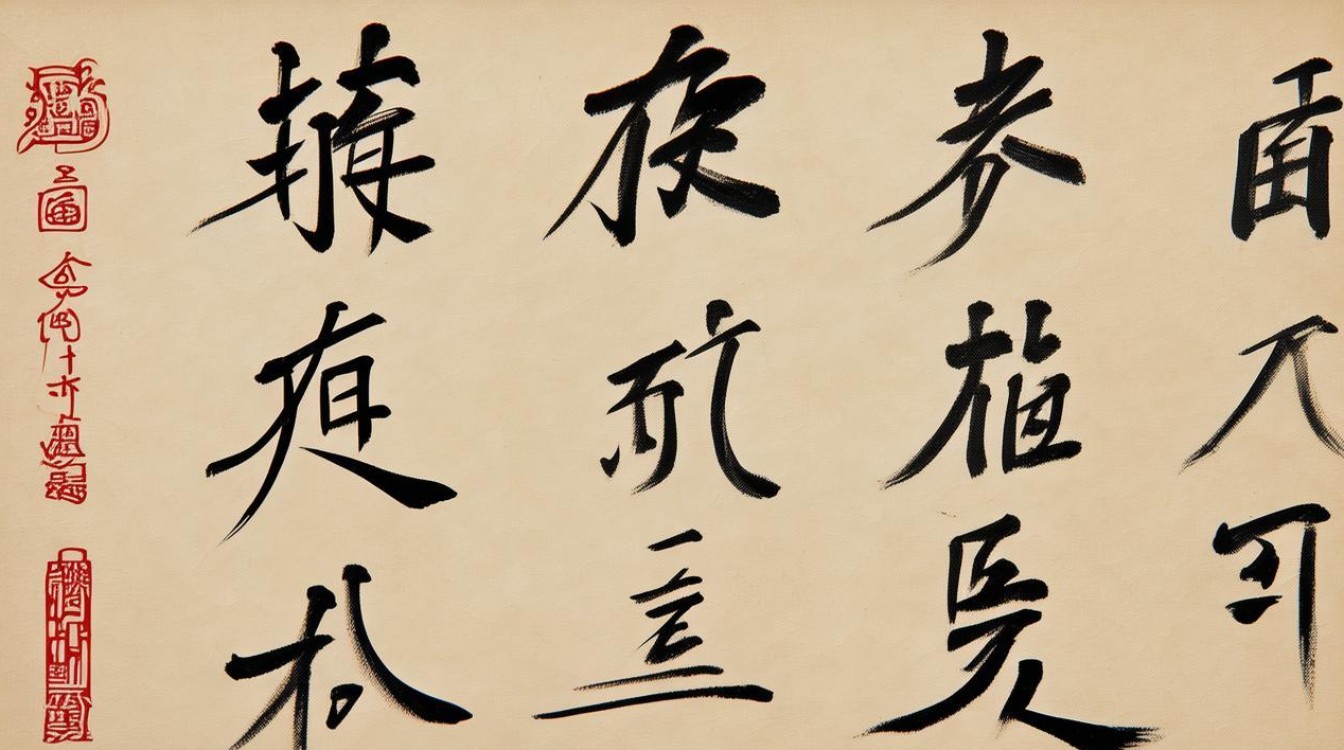

(二)楷书作品《心经册页》

此作以魏碑为骨,融入颜真卿楷书的端庄,每页28字,共60页,用笔方中寓圆,如“观”字的“又”部,以方笔起笔,圆转收笔,刚柔并济;结字“内松外紧”,如“色”字,中心“巴”部疏朗,外围“巴”与“巴”紧密呼应,既符合楷法规范,又不失灵动,墨色以浓墨为主,间以淡墨,整体风格清雅脱俗,体现了“静中寓动”的审美境界。

(三)篆书作品《散氏临摹》

此作取法西周《散氏盘》,字形方扁,线条圆劲,用笔以中锋为主,辅以侧锋,线条如“铁画银钩”,既显金文的古朴厚重,又融入简牍的率意,章法上,采用“错落有致”的布局,字间距离不均,如“散”“田”等字大小错落,形成“乱石铺街”的自然之美,展现了篆书“书贵瘦硬方通神”的艺术特点。

艺术成就与社会影响:传承薪火,引领新风

姜福堂的书法成就不仅体现在创作上,更体现在书法教育、理论研究和文化传播等方面,作为中国书法家协会理事、书法高校兼职教授,他长期从事书法教育工作,培养了大量书法人才,其“临摹—创作—创新”三步教学法,成为当代书法教育的重要参考,他著有《书法技法与审美》《碑帖融合论》等理论著作,系统阐述了“碑帖融合”的创作理念,为当代书法理论发展作出了重要贡献。

在艺术界,姜福堂的书法作品多次入选全国书法展、兰亭奖等重要展览,并获“中国书法终身成就奖”等多项荣誉,其作品被故宫博物院、中国美术馆等机构收藏,并多次在海外展出,推动了中国书法文化的国际传播,他常说:“书法是根植于传统的艺术,更是表达时代精神的语言。”这一理念不仅贯穿于其创作,也影响了一代书法爱好者,为当代书法的“守正创新”树立了典范。

姜福堂书法艺术分期与特点表

| 艺术分期 | 时间阶段 | 艺术特点 | 代表作品 |

|---|---|---|---|

| 启蒙与奠基期 | 少年至青年 | 以楷书为主,临摹欧、颜、魏碑,注重笔画结构与法度 | 《欧楷千字文》《魏碑临习册》 |

| 探索与融合期 | 中年 | 博涉行、草、篆、隶,融合碑帖,形成“雄逸结合”的初步风格 | 《行书兰亭序》《草书自作诗》 |

| 成熟与创新期 | 晚年 | 五体皆精,强调“笔墨当随时代”,风格雄浑雅致,兼具传统与现代感 | 《赤壁赋长卷》《心经册页》 |

相关问答FAQs

Q1:姜福堂书法的“碑帖融合”具体体现在哪些方面?

A1:姜福堂的“碑帖融合”主要体现在用笔、结字、风格三个层面,用笔上,他以碑的“方笔、金石气”为骨,融入帖的“圆笔、书卷气”,如魏碑的方峻与王羲之行书的圆转结合,形成刚柔并济的线条;结字上,吸收碑的“斜画紧结、奇正相生”与帖的“欹侧取势、自然流畅”,打破单一书体的呆板;风格上,既有碑的“雄浑古朴”,又有帖的“雅致灵动”,如楷书作品既有魏碑的骨力,又有颜真卿的端庄,行草作品既有米芾的潇洒,又有王铎的气势,实现了“碑之质”与“帖之韵”的统一。

Q2:初学者学习姜福堂书法,应从哪些方面入手?

A2:初学者学习姜福堂书法,建议分三步走:打好传统基础,从楷书入手,临摹《欧楷九成宫》《颜勤礼碑》等,掌握笔画结构与法度;学习碑帖融合,先临摹魏碑(如《张猛龙碑》)与行书(如《兰亭序》),体会碑的“骨力”与帖的“笔意”,尝试将二者结合;学习其章法与墨法,通过分析《赤壁赋长卷》等作品的行气疏密、墨色变化,理解“计白当黑”的布局技巧,建议多读姜福堂的理论著作,如《书法技法与审美》,深化对书法艺术的理解,避免盲目模仿。