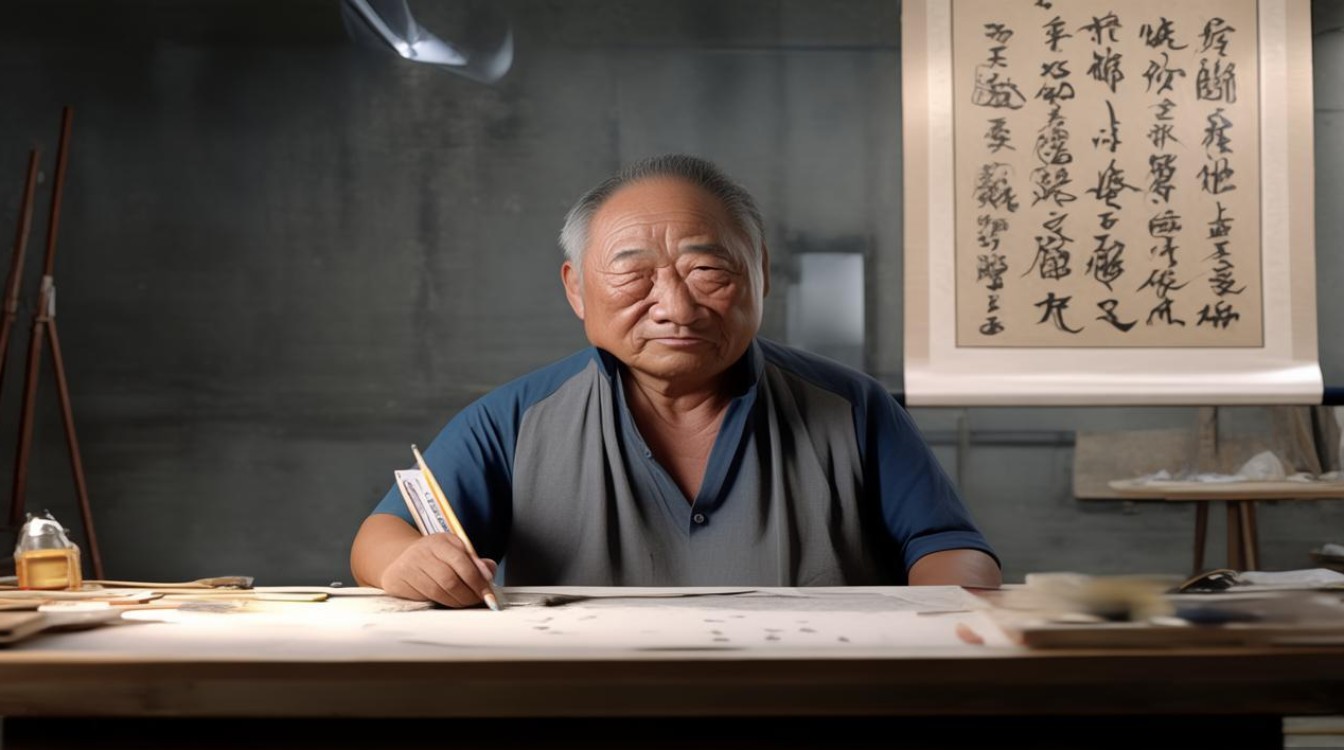

尼尔,一位在中国当代艺术界与央视媒体深度交织的画家,以其独特的艺术视角和对中国传统文化的现代表达,成为连接大众与艺术的桥梁,作为央视美术团队的骨干成员,他不仅参与了多档国民级节目的视觉设计,更以独立画家的身份,创作了大量反映时代精神与人文关怀的作品,在艺术界与观众心中留下了深刻印记。

尼尔的绘画之路始于童年对传统书画的耳濡目染,后毕业于中央美术学院中国画系,师从著名画家范曾,他的艺术风格融合了中国传统水墨的写意精神与西方现代艺术的构成形式,既有“外师造化,中得心源”的传统底蕴,又充满当代审美的创新活力,他擅长以简洁的线条概括物象,用浓淡相宜的墨色营造层次,在传统题材中注入现代情感,他的山水画系列,不再局限于传统的“三远法”,而是采用多视角拼接,将城市天际线与自然山峦并置,探讨人与自然的关系;人物画则注重内心世界的刻画,通过夸张的动态与符号化的表情,传递当代人的精神状态。

在央视工作期间,尼尔的艺术才华得到了充分发挥,自2010年加入央视美术部门以来,他参与了《经典咏流传》《国家宝藏》《记住乡愁》等数十档大型文化节目的视觉设计与美术指导,在《经典咏流传》中,他提出“以画释诗”的理念,为每首诗词创作动态视觉插画,让诗歌意境通过画面流动起来,如将《春江花月夜》的“江流宛转绕芳甸”转化为水墨动画,月色、江水、花林在镜头中层层晕染,与歌手的演唱相得益彰,在《记住乡愁》中,他用纪实性的笔触描绘古镇风貌,通过色彩与构图的对比,展现传统与现代的碰撞——青石板路与玻璃幕墙同框,老人脸上的皱纹与游客手中的相机交织,引发观众对文化传承的思考,他还担任《美术里的中国》栏目的嘉宾主持人,以通俗易懂的语言解读经典画作,从敦煌壁画的色彩到徐悲鸿的马,从《清明上河图》的细节到齐白石的虾,带领观众走进艺术的深层世界,让原本“高冷”的艺术变得亲切可感。

尼尔的艺术理念始终围绕着“艺术为人民”的核心,他认为,艺术不应局限于美术馆的方寸之间,而应走进日常生活,成为大众的精神食粮,为此,他不仅创作大型主题作品,还坚持“小而美”的日常写生,记录市井百态:清晨菜市场的喧闹、地铁里疲惫的通勤者、公园里下棋的老人……这些平凡场景在他笔下被赋予诗意,展现出生活的温度,他的作品多次在国内外展览中获奖,并被中国美术馆、上海美术馆等机构收藏,同时他还致力于艺术教育,开设公益讲座,走进校园与社区,培养年轻艺术爱好者的审美能力。

尼尔的艺术成就,离不开他对传统的深刻理解与对时代的敏锐感知,他曾说:“传统不是包袱,而是我们站在巨人肩膀上的视野;时代不是潮流,而是艺术生长的土壤。”他的绘画,正是这种观念的生动体现——既扎根于中国文化的沃土,又吸收了多元艺术的养分,最终形成独具个人风格的面貌。

| 作品名称 | 创作年代 | 艺术风格 | 社会影响/展出情况 |

|---|---|---|---|

| 《城市山水·晨曦》 | 2015 | 水墨与数字艺术结合 | 参与威尼斯双年展平行展,获“东方艺术创新奖” |

| 《笔墨人间·市井集》 | 2018 | 写意人物画,融入漫画元素 | 央视《记住乡愁》专题采用,引发观众对市井文化的关注 |

| 《时代肖像·建设者》 | 2020 | 现实主义肖像,强调光影对比 | 入选“新时代美术工程”,在中国美术馆展出 |

| 《诗画四季》系列 | 2022 | 诗意山水,动态视觉设计 | 《经典咏流传》节目视觉核心,带动诗词插画热潮 |

尼尔的艺术实践,既是对中国优秀传统文化的传承,也是对当代艺术语言的探索,他通过央视这一国家级媒体平台,让艺术真正走进大众视野,成为连接文化记忆与时代精神的纽带,他将继续在艺术创作与文化传播的道路上深耕,为观众带来更多触动人心的作品。

FAQs

问题1:尼尔的艺术风格中,中国传统元素与现代审美的融合体现在哪些方面?

解答:尼尔的艺术风格中,传统与现代的融合主要体现在三个方面:一是题材选择上,他既保留山水、花鸟、人物等传统题材,又加入城市景观、市井生活等现代元素,如《城市山水·晨曦》将高楼大厦与远山云雾结合;二是技法运用上,他延续水墨的“墨分五色”与线条表现力,同时融入西方现代艺术的构成法则,如几何图形的分割、色彩的对比;三是情感表达上,他既追求传统艺术的“气韵生动”,又通过夸张、变形等手法反映当代人的精神状态,如《笔墨人间·市井集》中用漫画式笔触刻画市井人物,既有生活气息,又充满现代幽默感。

问题2:尼尔在央视节目中的美术设计,如何平衡艺术性与大众接受度?

解答:尼尔在央视节目的美术设计中,始终以“雅俗共赏”为原则平衡艺术性与大众接受度,具体而言,他首先深入理解节目内核,如《经典咏流传》的“诗词与音乐融合”,提炼出“诗意”“流动”等关键词,转化为视觉符号;采用“陌生化”与“熟悉感”结合的设计,例如用传统水墨表现现代城市,既保留观众的审美习惯,又带来新鲜感;注重互动性与参与感,如在《美术里的中国》中,通过镜头语言引导观众观察画作细节,用通俗的语言解读艺术技巧,降低欣赏门槛,这种“高艺术、低门槛”的设计理念,让节目既有艺术深度,又能被大众理解和喜爱。